概述

表面物理國家重點實驗室

表面物理國家重點實驗室表面物理國家重點實驗室是由國家計委批准並資助建設的第一批國家重點實驗室之一,是由國家計委批准於1984年資助建設的我國第一批國家重點實驗室之一,由中國科學院物理所和半導體所聯合組建。

於1987年建成並向國內外開放。現有固定人員26人,其中研究人員20人(包括院士2人,國家傑出青年基金獲得者4人,曾入選中科院“百人計畫” 9人,入選“小百人計畫”2人),技術人員5人,管理人員1人,課題組5個。現有博士後2人,在讀博士生36人,碩士生13人。

實驗室著重於通過實驗與理論的密切結合,開展與信息科學、納米科學和能源科學有直接聯繫的表面/界面研究。實驗室五年來發表文章約500篇,申請專利數十項,在表面物理相關學科的一些領域取得了重要進展。研究工作得到了國內外學界的一致認可,曾多次獲得集體和個人重要獎項,如中國科學院傑出科技成就集體獎(2005年),德國洪堡基金會(AvH)洪堡研究獎(王恩哥院士,2006年),何梁何利基金科學與技術進步獎(薛其坤院士,2006年),第三世界科學院院士稱號(王恩哥院士,2008年)。

表面物理國家重點實驗室是由國家計委批准並資助建設的第一批國家重點實驗室之一,於1987年建成並向國內外開放。現有固定人員26人,其中研究人員20人(包括院士2人,國家傑出青年基金獲得者4人,曾入選中科院“百人計畫” 9人,入選“小百人計畫”2人),技術人員5人,管理人員1人,課題組5個。現有博士後2人,在讀博士生36人,碩士生13人。

表面物理實驗室十分注重為研究工作者們提供廣闊自由的交流空間,著力搭建和諧一流的科研平台,近年來國內外學術交流日益頻繁,科研水平不斷提高,實驗室已經成為國內外相關領域重要的交流科研基地之一。

研究方向

表面物理國家重點實驗室

表面物理國家重點實驗室SF1課題組長:白雪冬 研究員/ Group Leader: Prof. Xuedong Bai

表面小系統的形成與演變機理

SF3課題組長:曹則賢 研究員/ Group Leader: Prof. Zexian Cao

表面動力學過程與薄膜生長

SF4課題組長:馬旭村 研究員/ Group Leader: Prof. Xucun Ma

低維納米結構的控制生長與量子效應

SF5課題組長:陸興華 研究員/ Group Leader: Prof. Xinghua Lu

單分子及表面元激發的測控和動力學研究

SF6課題組長:郭建東 研究員/ Group Leader: Prof. Jiandong Guo

表面及低維體系的電子結構與新奇物性研究

人員

王恩哥

王恩哥職 工:

SF1 白雪冬 王恩哥 梁文杰 王文龍 劉 雙 許 智

SF3 曹則賢 江 南 紀愛玲 劉赤子

SF5 陸興華 高世武 孟 勝 竇 艷 趙繼民 呂文剛

博士後

SF1 王 毅

SF4 趙維

研究生

SF1 馬 傑 張文星 高 鵬 潘 鼎 張千帆 劉 磊 史志文

SF2 萬文輝 張盈利 吳慕鴻 楊曉霞 張余春

SF3 高 磊 張麗艷 廖龍光 張文彬

SF4 張 童 董國材 寧艷曉 王以林 張 翼 李 志 宋燦立 常翠祖 王慶艷

SF5 高 逸 王 帥 王 瑞 顏丗超 宋 鵬 丁子敬 焦 揚 郭曉冬 邊 飛 謝 楠 孫雲花 林寶正

SF6 秦華軍 張冠華 何杰輝 汪志明 張志強 湯媛媛 曹彥偉 馮加貴 王 帥 劉書銘 何小月

儀器設備

離子減薄儀

離子減薄儀儀 器 名 稱

微波電漿輔助化學氣相沉積設備

管式爐熱CVD生長系統

原位透射電鏡測量系統

離子減薄儀

原子力顯微鏡

半導體器件分析工作站

電漿增強化學氣相沉積系統

磁控濺射系統

脈衝電子系統

電子迴旋共振波電漿鍍膜系統

超高真空變溫掃描隧道顯微鏡-分子束外延聯合系統

超高真空變溫原子分辨原子力顯微鏡/掃描隧道顯微鏡-角分辨光電子譜-分子束外延聯合系統

超高真空低溫自鏇極化掃描隧道顯微鏡-分子束外延聯合系統

俄歇電子能譜儀系統

郭超快雷射光譜系統

光助掃描隧道顯微鏡

超高真空變溫(20K-800K)掃描隧道顯微鏡(STM)-角分辨高分辨電子能量損失譜(AR-HREELS)-光電子能譜(PES)-低能電子衍射(LEED)-分子束外延(MBE)-高能電子衍射(RHEED)聯合系統

Home-made低溫(3K)光電混合型掃描隧道顯微鏡(STM)-掃描隧道譜(STS)-自鏇極化掃描隧道顯微鏡/隧道譜系統

超高真空低溫(3K)掃描隧道顯微鏡(STM)-四探針輸運測量-分子束外延(MBE)聯合系統

Home-made超高真空室溫STM-分子束外延(MBE)-Auger聯合系統

VG ESCALAB-5 多功能電子能譜儀系統

LH-22 電子能量損失譜儀系統

主要事跡

表面物理國家重點實驗室

表面物理國家重點實驗室近幾年來,實驗室在教學、科研和人才培育等方面都取得了豐碩成果,崛起於國際學術界。

——嚴謹治學 碩果纍纍 實驗室以熱忱的報國志向和勤奮工作精神在科研上取得了中外矚目的突破性進展。它承擔了國家973項目、863高科技項目、國家自然科學基金重大項目和上海市重點項目80多項。2001年和2003年分別獲上海市科技進步一等獎各1項。2002年國家自然科學二等獎1項。近三年來發表論文400多篇,其中SCI論文200多篇,並在該領域最高學術刊物《物理評論通訊》上發表了系列論文,被國際文獻引用160多次。擁有國家發明專利3項,申請並公開專利1項。實驗室主要成員都在國內外擔任了許多重要學術榮譽和學術職務,多次在國際會議上作邀請報告,在國內外學術界有舉足輕重的影響力。

——熱忱報國 無私奉獻 謝希德教授等前輩報效祖國、獻身科學的崇高精神在實驗室代代相承。實驗室的青年教師幾乎都曾在歐美取得學位或進修深造,其中時間最長的達7年之久,但在祖國的需要和個人的發展之間,他們都選擇了以祖國為重,獻身祖國的教育事業。實驗室成員團結合作、學風踏實、風格高尚、不計名利,在學術上充滿朝氣、思想活躍。老教師主動把出國的機會讓給年輕人,把參加學術活動的機會讓給年輕人,把晉升正教授的名額也讓給年輕人,使年青人能脫穎而出。

——志存高遠 團結合作 實驗室的靈魂是挑戰自我、勇於創新的精神。在低維凝聚態物理這一內涵十分豐富的研究領域內,以理論和實驗的創新性結合,努力開拓了如低維磁性物理和低維有機凝聚態物理的新研究方向,在新現象、新的物理機制、新器件方面有原始創新,做出了出色成績。實驗室不斷拓展新方向,如同步輻射在凝聚態物理中的套用和生物醫學凝聚態物理等。實驗室非常注重梯隊建設。以寬廣的胸懷吸納來自五湖四海的才子們,近5年中,從實驗室畢業的的多名研究生中,14人獲得博士學位,28人獲得碩士學位。接受國內外博士後10人,已出站8人。畢業的研究生中,有許多人已成所在單位的科研骨幹。

——德高為師 誨人不倦 實驗室建立了學術交流周會制度,加快了科研水平的提高。王迅院士、金曉峰等教授為本科生開設基礎課,邀請楊福家院士為本科一年級學生上課。蔣最敏教授採用討論式教學方法,調動了學生的主觀參與性。王迅院士悉心指導學生,在身體不適的情況下,把學生請到家裡談思路作輔導。金曉峰教授為學生們購買了冰櫃、微波爐等電器。學生在實驗室受到良好的薰陶,使他們受益終身。蔣最敏教授出色完成了物理學國際奧林匹克競賽的選拔、培訓和領隊參賽任務。

——關心他人,愛心奉獻 實驗室在教學科研和培育人才累累碩果,同時也綻放著精神文明絢麗花朵。實驗室一位老教授自2000年以來,默默無聞地連續為上海青少年發展基金會(希望工程)和慈善基金會捐款達5萬元;2004年初,實驗室11位教師為馬棟同學捐款15800元。2003年12月,參加由校工會開展的“助困一日捐”活動,捐款1900元。

實驗室全體成員正以嚴謹的科學態度、旺盛的工作熱情和創新的科研精神在攀登科學研究高峰的征途上爭取新的成績。

科研成果

表面物理國家重點實驗室

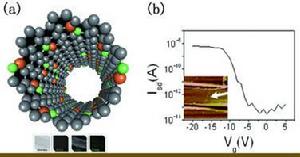

表面物理國家重點實驗室實驗室成立後獲得的重要研究成果有:在北京正負電子對撞機建設中做出重要貢獻,獲國家科委科技進步特等獎;創造了一種“狀態跟蹤”方法,在多層磁性膜的磁異性理論中取得突破進展,應邀在美國APS年會作了邀請報告;在金剛石膜生長的微觀機理研究中解決了多年來在理論模型上存在的爭論,獲得中國科學院自然科學一等獎;提出外延生長的RLA理論,在原子尺度上揭示了表面活性劑在薄膜生長中的作用規律,應邀在美國MRS和APS年會上作特邀報告,最近被Nature雜誌以“薄膜的攀岩者”為題進行了報導和專門介紹;首次生長出了大面積定向排列聚合CN納米鍾並在其場發射研究中取得突破性進展,應邀在美國陶瓷年會上作邀請報告;在矽基非晶和納米材料結構和光學性質研究中取得突破進展,找到了非晶矽光致亞穩變化機理,應邀在美國MRS作特邀報告;製備出了全同金屬納米糰簇有序排列構成的兩維人造晶體,工作被包括Phys. Rev. Focus(《納米糰簇的奇妙》為題)、Nature(“Just Like That”,《克隆團簇》為題)、Science News(《在矽表面播下整齊的種子》為題)、MRS Bulletin在內的十幾種專業雜誌和媒體轉載和報導。

多年來,實驗室共獲得國家科技進步三等獎2項、國家科委科技進步特等獎1項,中國科學院科技進步一等獎2項、二等獎1項、三等獎1項、中國科學院自然科學一等獎1項、二等獎5項、三等獎5項,鑑定科學成果3項、申請發明專利5項,並獲得香港“求是”傑出青年學者和葉企遜物理獎等個人獎項。共在國內外刊物上發表論文500餘篇(包括PRL 10篇、PRB 40餘篇和APL 30餘篇)。工作在國際上有廣泛的影響,並多次得到包括諾貝爾獎獲得者在內的國際著名科學家的高度評價。

2009年國家科技部對25個化學領域國家和部門重點實驗室組織了評估,我校固體表面物理化學國家重點實驗室等6個國家重點實驗室為優秀類實驗室,至此,實驗室已連續四次獲得優秀實驗室稱號。自實驗室建立以來,實驗室在國家組織的歷次評估中均名列前茅,一直保持為"優秀實驗室",並多次被科技部、教育部、國家自然科學基金委員會等國家部門授予“國家重點實驗室優秀集體”榮譽稱號。

實驗室因學術隊伍、科學研究、人才培養、學術聲譽等方面成績顯著,在1994、1999和2004年連續三次國家評估中,均被評為優秀實驗室,按照國家有關規定,免於參加2009年度國家重點實驗室評估,直接進入優秀實驗室的行列。實驗室雖暫時沒有評估的壓力,但實驗室負責人和全體固定人員毫不鬆懈,時刻牢記作為“國家隊”的責任,始終瞄準國際前沿和國家重大需求,充分發揮自己的特色,在鞏固擴大原有優勢的基礎上,積極採取有效措施,查找問題,彌補不足。

2004-2008年,實驗室在人才、團隊、成果和項目等方面取得比前三次評估更為突出的成績;2009年成績更為顯著,發表SCI收錄的論文282篇,包括影響指數大於或等於4.0的73,超過6.0的25篇;28項成果獲中國發明專利授權和2項軟體著作權;新增國家傑出青年科學基金獲得者2人,教育部長江計畫特聘教授2人;1人獲首屆“中國電化學貢獻獎”, 1人獲中國化學會青年化學論文獎等。