民營企業家陳游標被媒體揭露“慈善成績單”和實際到位金額不符,由此身陷“詐捐門”。對於陳游標被指“少捐多報”,各方態度大不相同。有網友力挺陳游標,認為做慈善是好事,不該受到苛責;也有人認為,行善該有底線,應保證合法性。

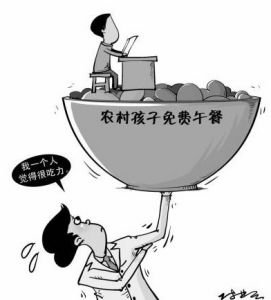

農村孩子免費午餐

農村孩子免費午餐調查

中國青年報社會調查中心通過民意中國網和搜狐新聞中心,對5615人進行的一項調查顯示,83.7%的公眾“關注”陳游標身陷“詐捐門”。69.7%的公眾認為,做慈善雖是好事,但也該有合法、公開、誠信等底線。受訪者中,“70後”占34.1%,“60後”占27.2%,“80後”占19.4%。

誠信

62.8%公眾認為行善應堅守誠信

今年4月,兩家媒體同時刊發報導,稱陳游標宣布2010年捐款3億元的部分捐款沒有完全到位,並質疑陳游標假借慈善之名為自己獲取商業利益。

隨後,在4月26日揭曉的“2011年中國慈善排行榜”上,連續3年獲獎的陳游標落選。中國慈善排行榜辦公室負責人在接受採訪時稱:“入選名單是以能核實到的捐贈數額進行排名,而陳游標捐贈的現金比較多,沒有發票,核實到的捐贈額沒有別人多。”

各界觀點

上海某國企職員顧新翔認為,中國慈善榜不見發票不“認賬”的舉措,給慈善榜的公信力,乃至整個慈善行業的公信力加了分。“如果沒有一套完善的捐贈機制,對於行善人行了什麼善、行了多少善,我們很難準確判斷,一些人難免‘王婆賣瓜’,憑著嗓門兒大做起了‘善人’。”

但武漢市市民吳博認為,從去汶川救災到承諾“裸捐”,陳游標的高調慈善行為雖然值得商榷,但他畢竟為中國慈善事業作出了巨大貢獻。“即使他的慈善‘注水’,但他沒有作惡,而且確實拿出了‘真金白銀’,這是大家有目共睹的,總比一些賺了大錢卻對慈善無動於衷的企業家好多了。”

調查顯示,62.8%的人認為,行善也應堅守誠信;也有57.7%的人認為,行善是好事,不該苛責;另有47.4%的人覺得,慈善不該成為個人做秀或謀求利益的工具。

“做慈善也是要有底線的。”南都公益基金會副理事長兼秘書長徐永光,在接受中國青年報採訪時說,一些慈善行為存在商業動機很正常,比如一些企業或慈善家進行高調慈善,以期給企業或個人帶來無形利益,在消費者中獲得美譽,或者通過做慈善與相關政府搞好關係等。“但慈善的本質應該是真善美,如果摻假、不誠信,不僅丟份兒,還會給社會帶來不良的價值導向,產生難以彌補的後果。”

徐永光在5月9日的《南方都市報》上發表署名文章指出,“陳氏慈善”首先需要受到質疑的是合法性問題。依照法律,在公益捐贈活動中,個人是不能作為捐款代理者接收捐款的。即便是經過法定程式登記註冊的慈善組織非公募基金會,國務院《基金會管理條例》第九條也明文規定“不得面向公眾募捐”。

在徐永光看來,“合法”是做慈善的另一個重要底線。但令他困惑的是,就在文章刊發當天,網友留言是一邊倒地力挺陳游標。

徐永光認為,“陳氏慈善”是為非特定群體進行的公開募捐,帶有公益性和公共性,理應受到法律規制,否則很難確保慈善資金信息公開透明,“1個陳游標,也許會號召出100個陳游標。這樣一來,慈善行業就亂套了。雖然我們都覺得慈善行為越多越好,但‘陳氏慈善’會讓本來就比較脆弱的國內慈善行業雪上加霜。”

值得注意的是,民調顯示,超過半數公眾(52.8%)贊同徐永光的觀點,認為“行善也應守法”。

多元化

66.7%公眾期待建立多元化的社會救助體系

與陳游標高調公開進行的“公益募捐”不同的是,當前有不少網友自發地為白血病患者、殘障人等進行勸募。在徐永光看來,兩種募捐方式雖然都屬於個人募捐,都是在做善事,但在本質上有區別。因為民間自發為特定個體進行募捐,是個人贈與行為,屬於“私益募捐”,不能被看作公益性的行為。

調查中,66.7%的人期待建立多元化的社會救助體系;57.7%的人認為應鼓勵民間慈善機構投身社會救助事業;55.9%的人表示應鼓勵企業和富裕階層資助慈善事業;46.6%的人建議加大公眾教育力度,宣傳慈善意識。

私益募捐

調查中,82.2%的公眾“支持”民間自發性的“私益募捐”。

“很多人說,否定陳游標,就是在打擊民間自發性的‘私益募捐’行為,其實並非如此。在單位、鄰里、親人間,大家救助有困難的人,是永遠都需要的。只是,個人贈與行為也應受個人信用和公序良俗的約束。”徐永光說,私益行為和慈善組織的專業化運作和制度安排相互作用,各有各的職能和意義。尤其是在當前很多制度都不健全的情況下,“私益募捐”顯得十分珍貴。

“但陳游標不是這樣,他把公益做成了私益,破壞了整個慈善行業的規則。公益是公共性的,而且傳播率這么廣,一筆筆資金的流向應該有交代。如果大家都說‘只要我捐了,就不要管我用在哪兒’,那就亂了。”徐永光說。

“如今進行公開公益募捐的人,不止陳游標。”清華大學公共管理學院創新與社會責任研究中心主任鄧國勝指出,現在有不少網友、媒體和地方政府等,在進行公開的公益募捐,而且還能募集到不少資金,這在國外是不可想像的。

鄧國勝告訴記者,在西方已開發國家,個人進行公開勸募不可能得到老百姓的支持,因為他們認為這樣的募捐很難保證善款使用到位,其間可能出現個人炒作或騙取善款的情況。所以大家會主動將善款捐給慈善機構。“所以我們應加強宣傳,讓普通老百姓加強規範捐款的意識。另外,即將頒布的《慈善法》,也要對個人的公益募捐行為進行監管。”

後果

個人募捐行為如果不受約束會出現什麼後果?調查中,54.1%的人首選“善款缺少有效監管”;51.9%的人擔心一些人利用公眾的善心炒作自己、獲取利益;43.6%的人認為,個人募捐行為若不受約束可能給詐欺犯罪行為提供便利;38.9%的人則擔心出現“少捐多報”等不誠信現象。

對於如何避免個人募捐中可能出現的問題,67.0%的人建議完善法律法規,規範捐贈和募捐。

徐永光告訴記者,我國關於公益慈善的法律法規,在全世界都算多的。現在最重要的是改變立法指導思想,比如應鼓勵民間慈善機構投身社會救助事業。

另外,現行的法律法規還存在司法解釋不清楚的地方,比如慈善組織如果不公開透明,沒有明確的解決措施,也沒有慈善組織因為不公開善款使用情況而被撤銷。而且,“我國的很多法律如果認真落實,慈善行業也絕對不是現在這個樣子。”

徐永光認為,光靠民間自發對貧困的大病患者進行救助不是長久之計。他建議建立多元化的社會救助體系,解決當前大病救助難的問題,比如政府可以建立大病救助基金。考慮到政府承擔這個任務壓力比較大,還可以大面積地推動商業保險,比如每人每年交50元,一旦有人需要大病救助,政府基金、社保基金、商業保險公司都可以對其進行賠付。

“慈善機構的角色應該是給買不起大病醫療保險的困難家庭資助50元的商業保險費用。那樣,50萬元的支出,就能讓1萬個人受益。前不久發生的一個大病患者家長劫持紅十字基金會工作人員的事件,說明現在社會和慈善組織都存在一個誤區:大病救助機制的建立主要是政府責任,現在好像被慈善組織攬到自己身上了。”徐永光說。