鑑賞

藝術風格

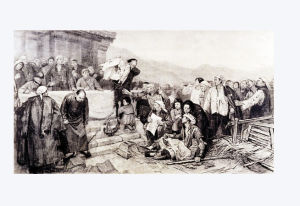

《血衣》藝術風格質樸、渾厚,畫家通過自己對藝術形象強烈鮮明的感受,對人物造型的準確的把握,以精湛的藝術技巧,把自己的感受用自己的語言表現出來,達到認識和表現的統一,主觀和客觀的統一,形似與神似的統一,表現與再現的統一。《血衣》中,無論是雙目失明的母親,持血衣控訴的婦女,持字據的老漢,殘廢者或是青年民兵等

血衣

血衣等,每一形象,畫家都進行了真實的描繪,都鮮明地洋溢著作者對主人翁的深厚同情和熱愛,對於這些受侮辱,受損害的善良農民的悲慘遭遇的不平。作品中,人們看到的是一個在生活中遭受過巨大不幸的婦女,她的痛苦,哀傷和憤怒,都在形象的動態中表現出來。人物再現的真實,更揭示出人物內心世界。更加表現出她久經磨難的經歷和剛毅的性格。畫家從現實主義出發,用黑白對比的手法,奔放粗獷的線條,對人物細節的虛實處理達到了畫面真實與現實真實的統一,使人物的外在形象與內心世界渾然一體。

藝術實踐

王式廓積累了豐富的形象思維的經驗。他說:“人物的運動姿態,和表情是表達人物思想和情緒的根本語言,”在他的《血衣》作品中恰恰體現了他的這種藝術思想,也套用了這種思想,使《血衣》中人物塑造拋棄了模式化的表情,而以瞬間的姿態動作和恰當的位置和角度,找到了合理的細節與形式感,畫面以敘述性情節充分的揭示人物的精神世界。

長期以來

特別是延安文藝座談會以來,王式廓認真體會毛澤東關於深入生活的教導,並逐漸明確了“深入生活主要是研究人,理解生活主要是理解人”的藝術主張,形成了自己的創作思想與道路。

王式廓是革命美術運動的實踐者,在中國這樣一個特定歷史條件下,鑄成了王式廓藝術素質特色,他畢生追求深入地刻化人物的精神世界而在人物素描上注入了無數心血,《血衣》是他不斷進行藝術探索的結晶。1973年4月,他接受中國革命歷史博物館油畫《血衣》的創作任務,到河南安陽、鞏縣等地蒐集素材。在二十幾天中,王式廓每天帶病工作十三四個小時,留下了幾十幅具有高度藝術水平的農民油畫肖像珍品,最終因勞累過度手握畫筆倒在油畫架旁。不過,付出最終還是會有回報的,大型素描《血衣》完成後,轟動一時,幾乎家喻戶曉。在第四次全國文藝代表大會上,《血衣》被評為新中國成立以來最優秀的藝術作品之一。

成就榮譽

當這幅油畫的素描稿還在畫室的時候,就已經刊登在《 美術》1957年第二期的封面上,這一期還發表了 高焰的評論《更高地舉起社會主義現實主義的旗幟--讀王式廓同志尚未完成的油畫“血衣”有感》。

這是一幅影響面極寬、影響力極深的作品,通過它,人們學到了現實主義的創作方法,同時又學到了那有著深厚生活基礎的素描技巧。 高焰在評論中指出:“很必要提倡像'血衣'那樣辛勤艱苦、不惜付出極大心血的勞動態度,提倡像孕育'血衣'這樣的作品時,所遵循的社會主義現實主義的創作方法;提倡和鼓勵創作重大主題的作品,以滿足人民最迫切的需要。”可是到了1963年,《 美術》第5期發表了 林冰溫的文章《評〈血衣〉》,從三個方面對這件作品提出了批評意見。1964年第6期的《 美術》又發表了丁勇發的文章《分歧從哪裡來--駁林冰溫對〈血衣〉的評論》。但是經過10餘年,人們始終沒有見到《血衣》的完成稿。直到1973年作者才完成油畫稿,是作者去世前的重要作品。