解剖結構:

(一)蝶骨體:

居蝶骨中部,體內有空腔稱為蝶竇。體上面為蝶鞍,蝶鞍中部有凹陷的垂體窩。

(二)蝶骨小翼:

同概述

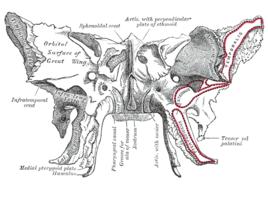

(三)大翼:

由蝶骨體向兩側伸出的較大三角形骨板,先向外然後轉而向前上。大翼有四個面:

1、大腦面:

近體處的前內側有圓孔,向前通翼齶窩,三叉神經的上頜神經由此出顱;圓孔的後外側為卵圓孔,向下通顳下窩,為三叉神經的下頜神經出顱處;再向後外側有棘孔,腦膜中動脈由此入顱。

2、顳面:

構成顳窩的一部分,其下界為顳下嵴。

3、顳下面:

位於顳下嵴內側,構成顳下窩的上壁;顳下面與顳下嵴均為翼外肌上頭的起始處,在顳下面亦可見卵圓孔和棘孔。顳下面的後端有突向下方的蝶骨角棘(蝶嵴),為蝶下頜韌帶的起點。

4、眶面:

構成眶的外側壁,眶面下緣與上頜骨體眶面後緣之間的裂隙,為眶下裂的一部分。翼齶窩借眶下裂與眶腔相通,主要有眶下動脈、上頜神經及眼下靜脈經過。蝶骨大、小翼之間的裂隙為眶上裂,有動眼、滑車、外展神經、三叉神經的眼神經及眼上靜脈通過。

(四)翼突:

為一對從蝶骨體和大翼連線處伸向下方的突起,由翼突外側板和翼突內側板構成。內、外側板的前上部融合,下部分離形成翼切跡,與齶骨錐突連線。兩板間窩稱為翼突窩,為翼內肌的起始處。

翼突外側板寬而薄,其外側面朝向前外側,構成顳下窩的內側壁,為翼外肌下頭的起始處,亦作為上、下頜神經阻滯麻醉定位的骨性標誌。翼突內側板窄而長,其下端較尖並彎向外下方,形成翼鉤(翼突鉤),有齶帆張肌腱呈直角繞過。齶裂手術時,常將翼鉤鑿斷以減少齶帆張肌的張力,以利於組織減張縫合。

翼突上部前面與上頜體後面間的裂隙稱翼突上頜裂,頜內動脈的末段經此裂進入翼齶窩;翼突下部前面與上頜骨體下部後面相接,形成翼突上頜縫,又稱翼頜連線。

(五)蝶骨:

蝶骨,形如蝴蝶,位於前方的額骨、篩骨和後方的顳骨、枕骨之間,橫向伸展於顱底部。蝶骨分為體、小翼、大翼和翼突四個部分。

蝶骨形如蝴蝶,位於前方的額骨、篩骨和後方的顳骨、枕骨之間,橫向伸展於顱底部。蝶骨分為體、小翼、大翼和翼突四個部分。體部位居中央,上面構成顱中窩的中央部,呈馬鞍狀,叫蝶鞍,其中央凹陷,叫垂體窩;體部內有空腔,叫蝶竇,向前開口於鼻腔。小翼從體部前上方向左右平伸,小翼後緣是顱前窩和顱中窩的分界線。小翼根部有視神經管通過,兩視神經管內口之間有視交叉溝連繫。大翼後緣是顱前窩和顱中窩的分界線。大翼由體部平伸向兩側,繼而上翹,可分三個面:腦面位於顱中窩,眶面朝向眶,顳面向外向下。在大翼近根部處由前向後可見圓孔,卵圓孔和棘孔,從棘孔入顱的腦膜中動脈在骨面上留有動脈溝。體部兩側有由後向前行走的淺溝,叫頸動脈溝,頸內動脈經頸動脈管入顱後行於此溝內。在小翼和大翼之間有狹長的眶上裂使顱腔與眶腔相通。翼突位於蝶骨下面,由大翼根部向下伸出,由內側板和外側板構成,兩板的後部之間有楔形深窩叫翼突窩,翼突根部有前後方向貫穿的翼管。

影像解剖學:

經蝶骨體橫斷層面CT像,間隙內側為鼻腔,二者之間有不規則的蝶齶孔相通,蝶齶孔內有蝶齶血管、鼻上神經和鼻齶神經通過。翼齶間隙的外側是顳下間隙,此間隙經上頜骨與翼突基底部之間的翼上頜裂與翼齶間隙相通。

與蝶骨小翼相關的疾病:

蝶骨小翼軟骨母細胞瘤:

以左眼漸進性視物不清1年餘人院。檢查:視力左:右=0.015:0.300,視野檢查示左眼盲.眼底檢查示左側視乳頭蒼白.瞳孔左:右=3.mm:3.0mm,對光反射靈敏,眼球各向活動無明顯異常,左眼角膜反射稍遲鈍.頭CT軸位及冠掃:左蝶骨小翼區類圓形混雜密度影,最大徑3.0cm,邊緣光滑密度較高,並寬基底與蝶竇壁相連,其內可見斑點樣高密度影,左蝶竇受壓變小,左眶上裂閉塞,左視神經管受壓.顱底三維CT重建示左蝶骨小翼區占位,明顯強化,腫瘤壓迫左側視神經及頸內動脈.頭MRI平掃及強化:左蝶骨小翼區類圓形混雜信號腫物,左側視神經孔、眶尖及蝶竇左側壁受壓,鄰近腦回受壓,增強示病變不均勻強化,邊界較清.印象:左蝶骨小翼良性骨腫瘤考慮軟骨源性可能性大,不除外海綿狀血管瘤。

蝶骨小翼切除對大骨瓣減壓術病人的影響.方法對45例重型顱腦損傷行大骨瓣減壓術患者資料回顧性分析,單純行大骨瓣減壓24例,作為對照組;大骨瓣減壓加蝶骨小翼切除21例,作為觀察組;對兩組病人術後第7天、第14天大腦中動脈(MCA)腦血流,昏迷持續時間和3個月後GOS評定進行分析.結果1周兩組腦血流差異無統計學意義(P>0.05),2周觀察組腦血流、昏迷持續時間明顯優於對照組,GOS評定觀察組優於對照組(P<0.05).結論蝶骨小翼切除在大骨瓣減壓術後能進一步改善腦血流及愈後。