內容提要

世界製藥業巨頭默克公司的CE0亨利·加茲登曾表示,他希望默克公司像生產口香糖的箭牌公司一樣,能夠為健康人生產產品——因為這樣一來,默克公司就能把藥品賣給所有人,而不僅僅是病人。

有一種治療常見腸胃問題的藥,居然導致一些患者因嚴重便秘而死亡。然而,遇到這種問題時,政府監管部門似乎更有興趣保護製藥業的暴利,而往往忽略了應該擔負的保護公眾健康的職責。

導語

中國每12分鐘就有一種新藥誕生,它們治什麼病?19次藥品降價,藥價卻越來越高,錢進了誰的口袋?藥監局原局長受賄落馬,揭開怎樣的利益鏈和關係網?無數療效不明、副作用大的藥流入市場,你肯定吃過!以前,藥品只賣給病人。在2007年,藥品已成為健康人日常生活的必需品。 本書是一本藥廠不希望你看到的書,也是一本想要健康活著的你不得不看的書。書中不僅會涉及已被過度吹噓、泛濫成災的疾病,也會談及我們身邊正在出現的最生動、最引人注目、最新鮮的疾病。只要你熟悉了製藥商的這種操作模式,你就可以看出商業炒作的伎倆,就會發現疾病行銷的妖術無處不在。

目錄

序言“禍”從口入 /001

第一章 高膽固醇

——每一個人都是潛在的病人 /001

藥品銷售奇蹟源自“恐嚇” /005

醫生與製藥公司原來都是一家人/006

對醫生進行新藥的有酬“教育” /009

“名流病人”是最佳說客/011 ’

膽固醇定義被一再誇大/013

疾病優先權的扭曲化/018

他汀類藥品引發的。腎功能衰竭症/02l

第二章 抑鬱症

——49*/o的人患有精神病 /027

商業宣傳與藥性本身的背離/029

收到黑錢就坑人/032

醫生與製藥商的私密關係/034

人人都有“精神病” /036

滿足根本不存在的需求/039

抗抑鬱藥會增加青少年的自殺傾向/041

拒絕“有病必用藥”模式/045

第三章 絕經期

——被虛構的“荷爾蒙缺乏症” / 051

喜歡我就要喜歡我代言的“病” /053

將正常生理變化虛構成疾病/057

製藥公司操縱的病人教育活動/064

荷爾蒙替代療法的致癌風險/068

第四章 注意力缺陷障礙症

——莫須有的“成年人多動症” /073

健康維護團體為製藥商服務/075

ADD病症的模糊定義,078

健康維護團體與製藥商裡應外合/08 1

為疾病命名的藝術/085

“康復病人”的現身說法/087

“興奮劑”的副作用竟然是精神病/092

讓成人也加入ADD行列/095

第五章 高血壓

——被妖魔化的致病風險 /099

誇大患病風險的統計學花招/101

“偽高血壓”導致藥品銷量增長,106

高血壓診療指南背後的金錢交易/ 108

高血壓總比無血壓好/109

測過血壓就成病人/113

藥效相同,新藥價格翻幾番/116

第六章 經前焦慮障礙

——被誤導的日常狀況 / 123

日常生活醫療化/127

模糊而靈活的誤導概念,134

喚起健康人的“疾病意識” /135

像宣傳藥品一樣去宣傳疾病/138

停藥後的斷癮症狀/140

第七章 社交焦慮障礙

——假想的“自領流行病” / 147

讓“病人”成功地自我診斷,149

重塑公眾“有病”的觀念/150

培養買藥市場的成功步驟/152

伴隨終身的帕羅西汀/155 ’

選擇疾病名稱的行銷學/157

為疾病命名失敗的羅氏公司/160

藥商的利潤取決於疾病的假想流行程度/161

名人吃的藥錯得了嗎? /163

服用帕羅西汀後自殺傾向明顯/167

第八章 骨質疏鬆症

——製造中年健康女性的恐慌 / 173

推廣女性骨測是一個行銷活動/175

威脅4400萬美國人的“衰弱症” /177

骨測預測不了未來骨折的發生/182

長期服用強勁藥物會腐蝕內臟/186

預防骨折比治療更安全有效/188

第九章 腸易激綜合症

——小毛病變成重大疾病 / 193

羅腸欣藥品的毒副作用引發FDA失職案/195

FDA成員上報受到內部打壓/200

由製藥商操控的藥品聽證會/202

FDA高層與製藥商的勾當/205

媒體揭露監管醜聞/207

FDA在公正性與傾向性之間博弈 /210

如何讓小病變成“重大疾病” /212

FDA加速“藥禍”的到來/215

第十章 女性性功能障礙

——女人也需要“偉哥” / 219

一半的婦女患有性功能障礙? /221

前景廣闊的“生活方式藥物” /224

非公開會議正式定義“女性性功能障礙” ,228

等待開發的女性“偉哥”藥品市場 /229

誰有資格處理性問題? /231

誇大事實等同於擴張藥品市場/235

不快樂的健康人:有病的人/239

結語 制止“藥禍”刻不容緩 /243

前言

30年前,世界製藥業巨頭默克公司的cE0亨利·加茲登退休時曾表示,他對默克公司的市場策略感到擔憂,因為他們對潛在市場的定位僅局限於病人。言下之意,他希望默克公司像生產口香糖的箭牌公司一樣,能夠為健康人生產產品——這是他多年的夢想,因為這樣一來,默克公司就能把藥品賣給所有人,而不僅僅是病人。他這個雖不光彩但毫不隱諱的觀點,被刊登在當時的《財富》雜誌上。30年過去了,亨利·加茲登雖然已經去世,但他的夢想卻實現了—— 在21世紀,世界上所有頂級製藥公司的市場策略都瞄向了健康人群,結果就是:情緒起伏被說成是精神錯亂;平常多發了幾句牢騷抱怨被視為患了可怕的病症……越來越多的正常人被製藥公司變成了病人。製藥商們通過發掘和利用我們內心對死亡、衰老和疾病的恐懼,發動了大規模的行銷運動,5000億美元的製藥產業正在改變人們的生存觀念。製藥巨頭們仍打著 “治病救人”的幌子,但都不再滿足於僅僅把藥物賣給病人,因為他們這些華爾街的商人們非常明白,只有讓健康人相信自身有病、需要吃藥,。

他們才可以賺到更多的錢。

在曼哈頓工作的文斯·帕里就處在全球藥物行銷的前沿。作為廣告行銷專家,帕里很擅長用最老於世故的方式銷售藥品——與製藥公司合作“發明”出新的疾病。最近,在《為疾病命名的藝術》這篇讓人瞠目結舌的文章中,帕里透露了製藥公司“促動發明”疾病名稱的種種方法:他們有時對罕見病症予以新的關注,有時將已有的疾病重新定義或重新命名,有時乾脆“發明”出一種全新的人體機能障礙。其中,帕里個人最讚賞的幾種發明包括:勃起功能障礙、成人注意缺陷障礙和一種頗有爭議的、許多研究者甚至認為根本不存在的疾病——經前焦慮症。

帕里以罕見的直率透露了製藥公司是如何牽頭捏造那些抓人眼球的的藥名的,如百憂解和偉哥,同時,為了給這些藥創造出巨大的市場,他們是如何定義相應的病理症狀的。在製藥商們的引導下,麥迪遜大街上像帕里一樣的行銷大腕們招集了眾多的醫學專家,不斷地“發明”出新的疾病概念。用帕里的話說,這樣做的目標就是“給全世界的醫藥消費者提供一種全新的思考方式”,其最終目的就是把消費者的身體症狀與藥品的性能聯繫起來,以最大限度地擴大藥品的銷量。

製藥商促動發明出新的疾病?也許很多人會對這一觀點有些不解,但對製藥界的業內人士來說這實在是太司空見慣了。近期《路透社商業觀察》 (Reuters Business Insight)上一份專為各製藥公司的領導層設計的研究報告認為:“創造新的疾病市場”的能力正在給已經突飛猛漲的藥品銷售帶來數不清的巨額利潤。報告稱,製藥公司一個主要的行銷策略就是改變人們對普通小病的思考方式,使正常的生命過程“醫療化”。於是人們開始相信,他們本來以為只是給生活帶來一些不便的小問題——如禿頂、皺紋、性功能問題—已被視為“應當醫療介入”的疾病。報告對像“ 女性性功能障礙”等新發明的疾病的利好市場深感振奮,同時對製藥業的經濟前景非常樂觀: “未來幾年的醫藥市場,將會證明製藥業通過發明疾病,給醫藥產業帶來了多么巨大的功績”。

製藥工業的這種不良影響已經演變成一個全球性的醜行,這種行為正在根本性地扭曲醫療科學,腐蝕了醫學實踐,毀壞公眾對於醫生的信任。

最近在義大利和美國,就先後發生了一連串的尷尬事件——封殺關於抗抑鬱症藥品對少兒不利的研究、關於抗關節炎藥對人體危害的論文以及對賄賂醫生案的調查。特別是在美國,醫藥消費的大幅增長導致健康保險費支出以兩位數的速度增長,因而也激起了人們對製藥業的強烈憤怒。於是,許多醫生、醫學家、健康權益促進組織、政治家和醫學刊物編輯正行動起來,設法扭轉製藥商對於醫藥科學研究和醫生開具處方所造成的不良影響。所以說是時候了解這種不良影響如何直接滲誘刮疾病宗義討程了。

而,遇到這種問題時,政府監管部門似乎更有興趣保護製藥業的暴利,而往往忽略了自己應該擔負的保護公眾健康的職責。

製藥商和支持者們為其行銷行為辯解說,他們這樣做是為了讓公眾了解疾病,並為公眾提供針對這些疾病的最新藥品信息。於是,他們利用各種廣告向公眾灌輸誘導、花大價錢請名人在雜誌和電視上做專訪並聲稱這是為公眾做健康狀況教育。我們不否認,在製藥商發動的所有活動中也有一些是有價值的,有時也能促進公眾對某種疾病的了解並幫助他們做出必要行動,比如在防治愛滋病領域。然而,在愛滋病之外的案例中,這些活動幾乎毫無教育價值,都是老一套的行銷伎倆:誤導我們對於病因的理解,扭曲我們對於藥品的認識,在誇大藥品療效的同時又淡化它們的副作用和花費。

上世紀90年代後半期,美國開始放寬對藥品廣告的限制,結果針對正常人群的藥品行銷變得空前泛濫,而在21世紀初,每個美國人平均每天要看10多個藥品廣告。同樣地,紐西蘭人也在遭受著相同程度的藥品行銷。在世界其他國家,製藥商們也正在為爭取這種廣告特權而瘋狂地活動著。在支持者看來,這種行銷是一種有價值的服務;在批評者看來,這種行銷正在將疾病植人人們的生活中心。它不但將真正的病人推向範圍有限的最昂貴的藥物治療方案,同時還令數以千萬計的健康人開始擔心身體壞掉、功能紊亂、缺這少那、機能衰退。這種販賣疾病的惡劣行徑是在利用我們的恐懼心理牟取暴利,是對公眾集體意識的強姦。在21世紀初,這種行銷已經不是暗地裡進行的陰謀.而是光天化日之下的強取豪奪。

在本書中,有些行銷策略可能已為大眾所熟知,但仍有些卑鄙的暗箱操作也許會令讀者感到震驚和憤怒。

當然,《藥禍》一書無意於敗壞整個製藥業的名聲和那些有價值的藥品,也無意於貶損大型藥業公司中那些有道德良心的優秀醫藥工作者和那些為了研究發展安全有效的新療法而辛苦工作的人們,本書只是為了揭露出製藥業為了擴張藥品市場正在利用強大的行銷機器將太多的正常生命圈人到虛假編造的疾病當中。

30多年前,一位見解獨特的思想家伊凡·伊利希曾警告說,不斷膨脹的醫療體系正在使生命本身“醫療化”,正在削弱人類應對現實痛楚和死亡的能力,正在把太多的正常人變成病人。他批評說,醫療系統“不僅企圖掌控身體健康的人和無望治癒的人,更有甚者,對有些病人,即便醫生和親友都已經束手無策,他們卻還是不願意放過”。10年前,醫學作家林恩·帕耶描述了一種她稱之為“販賣疾病”的過程:為了看到更多的病人,為了銷售更多的藥品,藥廠聯合醫生一再無端地擴大疾病的界限。多年以後,這些觀點變得更加切中時弊,製藥業行銷的喧囂聲變得更大了,對衛生保健體系的控制力也更強了。

尤其是過去的10年,藥品銷售的飛速增長使製藥業成為.全球最賺錢的行業,醫藥業的股東們因此獲得了巨大回報。但另一方面,由於醫療費用一路猛漲,為公眾醫藥花費買單的政府或私營保險公司對醫療體系的投入卻難以隨之持續增長。這也就難怪,醫藥業的不良影響會變成許多國家政治爭論中的一部分。近期,澳大利亞和美國在藥品的自由貿易談判中就爆發了爭論。隨著公眾對製藥業影響疾病定義和創造“新的疾病市場”等醜行了解得越來越多,疾病銷售行為也就離政治爭論的中心越來越近。

如同科學探究的最大作用就是引發更大的發明成果一樣,本書所論及的只是販賣疾病這一話題的一部分。這一話題還有待於我們和朋友、家人、醫生以及其他衛生保健工作者、同事、衛生官員和選舉代表們繼續深入探討,一起討論如何抵製藥業促動的疾病銷售行為,一起探究界定疾病和理解疾病的新方法。

醜惡行徑

藥禍

藥禍從製藥商五花八門的活動中揭露其最新的行銷把戲。通過對一個個把戲、一種種疾病的考察,我們就會發現一種製藥商用以改變我們的疾病觀念、謀求藥品市場擴張的模式。

在21世紀,當我們過著比祖先們更長壽、更健康甚至更有活力的口子時,無處不在的廣告宣傳和陰險的“喚起疾病意識”的運動正在“把緊張的健康人變成愁苦的病人”。於是,身體上輕微的小問題往往被渲染和誇張成嚴重的疾病:害羞被視做“社交焦慮障礙”;月經前的緊張表現被說成是一種名為“經前焦慮”的精神病;正常的性問題被看做“性功能障礙”;自然的生理變化成了“更年期激素缺乏症”;心煩意亂的辦公室白領更被認為患有“成人注意缺陷障礙”……就這樣,可能本來僅僅是一種致病風險,到製藥公司這裡就被說成了一種疾病。於是,健康的中年婦女僅僅因為年齡問題就會“患上”一種莫名其妙的骨病,叫做骨質松疏症;而同樣健康的中年男人也會“患上”一種伴隨餘生的疾病,叫做高膽固醇病。

對於那些確實處於患病邊緣或的確有高致病風險的人來說,被視為有病並配以適當的藥物治療是很有好處的。然而,對於那些健康的、距離致病風險還很遠的人來說,若也被貼上某某病名標籤並配以藥物治療,不僅會給他造成極大的不便,帶來巨大的花費,有時甚至會產生致命的副作用。但對製藥商而言,這正是商機無限的地方。把億萬健康人變成潛在的患者就可以形成新的全球性大市場,而這個被他們“創造”出來的市場在21世紀初已成為製藥工業數10億美元的行銷預算的重要目標。

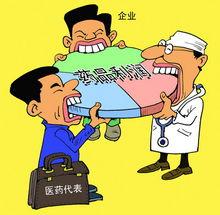

諷刺漫畫

諷刺漫畫擁有多家世界頂級製藥公司的美國是各種藥物行銷活動的中心,也是本書談及的各種行銷行為的主要舞台。人口不到全球5%的美國生產包裝了占全球市場近50%的處方藥。美國人的醫藥花費持續增長,僅6年時間就增長了近100%,這個速度比其他國家要快得多。這不單單是由於藥價的不合理上漲,還有一個原因,就是醫生為病人開的處方藥越來越多。在美國,治療心臟病和抗抑鬱症是行銷力度最大的處方藥,銷售量突飛猛漲,在不到5年的時間裡,美國人在這類藥上的花費已經翻番。在許多其他國家,這種趨勢也是一路高漲:1990—2000年間,澳大利亞年輕人在抗抑鬱症藥物上的花費增長了10倍,加拿大人在降膽固醇新藥上的花費也驚人地增長了300%,。當然,有許多處方藥的確能夠治療疾病、延長壽命、提高生命品質,但人們逐漸發覺太多的人並非真正出於必要的原因而吃藥,而完全是受到誤導性廣告的不良影響。就像製藥公司本身在向全球擴展一樣,靠誤導性廣告把健康人拉到藥物消費群體的行銷策略也已經徹底全球化了。

在藥品行銷過程中,製藥公司並不需要親自坐下來直接制定診斷疾病的規則,但他們會站在制定這些規則的專家背後越來越有力地掌控著他們。製藥業每年都會例行贊助許多重要的醫學會議,目的是討論或更新一些疾病的定義。後面我們會了解到,有時候製藥商能否獲得可觀的利潤,依賴於醫療規則的標準如何制定。

而制定規則標準的專家們是從製藥商手裡拿了錢的,“拿人錢財,替人消災”,於是,你的性功能問題是否應被定義為性功能障礙、你胃部小小的不適是否應被視為嚴重的疾病、日常的致病風險是否應被描繪成致命性疾病……凡此種種,僅僅取決於想賣藥給你的製藥商支付了多少酬勞給那些高級專家。當然,可能有些時候,製藥商支付給專家酬勞不一定是“ 收買”,但在旁觀者看來,醫生和製藥商的關係的確是走得太近了。

諷刺漫畫

諷刺漫畫其實要判斷許多醫學症狀反應出的是健康還是疾病,很難找到一條清晰的分界線。“正常”與“不正常”之間的這條分界線,往往有很大的彈性,甚至在不同國家,這種分界存在著戲劇性的差異,在不同的時間也會有不同的標準。顯然,在定義一種疾病時,你將疾病的界限定義得越寬泛,潛在的病人群體也就越大,製藥商的市場空間也就越大。如今,那些司職劃定界限的專家們每次參加會議所需要做的就是拿起藥商給的筆劃出藥商想要的界限,結果就是將這些界限劃得越來越寬泛。根據這些專家劃定的界限,90%的美國老年人“患有”高血壓;近一半的女性“患有”所謂的性功能障礙;超過4000萬的美國人需要吃藥降低膽固醇。媒體也一味追求新聞頭條效.應,不斷地推波助瀾,於是新發明的疾病就會被渲染成普遍的、嚴重的同時又有藥可治的一種病。雖然偶爾也會有人提出對藥品或疾病的不同看法或質疑製藥商所宣稱的患者數量,但這些聲音往往也會淹沒在製藥商們瘋狂的促銷廣告的狂轟濫炸中,引不起公眾的注意。

在製藥商的操縱下,定義疾病的邊界被擴展得儘可能地寬泛了,但具有諷刺意味的是導致這種莫須有疾病的病因卻被他們描述得儘可能地狹隘了。在藥品行銷業內,像心臟病這樣一種由於很多因素導致的常見的健康問題,往往僅僅被歸因於人體膽固醇含量或血壓的不正常;要預防老年時臀部骨折,健康女性要做的就僅僅是在中年時提升骨質密度;而憂鬱症則僅僅被歸因為大腦中複合胺含量的化學性失衡……事實上,這些都是再過時、再狹隘不過的解釋了。

在21世紀初,像衛生保健領域發生的大多數事情一樣,在全球藥業巨頭的強力影響下,我們的疾病觀念也正在被按需塑造。隨著病因關注點的狹隘化,我們已越來越分不清什麼是健康?什麼才是疾病?個人或團體往往要為此付出昂貴的代價。舉個簡單的例子,如果說我們的主要目標是提高人類的健康水平,那么與其耗費數十億資金購買昂貴藥品來降低健康人群的膽固醇,還不如把這些錢花在促進減少吸菸、加強運動、改善飲食等倡議運動中更有效。

在販賣疾病的過程中,製藥商有許多種不同的行銷策略,但所有的策略都有一個共同的特徵,那就是兜售恐懼——利用女性對心臟病發作的恐懼兜售更年期是一種荷爾蒙缺乏症狀的觀念;利用人們對過早死亡的恐懼兜售高膽固醇需要藥物治療的觀念。然而,具有諷刺意味的是,這些被大肆宣揚能治療某種疾病的藥品有時恰恰會導致這種疾病: 長期的激素取代療法會增加女性患心臟病的風險,抗抑鬱症藥品則有增加少兒自殺傾向的風險。至少有一種曾經名噪一時的降膽固醇藥已經退出了市場,原因居然是它會有導致死亡的風險。最可怕的一個案例就是,有一種治療常見腸胃問題的藥居然導致一些患者因嚴重便秘而死亡。

同時,這一話題的延續依賴於全球獨立研究者和健康維權人士的齊心協力,倡導一種更理性的、更有見地的人類健康觀念,以共同抵制製藥業為了銷售藥品而一味兜售恐懼的醜惡行徑。