介紹

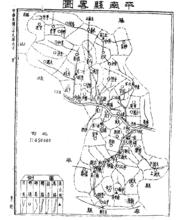

平南縣 民國地圖

平南縣 民國地圖 平南

平南藍垌塘位於貴港市市平南縣大洲鎮東北部,北緯23°18′,東經111°38′,距縣城一百多公里。北與藤縣天平鎮冷水村相連,南與大洲鎮馬王村交界。藍垌塘是以丘陵山地為主,是一個集工農、林糧於一體的農村。

藍垌塘地圖

藍垌塘地圖| 中文名稱: | 藍垌塘 |

| 外文名稱: | Lan dong tang |

| 別名: | 粵 |

| 行政區類別: | 自然村 |

| 所屬地區: | 中國廣西平南縣大洲鎮潭龍村 |

| 面積: | 大藥 2平方公里 |

藍垌塘

藍垌塘| 方言: | 白話 |

| 氣候條件: | 亞熱帶季風氣候為主 |

| 重要衝垌: | 王宅垌、車坪垌、社底垌、長沖、周先沖、竹沙等 |

歷史沿革

溯本自然村的歷史,上古為蠻荒之地,莫有稽考,其見於於於經籍者,族譜、墓碑,藍垌塘清朝才有人居焉。

公元19世紀初,全姓的祖來到藍垌塘,在藍垌塘定居,是藍垌塘最早居民。

道光平南縣誌記載

道光平南縣誌記載 道光平南縣誌記載

道光平南縣誌記載藍垌塘歷史悠久,道光十五年(1835年)的《平南縣誌》記載,藍垌塘屬平南縣大烏里轄地。

公元19世紀至20世紀上半葉,羅姓、蘇姓、楊姓陸陸續續搬遷到藍垌塘居住。

民國平南縣地圖

民國平南縣地圖1932年,廣西推行區、鄉、鎮、村、街的保甲制度,縣內劃分為7個區、59個鄉(鎮) ,其中藍垌塘屬平南縣南 一區大洲下鄉轄地。

1950年1月,建立平南縣人民政府,全縣分為六陳、大安、丹竹、思旺、同和5個區,轄45個鄉鎮。其中藍垌塘屬平南縣大安區轄地。

土改時候,全世喜家庭、全世達家庭、全普依家庭、余福新余福昌兄弟都是貧農家庭,分配到藍垌塘新福堂地主屋。土改後一戶外地黃姓地主分配到藍垌塘。

1953年6月,藍垌塘屬平南縣第五區潭龍鄉轄地。

1955年9月13日, 根據國務院指示,各區按地名稱呼。藍垌塘屬平南縣大坡區潭龍鄉轄地。

1958年11月10日,撤銷區,藍垌塘屬平南縣人民公社大坡公社潭龍大隊轄地。

公元20世紀60年代,李其海隨母改嫁來到藍垌塘。

1984年8月,體制改革,9月公社改稱鄉或鎮;大隊改稱為村民委員會。同月,經自治區政府批准,從原大坡分出大洲鄉。藍垌塘屬平南縣大洲鄉潭龍村轄地。

1994年改置鎮。藍垌塘屬平南縣大洲鎮潭龍村轄地。

人口

藍垌塘,現在大概人口500多。

地理環境

地理位置

藍垌塘位於貴港市市平南縣大洲鎮東北部,面積大約2平方公里,村中心地理坐標為北緯23°18′,東經111°38′。

地形地貌

藍垌塘是以丘陵山地為主。

氣候特徵

藍垌塘位於北回歸線南側,屬濕潤的亞熱帶季風氣候,陽光充足,雨量充沛,霜少無雪,氣候溫和,夏長冬短,年平均氣溫在21.6度左右,極端最高氣溫40.4度,極端最低氣溫-2.4度。冬季最冷的1月平均12.8攝氏度,夏季最熱的7、8月平均28.2攝氏度。年均降雨量達1304.2毫米,平均相對濕度為79%,氣候特點是炎熱潮濕。相對而言,一般是夏季潮濕,而冬季稍顯乾燥,乾濕季節分明。夏天比冬天長得多,炎熱時間較長。春秋兩季氣候溫和,集中的雨季是在夏天。藍垌塘一年四季綠樹成蔭,繁花似錦,物產豐富。“草經冬而不枯,花非春而常放”之說也是名副其實。

自然資源

大洲鎮是大洲鎮著名農村,村民風純樸,無信教仰。藍垌塘是大洲鎮潭龍村自然村落。潭龍村是廣西一個美麗的小山村,位於平南縣東南一百多公里處。這裡生態原始,景色迷人,青山、秀水、古樹、流雲、濕地、古村落......,讓人流連忘返!潭龍村歷史文化悠遠,。聚居在這裡的漢族後裔至今仍保持著自己獨特的語音,古遺風情淳厚;境內高山林立,最高峰狗兒樓 ,構成了雄、奇、險、秀、幽、特的農村風情文化。

林、礦資源

境內礦產、林業等資源十分豐富。礦產資源主要有稀土。潭龍村山清水秀,歷史文化源遠流長。全村林業用地面積大【這裡以丘陵山地為主】,主種松、雜木、杉、竹;耕地面積主要種水稻、花生等。

交通

公路:2013年7月,有黨的支持和全村人民的努力捐款還有各位大老闆的熱心贊助,潭龍村藍垌塘一條美麗的鄉村水泥公路終於建造完工啦。

文化篇

潭龍國小藍垌塘分校

潭龍國小藍垌塘分校原址在潭龍村藍垌塘新福堂地主舊屋,潭龍國小藍垌塘分校存在時間大概是1957年至公元20世紀70年代末。培養一批優秀人才。

農村文化活動

解放初期,全縣農村文化室、俱樂部開展民眾文化活動。一般是開辦識字班,組織男女青年與成年人,學習文化,學唱革命歌曲,或利用黑板報,手提廣播筒等形式宣傳黨的方針政策。表彰好人好事。小蒙、賀嶺、同德等村還根據民眾喜聞樂見,組成男女青年山歌隊,每晚互相邀請在山坡下,小溪旁進行山歌對唱,宣傳有關土地改革政策、婚姻法與增產節約等,有些俱樂部還演木偶戲,唱採茶。新賢俱樂部則經常演出“人木偶”,即以人代木偶,唱腔、動作以至化裝都是木偶形式,由兩三個演員扮演多種角色,很受民眾歡迎。同時在南下工作隊的幫助下,組織了花鼓隊、花棍隊、扭秧歌隊。民眾的文化活動很活躍。

採茶

採茶是縣內民眾喜聞樂見的民間文藝,廣泛流行縣內南河片的平山、六陳、寺面、大坡、大洲、大新、大安、鎮隆、武林等地、北河片的丹竹、安懷也有流行。縣內採茶有悠久歷史。清嘉慶詩人袁珏(六陳人)的《平南風俗謠》寫道:“照路挑燈簇簇紅,茶娘結隊合茶公。沿村簫鼓迎門鬧, 則劇今年處處同。”可見採茶延續至今起碼有180多年。最初的採茶,由茶公、茶娘主演。茶公以錢尺,茶娘以花扇、彩帶為主要道具。有特定的採茶調,特定的表演形式。茶公引茶旦(茶娘)登場後,便載歌載舞。茶公彈打錢尺,節奏鮮明,輕快活潑;茶娘舞弄花扇和彩帶,動作輕盈、柔美。民國時期,逐步發展為採茶戲,有故事情節,有角色。解放後,採茶戲受粵劇影響,兼有生、旦、淨、醜。服裝道具與古裝粵劇相近似。並仿效粵劇的臉譜化妝、表演程式和表演技巧。唱腔固定,不唱小調,每唱2至4句即用鑼鼓過門,沒有樂器伴奏。雖然唱腔變得單調,但更容易為民眾接受,因而採茶劇隊很快遍及全縣鄉村。

八音

八音,是用大笛(嗩吶)一對。鈔一對。文鑼一隻、小扣鑼一隻、和尚頭一隻以及二胡等樂器組成。 南宋周去非在《嶺外代答》卷之七,樂器門·平南樂記載:“廣西諸郡人多能合樂,城郭村落,祭祀、婚嫁、喪葬,無一不用樂。雖耕田亦必口樂相之,蓋日聞鼓笛聲也。每歲秋成,眾招樂師教習弟子,聽其音韻,鄙野無足聽。唯平南縣,系古龔州,有舊教坊,樂甚整異。時有以教坊得官,亂離至平南,教土人合樂,至今能傳其聲”。 八音的曲牌很多,主要有《大開門》、《小開門》、《馬步吹》、《六壬》、《六么令》、《手托》等等。鬧八音多在喜慶日子裡,吹鬧起來振奮人心,悅耳動聽。

八音,是用大笛(嗩吶)一對。鈔一對。文鑼一隻、小扣鑼一隻、和尚頭一隻以及二胡等樂器組成。 南宋周去非在《嶺外代答》卷之七,樂器門·平南樂記載:“廣西諸郡人多能合樂,城郭村落,祭祀、婚嫁、喪葬,無一不用樂。雖耕田亦必口樂相之,蓋日聞鼓笛聲也。每歲秋成,眾招樂師教習弟子,聽其音韻,鄙野無足聽。唯平南縣,系古龔州,有舊教坊,樂甚整異。時有以教坊得官,亂離至平南,教土人合樂,至今能傳其聲”。 八音的曲牌很多,主要有《大開門》、《小開門》、《馬步吹》、《六壬》、《六么令》、《手托》等等。鬧八音多在喜慶日子裡,吹鬧起來振奮人心,悅耳動聽。

牛歌戲

牛歌戲 發源於廣西東南部(主要是藤縣,平南地區),是流行於兩廣地區的以當地方言為唱詞的極具民俗特色的漢族戲曲劇種之一。牛歌戲言語通俗,形象生動含蓄,諧趣調皮;有不同角色的特定臉譜和扮相;有唱詞和特定音樂結構。如果說京劇是國粹的話,那么牛歌戲便是廣西的“區粹”。

藍垌塘

藍垌塘