人物信息

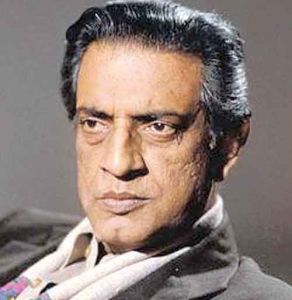

Satyajit Ray

星座: 金牛座

印度電影導演。生於藝術世家,曾在國際大學受教於著名詩人泰戈爾。在商業電影盛行的印度獨樹一幟,開創了藝術影片之路,成為國際知名的少數幾個印度導演之一。代表作為三部曲《道路之歌》、《不可征服的人們》、《阿普的世界》,表現農村少年阿普的命運,充溢著印度式的抒情氣息,先後在坎城、威尼斯電影節獲獎。

人物經歷

薩蒂亞吉特·雷伊於1921年5月2日出生於印度加爾各達,他的祖父是印度著名的兒童雜誌的創始人,父親則是著名的詩人和歷史學家。

薩蒂亞吉特大學時學的是物理和商業,畢業後在一家廣告公司任畫師。一次在他看見讓·雷諾瓦和他的侄子攝影師克勞德·雷諾瓦在加爾各達郊外拍攝《河》(The River)以後,便決心獻身於電影事業。並開始籌拍電影《道路之歌》(Pather Panchali),這時他的條件極為艱苦,整整三年的時間得不到任何外界的援助,他只能利用工作之餘周末的時間在一個簡陋的攝影棚里進行拍攝,就在他自己的資金就要耗光而影片也將被迫夭折之際,紐約現代藝術館對這部影片產生了興趣並注入了資金,使得這部影片得以完成。影片上映後立即引起轟動,獲得了1956年坎城電影節的評審團特別獎,並和其後的《不可征服的人》(The Unvanquished)及《阿普的世界》(The World of Apu)組成了阿普三部曲(The Apu Trilogy),一舉奠定了薩蒂亞吉特·雷伊在印度的大師級地位,很多人都把薩蒂亞吉特·雷伊和日本的黑澤明相提並論,認為他們都是能最鮮明的反映本國特質的,風格流暢自然的導演。

薩蒂亞吉特·雷伊的電影生涯大致可劃分為三個階段,1955年到1966年間他的影片風格以寫實為主,有著從容平緩的敘事基調。1969到1977年間他的影片風格開始轉向晦澀難解,而剪輯與敘事的方式也複雜了許多,而他對社會的關注也從一些表象化的東西轉入到更為深入的部分。從1978年到他去世是他電影生涯的第三個階段,此時他努力去除影片中華而不實的元素,致力於探索和挖掘角色的內心世界。薩蒂亞吉特的影片裡討論過非常多的主題:成長的歷程,精神的覺醒,女權運動,自然災害和神秘主義等都曾出現在他的影片中,在70年代後期他還拍攝了許多兒童片,並且促成了他祖父所創辦的那份兒童雜誌的復興。上世紀八十年代初期因為健康原因他被迫減少了一些活動,1989年他痊癒後重返導演崗位,執導了影片《人民公敵》(An Enemy of the People)。1992年他獲得奧斯卡終身成就獎。這時他的健康狀況已經惡化,是在病床上得知獲獎的訊息的,一個月後,這位偉大的導演因病去世。

一

雷伊的電影之路

"那是最最令我激動的一段時光。我發現了一個新世界。看電影的時候,我對明星不再感興趣,而是留心攝影機如何安置,看到那些剪下的畫面,我在想故事是怎樣展開的,不同導演的作品都有哪些特徵。"

很多年後,在《我與阿普的歲月》(My Years with Apu)一書中,印度電影大師雷伊回憶道。那段令他激動的時光,是他在上世紀三十年代難忘的經歷。學經濟的雷伊,當初並未想要投身電影,他的志向是做一名插圖畫家。他十八歲離開學院,雖滿懷雄心,卻未受過專業的繪畫訓練,缺乏謀生能力。在母親的堅持下,雷伊前往詩人泰戈爾的鄉村大學學習繪畫。正是在那裡,生長於城市的雷伊第一次接觸到鄉村生活,也沉浸於東方藝術的豐厚氛圍之中。印度的雕塑,日本的版畫,中國的山水畫,拓寬了他的眼界。而這之前,他接觸得更多的是好萊塢電影與西方古典音樂。

雷伊對電影與音樂的興趣始於少年時代,他經常閱讀好萊塢的電影雜誌,也常去跳蚤市場淘碟(挑選留聲機唱片)。還在學院念書時,他就訂閱了英國電影雜誌《視與聽》(Sight & Sound)。1982年,雷伊接受美國電影雜誌Cineaste magazine採訪,大談東西方兩種文化對他的影響:“就純粹技術而言,電影是西方人發展起來的。這種靠時間才能存在的藝術,完全是西方而非印度的觀念。”但他又說,印度的文化背景與結構堪稱東西方的融合,在印度的都市,受教育者熟悉英國文學經典,他們對西方的了解遠遠超過西方對印度的認識,西方的音樂、文學、藝術在印度影響頗大,而一個接受西式教育的人,對電影的理解應該比純粹本土的藝術家更為容易。

1955年,受過東西文化薰陶的雷伊,藉助於電影這一"舶來品",啼聲初試,卻拍出了一部純印度的電影(由於印度是個多語言國家,準確的說,故事發生在孟加拉,講孟加拉語,也可以說是一部純孟加拉的電影)。他後來說:"我拍電影時從未想到西方的觀眾,我想的是孟加拉(筆者註:此處的孟加拉並不等於現在的孟加拉國)的觀眾們。我努力讓他們跟得上我,而且我也做到了。"

其實,不管雷伊拍片時有沒有想到西方觀眾,跟上他的遠不只孟加拉或全印度的觀眾。《阿普三部曲》的第一部《道路之歌》(Pather Panchali),讓世界影壇從此記住了雷伊這個名字,而印度電影也不再只是艷麗歌舞與廉價道德劇的同義詞。不過,更讓人驚嘆的是,雷伊的這部處女作,技巧與風格的成熟,敘事的老練與藝術的高超,絲毫不遜色於世界影壇上已負盛名的電影大師,而當時的雷伊只有30來歲,《道路之歌》僅僅是一個開始!

二

《道路之歌》改編自印度作家Bibhuti Bhusan Banerjee的同名小說,講述印度孟加拉偏遠鄉村一家人的生活經歷。雷伊與《道路之歌》的淵源說來話長,1946年,他在加爾各答一家英國人開的廣告公司工作,受命為《道路之歌》的縮寫本畫插圖。那時雷伊的一位同事告訴他,這個縮寫本可能適合拍成一部很好的電影。

1949年,法國導演讓·雷諾瓦來到加爾各答,為新片《大河》找尋外景。在這之前,雷伊和一幫熱愛電影的朋友組成了加爾各答第一個電影社團,他不僅給報刊寫英文與孟加拉文的影評,也開始寫作劇本。雷諾瓦抵埠後,素昧平生的雷伊直接去到他下榻的酒店相見。很快,他就伴隨著這位法國人在加爾各答的郊區尋找外景。當雷諾瓦問雷伊是否想過投身電影時,雷伊向他講述了《道路之歌》的大綱。這時的雷伊,對將來似乎只有一個模糊的輪廓,他唯一擁有的,只是對電影的熱誠。

不過,第二年的倫敦之旅卻異常關鍵。在十來天的海上航程中,雷伊記下了《道路之歌》的拍攝構思,他想要這部電影在真實的現場拍攝,並且使用非專業的演員。但這之前,雷伊的想法早已被朋友們看作異想天開。接下來的六個月,雷伊趁在倫敦公幹之餘,看了近百部電影,其中最讓他念茲在茲的,當數義大利導演德西卡的《偷腳踏車的人》。正是這部新現實主義的代表作堅定了雷伊的信念,真實的現場,非專業的演員,他要拍的就是這樣的電影。在返回印度的船上,雷伊終於完成了《道路之歌》的拍攝構想。

在所謂資深電影人眼中,《道路之歌》的拍攝人馬可謂相當業餘,從導演、攝影到藝術總監,都是些幾乎沒有任何拍攝經驗的後生小子。雷伊找到原著作者的遺孀商討著作權事宜,幸運的是,後者很欣賞雷伊為小說畫的插圖,一口應承下來,甚至謝絕了其他更為優厚的改編報酬。但是,電影的資金來源頗成問題,不僅沒人願意出錢,還有好心人勸告雷伊不可在室外拍攝,按照當時的慣例,他們建議下雨的場景應該在設備良好的攝影棚內拍攝。無奈之中,雷伊只好挪借自己的人壽保險,向親朋好友求助。

1952年10月27日,《道路之歌》終於開機。由於雷伊那時還在廣告公司工作,他只能在星期天拍片。他們拍攝的第一個場景,是阿普與姐姐在蘆葦叢中發現火車的段落。關於第一天的拍攝,雷伊後來說:"攝影機與演員教給我的東西,遠遠多過書本。"但不幸的是,等到下一個星期天,他們再次前往拍攝時,外景地的蘆葦卻被牛群吃光了。攝製組只好等到下一個季節才補拍完這一場景。

三

從開始拍攝到完成後期製作,《道路之歌》總共花了近3年的時間。因為資金問題,拍攝時斷時續。最困難的時候,雷伊不得不當掉妻子的首飾。然而天無絕人之路,雷伊的製片人建議他去找孟加拉政府。1954年,政府終於同意資助《道路之歌》,但由於款項需分批撥出以及審計的緣故,拍攝工作始終不能一氣哈成。對此馬拉松式的攝製過程,雷伊後來打趣道:第一,幸好小演員阿普沒有變聲;第二,飾演阿普姐姐的演員沒有長成大姑娘;第三,出演姑姑的八十高齡老演員沒有去世。--說到出演姑姑的八十高齡老演員Chunibala Devi,這可能是《道路之歌》給觀眾印象最深刻的角色。在拍攝這部電影前,Chunibala已有30年沒有上過銀幕,因為她是個癮君子,薪水都用於吸毒。Chunibala在《道路之歌》中出色的表演,使她獲得了馬尼拉電影節的最佳女演員獎。

1954年秋天,紐約現代美術館館長蒙羅·韋勒(Monroe Wheeler)來到加爾各答,為即將在紐約舉行的印度藝術展作準備。在一個偶然場合,雷伊給韋勒看了《道路之歌》的劇照,後者答應安排《道路之歌》在紐約現代美術館首映。六個月後,美國導演約翰·休斯頓(John Huston)來到印度,為自己的電影《The man who would be King》尋找外景,同時他也受韋勒之託,查看《道路之歌》的拍攝進度。在看了該片十來分鐘沒有音效的初剪後,休斯頓讚不絕口。於是,《道路之歌》在紐約現代美術館的首映安排正式敲定。

《道路之歌》的後期製作特別是其中的配樂工作值得一提。看過該片的觀眾,可能很少對電影的音樂無動於衷(依筆者的體會,絲毫不遜色於50年代初黑澤明享譽國際影壇的《羅生門》配樂)。印度音樂大師拉維·香卡(Ravi Shankar)不僅為電影作曲,也是傳統樂器錫塔爾琴(sitar)的演奏高手。據說當時香卡因為繁忙的巡迴演出,只看了這部電影的一半,就不間斷錄製了11個小時的音樂。雷伊後來寫道:"那真是馬拉松式的演奏,讓我們既疲憊不堪又樂得不行,因為大部分音樂都棒得不得了。"

在最後階段,為了趕上紐約的首映,雷伊和剪輯師連續工作了十個晝夜。電影的第一個拷貝終於在發往紐約的前夜趕出,而這時,他們既沒有餘錢也沒有時間來為電影加上字幕了。幾個星期後,雷伊收到紐約現代美術館的來信,詳細描述了觀眾對《道路之歌》的熱烈反應。1955年8月26日,《道路之歌》在加爾各答正式上映。在廣告公司工作的雷伊"近水樓台先得月",為自己的處女作設計了五個廣告牌。公映第三個星期,觀眾的口碑不脛而走,上映該片的三個電影院都擠滿觀眾。由於這三家電影院只安排了六個星期的上映期限,《道路之歌》只得在另一院線又公映了七個星期。1956年,《道路之歌》參加坎城影展,由於放映正好安排在某個假日的午夜,大部分評審都未出席。在安德烈·巴贊等影評人的努力下,電影節為全體評審另外安排了專場放映。最終,這部電影獲得了評審團特別獎"the Best Human Document"。

因為《道路之歌》的成功,雷伊決定放棄廣告公司的工作,全心從事電影拍攝。這條路,他一走就是近40年,直到1992年離開人世。