發展歷史

薛濤井之說,始於明代,宋、元以前不見記載。據明代何宇度《益部談資》及曹學佺《四川名勝志》,薛濤井舊名玉女津,水極清澈,石欄環繞,為明代蜀藩制箋處,每年三月三日,汲此井水造箋24幅,入貢16幅,余者留藩邸中,市間絕無售者。明代王士性《入蜀記》描述此箋“比高麗特厚而瑩,名薛濤箋。”文中“高麗”即朝鮮名紙。公園內的薛濤井,即明代遺蹟。

大明正德狀元楊慎《別周昌言黃孟至》有云:“重露桃花薛濤井,輕風楊柳文君壚。”這是詩歌第一次出現薛濤井的例子。萬曆初,時任四川按察使的胡定有《薛濤井》詩二首,中有“好事至今傳井渫,年年飛入九重天”。詩後附註:“蜀殿下取此井水造為萬壽箋雲。”明萬曆年間曾任四川右參政、按察使的曹學佺在《蜀中廣記》中記曰:“予庚戊秋過此,詢諸紙房吏云:‘每歲三月三日汲此井水,造箋二十四幅,入貢十六幅,餘者留存’。”由此可知已有兩百年歷史的薛濤井還為仿製薛濤箋提供井水,紙房吏還在位,並定期仿製薛濤箋。天啟《成都府志》對薛濤井有更多的記載:“薛濤井,舊名玉女津,在錦江南岸,水極清澈,石欄周環,為蜀王制箋處,有堂室數楹,令卒守之。”清康熙《成都府志》記載仍如前志。

而時至今日,堂室數楹早已不見了,制箋器具沒有了,唯一遺蹟只有紙房水井了。

主要景點

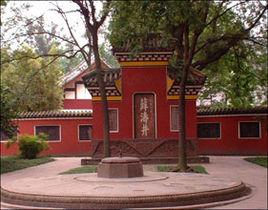

薛濤井台為蓮花台座,井口呈八角型,井後牌坊紅牆碧瓦,斗拱彩繪,書刻俱佳,遊人至此,幽思之情油然而生。

清康熙六年(1667年),成都知府冀應熊手書“薛濤井”三字,勒石立於井前。乾隆六十年(1795年),成都學使周厚轅書寫唐詩人王建《贈薛濤詩》,並撰寫薛濤井詩,勒石立於井旁。嘉慶十九年(1814年),四川布政使方積、成都知府李堯標培修薛濤井,並在其附近建吟詩樓、烷箋亭、濯錦樓。光緒二十四年(1898年),新建五雲山館、泉香榭、流杯池。光緒二十九年,又建清元要室,並繪薛濤像,刻石立於室內。建國後,培修了薛濤井和樓台亭閣,並新塑了薛濤像,陳列了有關薛濤的文物資料。