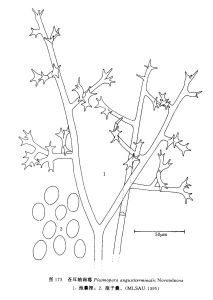

形態特徵

蒼耳軸霜霉

蒼耳軸霜霉中國分布

蒼耳XanthiumstrumariumL.:吉林圖門(MLSAU1379),公主嶺(MLSAU2460)、琿春(MLSAU2484);黑龍江哈爾濱(MLSAU1395);江蘇(MLSAU2382);新疆塔城(MLSAU2383)。據李有志(1987),還分布於陝西省。世界分布

中國、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、美國、哈薩克斯坦、俄羅斯。討論

蒼耳屬於菊科向日葵族。1963年蘇聯Novotelnova將它上面寄生的菌從原Plasmoparahalstedii(Farlow)Berlese&deToni中分出來成立為獨立的種。菊科是霜黴菌寄生最多的一個科,已知霜霉科中的5個屬,在菊科植物中都有它們的寄主。據Palti&Kenneth(1981)統計,菊科植物有39屬被Bremia寄生,33屬被Plasmopara寄生,5屬被Basidiophora寄生,4屬被Peronospora寄生。當然這些數字中包括了能被一屬以上的霜霉寄生的菊科屬。

長期以來對於菊科植物上寄生的霜黴菌的分類與命名有較大的意見分歧與變動。1883年Farlow將Halsted在菊科澤蘭族植物EupatoriumpurpureumL.上採集的一種霜霉,命名為PeronosporahalstediiFarlow.繼後又被轉屬組合成Plasmoparahalstedii(Farlow)Berlese&deToni。1907年Wilson根據孢子囊的萌發特性又將它移至Rhysotheca屬。隨著研究的進展它的寄主不斷增添。據Sawada(1919a)記載Plasmoparahalstedii的寄主有菊科植物的澤蘭族(Eupatorieae),向日葵族(Heliantheae)和紫菀族(Astereae)的10屬20多種。以後它的寄主逐年還有增加,現約有菊科植物的80多種,分布在9族30餘屬。

早在1913年Stevens就提出,菊科植物上的這種菌應分為幾個不同的種。1919年Sawada在我國台灣省描述了寄生於斑鳩菊族鹹蝦花VernoniachinensisLess上的Plasmoparavernoniae-chinensisSawada。1941年,羅馬尼亞Savulescu描述了寄生於菊苣族鴉蔥屬Scorzonera上的P.megaspemaSavulescu及婆羅門參屬Tragopogon上的P.sphaerospermaSavulescu。以後又陸續有人報導了菊科植物上Plasmopara的新種類。前蘇聯Novotelnova從60年代起,廣泛地比較研究了寄生於菊科6族16屬植物上Plasmopara的形態,還進行了一些接種試驗。她認為,原來的P.halstedii(Farlow)Berlese&deToni不是一個單一的種,而是一個異型群,她分出了一些種,每個種的寄主都沒有跨出寄主“族”的範圍。她把原命名的P.halstedii的寄主限在澤蘭族。

菊科是植物界的一個大家族,在它上面寄生的Plasmopara種類是很多的,而且形態上確有明顯的差別,將Plasmoparahalstedii(Farlow)Berlese&deToni這樣一個包含有不同寄主族和屬的“大種”分開是合理的,也是必要的。因此我們贊同Novotelnova的命名。當然,在這方面,意見並不是完全一致的。例如Constantinescu&Negrean1983年記錄羅馬尼亞的霜霉時,仍然將蒼耳Xant-hiumstrumariumL.等記載為P.halstedii的寄主。