摔跤

蒙古式摔跤

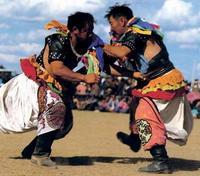

蒙古式摔跤蒙古族的傳統體育活動。摔跤手為搏克·巴依勒德呼。早在十三世紀時已經盛行於北方草原。既是體育活動,也是一種娛樂活動。所屬在祭敖包和那達慕大會時進行。近代方誌記云:“肇自古昔,為蒙古最嗜之遊戲,今則盛行於北蒙古,若逢鄂爾博祭日,則必舉行此技,角者著皮革之單衣,跨長靴,東西各一人,登場而斗,以推倒對方為勝。族長及王公臨而觀之,授勝者以獎品,平時則其部之少年,集二、三人而行之。”這說明蒙古人不但在那達慕和祭敖包時進行,而且在平時也三五相聚,搏擊為樂。

蒙古族人民喜歡博克運動由來已久。遠在部落聯盟時期,摔跤就和賽馬、射箭一齊被作為民主選舉部落首領的條件,只有這“三項競技”的超群者,才具有作首領的資格。及至元代,雖然改革舊制,遵用漢法,但蒙古民族尚武的精神和習俗卻一直流傳,延續下來。當時,宮廷主要娛樂內容之一說是摔跤,每逢喜慶宴會,都有摔跤表演助興,而且對優勝者常常賞以重金為犒酬,甚至因摔跤出名而升官晉級的也不乏其人。在今天,摔跤仍然是那達幕大會上最受歡迎的競賽項目。蒙古式摔跤是站著摔,不許抱腿或跪摔,不限時間,不限體重,一上場雙方互相抓握,以一方倒地(膝蓋以上任何部位著地都算倒地)為勝敗的標準。

歷史沿革

蒙古摔跤在歷史上有記載大約是在十三世紀。其時,所流行的摔跤形式與後來的蒙古式摔跤沒有什麼不同,當時盛行的是所謂的自由式摔跤。這種摔跤方式規定臥倒仍可以相搏,使對方雙肩著地才算贏家。因此,為達到這個目的,參賽者可以用各種手段去制服對方,發生傷殘和死亡的事故也是常有的事情。

近年來,經過改革,古老的蒙古式摔跤,以其音譯—搏克馳名中外。在重大的那達慕大會上,都設有女子搏克比賽。她是那達慕體壇上一支嬌艷的奇葩,倍受國內外賓客睛睞。女子搏克獨具魅力的觀賞價值,為那達慕大會紡織了一束五色的彩環。

改革後的搏克運動,常以單獨項目構成比賽,這種比賽不僅設有個人冠軍賽,還設有團體賽,表演賽和安慰賽等內容,從而為古老的蒙古式摔跤,注入了無限的生命力。由此,搏克登上了全國比賽的殿堂。

風格特點

蒙古式摔跤具有獨特的民族風格。摔跤比賽時,身穿銅釘牛皮坎肩“昭達格”,頭纏紅、黃、藍三色頭巾,腳蹬蒙古花皮靴,腰扎花皮帶,下身穿套褲,脖子上掛著五彩飄帶。出場時,雙方摔跤手揮舞雙臂,然後互相搏鬥。蒙古式摔跤不分等級,採取淘汰的方式,決賽出冠軍手、亞軍手和第三名,分別授予榮譽稱號和獎品。

摔跤參加人數不限,但須成偶數,少則二至四人,多則一千餘人,比賽勝負採取單淘汰法,蒙古族有許多的摔跤技巧,可以捉、拉、扯、推、壓等十三個基本技巧演變出一百多個動作,可以抓住摔跤衣、腰帶、褲帶,但不許抱腿,不準打臉,不準突然從後背把人拉倒,觸及眼睛和耳朵,不許拉頭髮,踢肚子或膝部以上的任何部位。

在摔跤開始的時候,摔跤手要著摔跤服,上身穿牛皮或帆布製成的緊身短袖背心,上面釘有數行銅釘和銀釘,背面有圓形眼鏡或“吉祥”之類字樣。蒙古語稱昭達格。下身穿一條繡有各種動物和花卉圖案的肥大套褲,用十五六尺長的白綢子和各色綢料做成,腰間系紅、藍、黃三色綢子做的短裙,蒙古語稱希力布格,腰上還扎有花皮帶,庫掏錢面雙膝部為繡有別致的圖案。有孔雀羽形、火形等吉祥圖案。腳登蒙古靴和馬靴,頭纏紅、藍、黃三色頭巾,脖子上掛著五彩飄帶。

蒙古族的摔跤,既不同於中國式摔跤,也不同於日本的相撲。它在規則、方法、服裝、場地等方面都有自己的特點。蒙古式摔跤一上來就互相抓握,膝蓋以上任何部位著地都為失敗。摔跤人數是八、十六、三十二、六十四、一百二十八、二百五十六等雙數,總數不能出現奇數。報名不分民族,不分地區,不限體重。安排對手由德高望重的栽判員負責,不徵求摔跤手的意見。比賽實行單淘汰制,即每輪淘汰半數。

摔跤手的服裝比較講究,下身穿肥大的白褲子,外面再套一條繡有各種動物和花卉圖案的套褲,上衣是用香牛皮製做,上邊釘滿銀行或銅釘,後背中間有圓形鏡或“吉祥”之類的字,腰間系有紅、藍、黃三色綢子做的圍裙,腳登蒙古靴或馬靴。名跤手脖子上佩戴著五顏六色的布條項圈—江嘎,看上去煞是威風。它是在一定級別的比賽中獲得優勝的象徵。

比賽場地簡單,只要有一片草坪或鬆軟空地,觀眾席地圍坐,摔跤手就可以在中間進行比賽了。比賽前,雙方都有高唱挑戰歌,以肋聲勢,唱三遍後,雙方摔跤手跳躍而出,做著雄鷹展翅的舞姿進入會場。

比賽開始,摔跤的雙方互相致意和向觀眾敬禮後,開始較量。頃刻間,爭鬥相撲,盤旋相持,腿膝相擊。蒙古式摔跤以巧取勝,一跤定勝負,只要身體有一處著地就算輸了。但不能抱腿,不準反關節動作,不準扯褲子。蒙古摔跤大體分踢、絆、纏、挑、勾等三十餘種、三百多個動作。凡取勝者,到裁判台雙手捧出事先準備好的果子、奶食等,然後邊跑邊撒在圍觀人群中,讓大家分享他的“勝利果實”。

射箭

射箭:射箭是同摔跤一樣,也是一項有悠久歷史的古老民族體育運動。蒙古族射箭是極富民族特色的。它的射程只有15米或20米,使用的箭靶是“氈牌靶”,共設3個靶位,第一靶是一個約一立方尺的彩色布袋,掛在2米高的木架上,第二、三靶都是白布袋,一個約一立方尺大小,另一個為一等邊三角形。三個布袋裡都裝著棉花。第一、二靶在射手左側,第三靶在射手右側,各靶位之間距離2.5米。三個靶位分別立在一條寬約4米、深0.67米、長85米的跑道兩旁。比賽時,身著緊身彩袍的射手策馬跑來,在疾馳的馬背上抽弓搭箭,瞄準箭靶。靶的中心是活的,箭只要一射中中心,靶就會掉下來。這是所謂的騎射。

蒙古族射箭還有一種比賽方法叫靜箭。就是射堆在地上的目標,目標是用許多皮筋製成的小目標堆起來的,呈下寬上尖的塔形。一箭射中底部,塔形目標全部倒塌,即為優勝。在內蒙古草原上,射箭不僅在男子間廣泛開展,它也是姑娘們喜愛的一項運動,優秀的女射手在蒙古族人民中並不少見。

在蒙古族有著悠久的歷史,13世紀成吉思汗統一蒙古諸部落後,射箭活動得到迅速發展,騎射技藝聞名於世。成吉思汗手下的大將“者別”(蒙語為箭的意思)就是一個著名的射箭能手。據《元史?列傳》記載:者別“猿臂善射,挽弓二百強。”

古代,蒙古族射箭使用的是牛角弓、皮筋弦、木製箭,射程只有一二十米遠。箭靶是用5種不同顏色塗成的“氈片靶”,靶中心是活的,箭射到中心就會掉下來,還有一種比賽是不設箭靶,從幾十米遠處射擊地面上的目標,目標是堆砌起來的實物,呈塔形,射中目標為勝。比賽分靜射和騎射兩種。通常規定,每個參賽者射擊4箭,分3輪射完,以中靶次數多少評定勝負。比賽時射手身穿彩袍,腳蹬馬靴。靜射比賽,裁判員下令後眾射手盤弓搭箭,一齊射向靶心,凡是射中的,靶心自行脫落,觀者一片喝彩。

相比而言,騎射更受蒙古族人民所喜愛,騎射在遼、金、元統治時期就十分盛行。每逢重大節日便舉行各種騎射活動。據史料記載,遼有“射兔”活動,金有“射柳”活動;到了元代,則以騎射立國,將弓矢作為戰爭的主要武器。

大型的騎射比賽參加者多達數百人,比賽跑道為4米寬、85米長、0.66米深的一條溝,共設3個靶位,靶位與靶位之間相距25米,第一靶是在2米高的木垛上掛一個約1尺見方的彩色布袋,3個布袋裡邊裝的都是棉花,第一、二靶位在射手的左側,第三靶位在射手的右側,比賽規則規定1馬3箭,即每人每輪射3支箭,共射9支箭,不分男女老少,凡參賽都要自備馬匹弓箭,弓箭的式樣,拉力和箭的重量、長度不限。比賽時背上弓,把3支箭插在背後箭袋裡,騎馬到騎馬線;裁判員發令後,開始起跑,同時取弓抽箭,搭箭發射擊。每輪跑完全程沒射完3箭者,被認為最不光彩。

賽馬

那達慕賽馬

那達慕賽馬賽馬:賽馬也是蒙古族人民喜愛的一項傳統體育運動。它和摔跤、射箭一起被稱為草原“男子三項競技”。也稱做“男兒三藝”是每年那達幕盛會不可缺少的項目之一。

自古以來,蒙古族人民就對馬有一種特殊的感情。草原上有這樣的諺語:“蒙古人夸馬,木匠人夸鋸”,“要看小伙子本領如何,先看他騎的馬”。是否精騎善射,也成為鑑別一個優秀牧民的標準。而賽馬,不僅是每年那達幕大會上的一項體育比賽,也是日常放牧和生活中的一個遊戲,往往興之所至,豪放的蒙古人就會策馬揚鞭,比比誰的馬兒好,比比誰的騎術高。

蒙古族自古生活在北方遼闊的草原上,“以車馬為家”常年逐水草遷徙。自然環境的嚴酷,要求他們必須具備強壯的體魄、堅強的毅力以及高坦的技藝,才能適應遊牧 生產和生活的需要,因此蒙古民族歷來就重視和酷愛體育競技。據《夷俗記·教戰》載,“胡兒五、六歲時,即教之以乘馬......稍長則教之以蟠鞍超乘,彎弧鳴鋪,又教之以上馬則追狐逐兔,下馬則控拳擎張,少而習焉,長而精焉,不見異物而遷焉”。他們從日常的生產、生活中提煉出遠於增長體力和提高技能的項目,這就是被稱為男兒三技的賽馬、搏跤和射箭運動。

蒙古汗國時期,成吉思汗等統治者鑒於政治、軍事的需要,極力推崇騎術,賽馬之風在軍隊和上層社會中十分盛行。至元代,馬上運動與兵役制結合,形成了當時的一項制度。每當舉行“忽里勒台”(大型集會)時,除了和陡法規、任免官員、獎懲以外,還將賽馬作為大會的活動內容。十三世紀義大利旅行家馬可·波羅曾記載蒙古人賽馬的場面。明代,蒙元王室退居漠北,仍然力倡騎射,賽馬仍是最熱烈的活動之一。

蒙古族的賽馬的方式多種多樣,一般有走馬、跑馬、顛馬3種。走馬,主要比賽馬跑時的穩健、快速、美觀;跑馬,主要比賽速度和耐力,在規定賽程中先到達終點者為勝。

蒙古族的體育娛樂大會謂之那達慕,參加賽馬者自願報名,不受年齡性別限制,少則幾十人,多則數百人,是人們最喜愛的活動之一。賽馬比賽距離不等,由古時的20、30、40公里逐漸縮短為3000米、5000米、10000米等短程賽,比賽時為減輕馬的負荷量,大都不備馬鞍,參賽者不穿靴襪,只著華麗的彩衣,頭束飄帶,路馬揚鞭,奮力爭先,煞是威風、壯觀。

參賽的馬匹不分品種,分組抽籤,分道比賽,按時間多少錄取名次。比賽中,參加者只準一人一馬,沒有特殊情況不準換馬,比賽分直線跑道和圓場跑道進行,不準用馬鞭帛打他人的馬匹;若運動員中途落馬,允許上馬繼續比賽。規則要求起跑後100米內不準在里圈跑,過100米壓過10米後方可時里圈。否則為犯規。勝利者、取得名次的馬匹,在那達慕大會上集中在主席台前依次排好,由優秀的民族歌手高聲朗誦“賽馬詩”。贊馬詩的內容豐富多彩,如描述馬匹的雄駿,介紹騎手的事跡,形容比賽的特點,宣告比賽的名次等,獲得第一名十分惹人注目,在其馬頭上、馬身上撒奶酒或鮮奶以示慶賀。