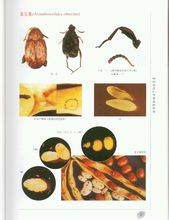

外形特徵

幼蟲

菜豆象幼蟲的l齡幼蟲體長約0.8mm,寬約0.3mm。中胸及後胸最寬,向腹部漸細。頭的兩側各有1個小眼,位於上顎和觸角之間。觸角1節。前胸盾呈“X”或“H”形,上面著生齒突。第8、9腹節背板具卵圓形的骨化板。足由2節組成。老熟幼蟲體長2.4~3.5mm,寬1.6~2.3mm。體粗壯,彎曲呈“C”形;足退化。上唇具剛毛10根,其中8根位於近外緣,排成弧形,其餘2根位於基部兩側。無前胸盾,第8、9腹節背板無骨化板。

菜豆象

菜豆象身體肥胖粗壯,背方強烈隆起,向腹方呈C形彎曲,胸足退

化。新鮮的蟲體呈乳白色,除頭部外體壁極少骨化。頭深深縮入前胸、呈長卵圓形,光滑少毛。每側具單眼1枚,著生於近上顎及額縫交接處。觸角由1節組成,端部有圓錐形的感覺器和剛毛。上唇半圓形,密布小刺毛;前半部膜質,在膜質區有8根粗而尖的剛毛,其中6根靠近前緣排成弧形,2根位於中央稍後;後半部骨化,呈橫橢圓形,每側有1根粗而尖的剛毛,每根剛毛的內側稍後各有1個感覺器。上內唇膜質,中央有2對粗短內彎的剛毛,剛毛兩側各有一群較短的側剛毛。唇基寬於上唇,呈弓曲的橫帶狀,前緣前凹而後緣後凸,近後緣有一條橫形狹長的骨化板,骨化板的兩端顯著膨大,每側有1根剛毛,剛毛內側各有1個感覺器。上顎骨化強,形短而厚,端緣圓,切緣呈鑿狀,缺顎臼。下顎軸節小而簡單,略呈半圓形,上面不著生剛毛;莖節發達,其端部的膜質區著生5~6根長剛毛,基部的骨化區看生2根長剛毛;負顎須節發達,上面多有10餘根剛毛;內顎葉終止於5根截形的葉狀剛毛沿端緣排列成梳齒狀;下顎須1節,頂端有多數毛狀感覺器。下唇略呈三角形,兩側凹人。後緣後凸,由-(或稱前-)和亞-(或稱後-)組成。下唇須缺如。具有一盾形的骨板,或稱下唇板。下唇板的前方二分裂,前伸的兩側臂在末端相遇,包圍在兩側臂之間的為一水滴狀的膜質區。兩側臀的基部和端部各有剛毛1根,在下唇板後半部兩側的膜質區,每側還有長剛毛1對。亞-橫長,亞-骨片完整,呈狹長弓曲的帶狀,在亞-骨片近端緣有1對短的中側剛毛。足退化,分節不明顯,由4節組成,極少骨化,末節呈乳頭仇腹部膜質。氣門環形,位於第1~8腹節的上側片上。第1~8腹節各有2條褶。第9節小。第10節微小,呈乳頭狀。

成蟲

菜豆象

菜豆象菜豆象成蟲體長2~4mm。頭、前胸及鞘翅黑色,密披黃色毛,背面暗灰色,與常見的幾種豆象有明顯區別。腹部及臀板為桔紅色,密披白色毛,雜以黃色毛。頭部長而寬,密布刻點,額中線光滑無刻點。觸角11節,基部4節及第11節為桔紅色,其餘為黑色,基部4節為絲狀,第5~10節為鋸齒狀,末節

呈桃形,端部尖細。前胸背板圓錐形。後足腿節腹面近端有3個齒,1個為長而尖的大齒,其後為2個小齒,大齒長度約為2個小齒的兩倍。經解剖,雄性外生殖器陽莖較長,外陽莖瓣端部鈍尖,兩側凹入,兩側葉頂端膨大,內陽莖前端有兩縱向微刺區,囊區色深。

基本內容

菜豆象 學名 Acanthoscelides obtectus (Say)

異名 Bruchus breweri Crotch, 1867;B. irresecius Fabraeus,1839;B. obtectus Say, 1831;B. subellipticus Wollaston, 1854

英文名 bean weevil;common bean bruchid

分類地位 鞘翅目Coleoptera,豆象科Bruchidae,菜豆象屬Acanthoscelides

【分 布】

國外:緬甸、阿富汗、土耳其、賽普勒斯、朝鮮、日本、烏干達、剛果、安哥拉、蒲隆地、奈及利亞、肯亞、衣索比亞;美國、墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞、宏都拉斯、古巴、尼加拉瓜、阿根廷、秘魯;英國、奧地利、比利時、義大利、葡萄牙、法國、瑞士、南斯拉夫、匈牙利、德國、希臘、荷蘭、西班牙、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波蘭、前蘇聯;澳大利亞、紐西蘭、斐濟。

國內:吉林。

【危害情況】此蟲為多種菜豆和其它豆類的重要害蟲。菜豆象在田間豆莢上,在倉內乾豆上都能產卵為害,但在野外,只在成熟的乾豆莢的裂縫內產卵。被害豆粒可有數條幼蟲危害,而無食用價值。在墨西哥和中美,豆類儲藏期造成的重量損失為35%。

【形態特徵】

1、成蟲 體長2~4.5mm,近長橢圓形。頭、胸黑色,被灰黃色茸毛。觸角鋸齒狀,1~4節和末節桔紅色,其餘褐至黑色。鞘翅黑色,端緣紅褐色,被灰黃或金黃色毛,其亞基部、中部及端部散生呈方形和無毛的黑斑。後足腿節內側近端部有一長齒及兩較小的齒。雄蟲外生殖器:陽基側突基 1/5癒合,內陽莖骨化刺由端部至基部方向逐漸增大變稀。雌蟲第八背板呈狹梯形,基緣深凹,端部疏生少量剛毛,從背板基部兩側角向端緣方向有兩條近平行的骨化條紋,第八腹板呈“Y”形。

2、 卵 淡白色,長橢圓形,0.55~0.8mm。幼蟲:1齡0.52~0.8mm長,單眼1對,位於上顎和觸角之間,觸角1節;前胸背板“H”或“X”形。老熟幼蟲4-4.5mm。肥胖,C型。上唇前緣有8根剛毛及短而細的刺突,下唇亞頦有一黃褐色窄骨化板。

3、 蛹 長3.2~5mm,橢圓形,淡黃色。

【寄主植物】主要危害菜豆屬的植物,也危害豇豆、兵豆、鷹咀豆、木豆、蠶豆和豌豆等,具體種類如下:菜豆Phaseolus vulgaris L.、金甲豆 P. lunatus L.、豇豆Vigna unguiculate (Linn.)、綠豆V. rabiata (Linn.)、赤小豆V. umbellate (Thunb.)、鷹咀豆Cicer arietinum L.、蠶豆Vicia faba L.、豌豆Pisum sativum L.、Voandzeia subterranea。

【危害情況】此蟲為多種菜豆和其它豆類的重要害蟲。菜豆象在田間豆莢上,在倉內乾豆上都能產卵為害,但在野外,只在成熟的乾豆莢的裂縫內產卵。被害豆粒可有數條幼蟲危害,而無食用價值。在墨西哥和中美,豆類儲藏期造成的重量損失為35%。

【生物學】平均溫度15℃以上,越冬幼蟲開始化蛹,羽化為成蟲。成蟲羽化後幾分鐘或幾小時便可交配。在畹町室內自然條件下每年發生7代。產卵期夏天為 5天,冬天為39天。初夏成蟲可從倉庫飛出,在田間取食花蜜。卵產在乾豆莢的裂縫裡,在倉內產卵在豆粒間。田間取食的成蟲比倉內不取食的成蟲產卵多。卵幾天后孵化為幼蟲。咬破種皮進入種子內。老熟幼蟲食去種子內部至外皮。並蛀一羽化孔。成蟲羽化後在豆內靜止1~3天,以頭和前足頂開羽化孔而爬出。在75%R.H. 、26℃時,卵期8.4天,幼蟲期18.6天,蛹期9天。 傳播途徑

危害豆粒通過貿易或引種進行傳播。卵、幼蟲、蛹和成蟲都可被攜帶。

【檢疫與防治】

過篩:篩下物里尋找蟲卵,一齡幼蟲或成蟲。

染色檢驗:50g樣品→銅網或紗布→1%KI或2%碘灑,2分鐘→0.5%NaOH,0.5~1分鐘→水洗→挑出表面有褐色到深褐色點的豆粒→鏡檢.或:50g樣品→銅網→30℃水1分鐘→酸性品紅2分鐘→水洗→豆粒表面有粉紅色小點為有蟲粒。油脂浸潤檢驗:50g樣品→盤內鋪薄層,1g豆+1~1.5ml油(橄欖油,機械油)30分鐘→目檢,蛀入處為褐點,蟲道呈現透明狀。防治方法

熏蒸:氣溫20~30℃時,磷化鋁:9克/M3,時間48小時。

加熱:少量豆類可用高溫處理50℃,2小時;55℃,1小時,60℃,20分鐘。

草木灰拌種:草木灰∶豆重量比為1∶2。

花生油拌種:每公斤豆5ml花生油拌勻可保護豆粒。

生活環境

延邊地區田間生態條件完全適合菜豆象生長發育,特別是沿江一帶具有更適合的溫、濕度條件。根據試驗觀察結果,在罩籠田間菜豆象大部分可從產卵發育到老熟幼蟲或蛹,少部分可以羽化出成蟲,然後隨豆粒收穫進入室內倉貯進行繁殖。它以老熟幼蟲或蛹在倉內越冬,不能在田間越冬。因菜豆象卵無粘性,很少把卵產於開裂豆莢內或外部皺褶處。主要是成蟲用口器在成熟或近成熟的豆莢內腹線上咬一狹縫或小孔,然後將產卵器伸入縫內產卵,可以減少卵的損失率。在調查中常發現成蟲停留在豆莢內腹線處不動的原因。也有在外腹線上咬孔的,但無咬透的。豆莢內的卵經過15~20天后開始孵化,剛孵化的幼蟲胸足發達,四處爬行以尋找蛀入處。

寄主對象

菜豆象主要寄主於:大萊豆、白皮菜豆、紫皮菜豆、小白芸豆、中白芸豆、大白芸豆、大理花芸豆、深紅芸豆、淡紅芸豆、黑花豇豆、小黑花豇豆、黃花豇豆、眉豆、金甲豆、雪白扁豆、紅扁豆、綠豆等,對其造成危害。

為害特點

菜豆象是多種菜豆和其他豆類的重要害蟲,幼蟲在豆粒內蛀食,對儲藏的食用豆類造成嚴重危害。一旦傳入,將對中國豆類生產帶來重大損失,也給豆類出口產生嚴重影響。中國將其列為對外檢疫昆蟲類危害性害蟲,嚴防該蟲傳入。

檢測方法

過篩檢查種子看有無成蟲和卵,注意豆粒上是否有成蟲的羽化孔或幼蟲蛀入孔。成蟲產的卵並不黏附在豆粒表面,必須在樣品的篩出物中仔細尋找。

由卵內孵出的1齡幼蟲必須經過一個四處爬行尋找適合蛀人點的階段。幼蟲蛀人種子後,種皮上留下一個裸露的直徑約O.13~0.24mm的圓形蛀孔,孔口被豆子的碎屑堵塞。幼蟲老熟化蛹時,貼近蛹室的種皮呈半透明的“小窗”狀,成蟲羽化後打開“小窗”,在種皮上留下一個近圓形的直徑為1.5~2.4mm的羽化孔。羽化孔大,容易發現;幼蟲蛀入孔很小,不易發現,豆粒上若沒有成蟲羽化孔極易造成漏檢。

若被害的種子為褐色、紅色或其他深色,暗色背景為發現幼蟲蛀人孔提供了一個有利的條件,不宜進行染色檢驗。若被害種子為白色或接近白色,可用染色法迅速將蛀入孔染成紅色。採用的染色方法如下:將樣品放人l%碘化鉀溶液或2%碘酒溶液中,使種子全部沉浸在染色液內,並輕輕晃動,使豆粒表面與染色液充分接觸。2min後,將樣品取出放在0.5%氫氧化鈉或氫氧化鉀液內固定lmin,然後用清水漂洗0.5min。以上方法使幼蟲蛀入孔顯褐色至深褐色。另外,也可以將酸性品紅0.5g,冰醋酸50ml及蒸餾水950ml混合,配製成酸性品紅染色液。將樣品充分浸泡2min,然後用自來水漂洗0.5min。上述方法可將幼蟲蛀入孔染成粉紅色,清晰可辨。有條件的話,也可借x光機檢查豆粒內的幼蟲或蛹。

在田間,菜豆象不在未成熟的綠莢上產卵,只侵染成熟的豆莢(此時莢皮多少已變得乾燥)。雌蟲將卵產於開裂莢的種子上,或將莢壁做切口,卵產於莢內。通過一個切口可產卵幾粒至20粒。因此,田間調查要在寄主種子趨於成熟時進行,用掃網法捕獲成蟲,或檢查帶卵的豆莢。

菜豆象的卵與多數其他倉儲豆象不同之處在於不黏附在種皮上,而且形狀近短圓筒狀而非扁平狀。卵長0.55~0.80mm,寬0.19~0.36mm,平均長為寬的2.5倍,比較容易區分。

幼蟲區別常見的多種倉儲豆象在於下唇的亞頦骨片完整,呈弧形狹帶狀;前頦骨片的兩個側臂在端部相接。

成蟲通過觸角的顏色、後足腿節腹面近端部3個齒(少數個體有4個齒)及雄蟲外生殖器的形態進行鑑定。在國內進行調查,如發現為害食用豆類而後足腿節有3個端前齒的豆象,基本上司斷定就是這一種。因為三齒豆象屬儘管有150來種,但均起源於美洲,只有菜豆象和紫穗槐豆象已隨著貿易和引種渠道傳人我國。

控制方法

菜豆象的檢疫和監測,加強邊境口岸的檢疫和處理,加強中緬邊境區域內的蟲情監測,一旦發現就徹底撲滅,以免進行傳播。

1、大批量的豆類帶有菜豆象。可採用磷化氫熏蒸防除。當氣溫在15℃以上時,保持熏蒸場所內磷化氫的平均濃度不低於1ml/L,處理72小時能100%殺死各蟲態。

2、旅檢和郵檢中發現少量豆種帶蟲時可採用高溫60℃處理20分鐘、55℃處理60分鐘、低溫-15℃處理180分鐘能100%殺死各蟲態。

3、少量豆種的貯藏可採用乾河沙和草木灰壓蓋、草本灰拌種、植物油拌種等方法進行防蟲。

4、用惰性粉和草木灰拌種也可以有效地殺滅此蟲。用硅藻土、皂土、高嶺土及滑石進行比較試驗,證明硅藻土效果最好。

5、用黑胡椒2.6g拌入1000g豆內,經4個月儲藏可減少侵染78%;若黑胡椒用量增加到11.1g,可減少侵染97.9%。

6、田間噴灑,國外曾使用1605或甲基1605(20g/hm2)、敵百蟲、殺螟松等。當豆莢開始成熟時用第1次藥,l周后再噴第2次。

7、倉內儲存期間可用蟲蟎磷(安得利),濃度為8mg/kg,保護期為半年以上;或馬拉硫磷15mg/kg,保護期為4個月以上。

8、用溴甲烷35g/m3熏蒸48h;用二硫化碳200~300g/m3或氯化苦25~30g/m3或氫氰酸30~50g/m3處理24~48h,可全部殺滅各蟲態。