簡介

陳家洞石窟

陳家洞石窟 唐塔

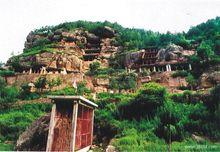

唐塔陳家洞又名龍眼山石窟,深居關山峽谷,南依雲台,北接佛崖,峽外與寧夏固原縣胭脂峽景區相連。開創於北魏晚期,是利用天然崖坎,以石條、土坯砌牆建洞而成。窟群分布在長100米、高60米的崖壁上,現有洞窟9座,清代及民國時期的石碑6通,金代“天德四年”和“泰和年”題記兩處。在河床北岸有北魏摩崖造像三尊,唐代殘塔一座。三尊造像雕於高5.5米、寬5米、長5米許的青灰色砂岩巨石之上。這塊巨石兩側凹凸不平,呈斜坡狀,東側平正。古代匠師巧妙地在這塊天然石塊平正的一面雕成三尊高5米許的巨型造像。三佛均為立式,中間佛高5.1米,施無畏與願印,右側佛高4.9米,左側佛高4.7米,均施無畏印。三佛均作高肉髻,面相方圓,雙目微睜,笑態可掬。身著通肩袈游裟,胸前結帶,外露僧祗支。大衣前擺垂於腹下,衣袖寬大拖於腿下,衣紋呈弧形階梯狀。下著密折長裙,赤足立於蓮台之上,分別為迦葉佛、釋迦牟尼和彌勒佛。在三佛的背光外,雕有小坐佛13尊,背部均為尖拱形背光,結跏趺坐於蓮台上。在大佛左側右壁上,有“泰和年四月二十一日梁石記至”題記一處。這三尊巨佛雖經千百年風雨侵蝕,但仍保存完好,堪稱北魏石刻藝術中的珍品。唐代磚塔建於長10.7米、寬6米、高4.1米的龜形巨石之上。為唐代的七級玲瓏寶塔,與三巨佛相為映襯,現殘存四層半,具有鮮明的盛唐造塔風格。塔為空心樓閣式,塔底呈平面六角形,系磚木結構(其中木構件已朽無存)。現存四層半,殘高約8米,外徑5米,內徑2.8米,壁厚0.7米。塔的每層出檐較淺,各角均有簡單的仿木裝飾,每面正中檐下有一朵仿木斗拱,呈六角形角錐體,從其風格來看,磚塔應為唐僖宗文德年間所建。

傳說

傳說這裡本來沒有洞峽,也沒有龍眼山,只一山高聳。相傳,在東晉泰和年間(366_370),兩山崩開,閃出石佛大像3尊。據清康熙十一年(1672)立的《重修龍眼山寺碑記》載:“……若稽古,晉泰和年間突出三尊石佛,妙相莊嚴,挺立於礅岩波浪之中……至唐僖宗文德時雷轟電掣,朗見神龍天矯、飛吼,開豁眼眸,霞光照徹叢林,故當日土人記瑞乃呼名為龍眼山。”清乾隆三十三年(1768)立的《重修龍眼山碑序》也載:“吾郡有龍眼山……石佛出現,老幼驚奇,迨至唐時,蛟龍騰天……。”

按此傳說,在晉泰和年前後就開闢了陳家洞石窟。這僅僅是個傳說。現存最早的是摩崖三立佛,雕於北魏晚期,也就是說至晚在北魏晚期這裡已開始建窟。

摩崖三身石雕立佛每身高5米左右,是本石窟的主體。均作施無畏與願印,高肉髻,面相清癯,微帶笑意,頸長,兩肩窄,軀體修長,披肩大衣下垂,胸前結帶,衣紋呈有規律的波浪形,赤足立於蓮花形台基上,為北魏晚期造像。

在三佛像的佛影光圈裡,又雕有l3個小坐佛,蓮台基高o.3 米左右。眾小佛雙手微攏,笑態可掬,和藹可親,表現出宗教的世俗化特徵。這種造像形式,在莊浪地區眾多石窟中是僅有的。

三大佛像雖然經風雨侵蝕,仍保存完好,栩栩如生,只中間一佛少一耳。傳說佛祖趕一群石羊去堵石門口的洪水,路上被樵夫譏笑,佛祖生氣,撕下自己的一隻耳朵,施展法力,終於堵住了洪水。現在在石門口的山上塑有耳朵寺,四季香火不斷,以紀念這一佛傳故事。 另外,石窟附近有一殘塔,位於峽谷中一大石台上。殘高8米.為六角仿木結構,現僅剩四層半。建塔翻譯佛經,從此山場更興盛。

歷史及現狀

陳家洞石窟自北魏創修以來,宋、元、明、清諸代均有修葺。清初以前建有三清宮、大雄寺、玉皇閣、玄帝殿、觀音洞、聖母祠、韋馱庵等。清同治年間遭兵燹毀。清光緒中葉後,又曾幾度修葺,但終未恢復原貌。

2006年05月25日,雲崖寺和陳家洞石窟作為南北朝至元時期文物,被國務院批准列入第六批全國重點文物保護單位名單。這幾年,當地民眾自發建起了大佛殿、三聖殿、關帝君廟和子孫宮等,面貌已大為改觀。每年的農曆四月初八,相傳為佛祖誕生日,附近的村社都要在陳家洞隆重設祭。