介紹

花椒麻素

花椒麻素花椒麻素

花椒是產於中國的特殊香辛料,花椒麻素主要來源於芸香科植物花椒(ZanthoxylumbungeanumMaxim)的乾燥果皮,它不僅廣泛用於帶有麻辣味的川菜,而且在整個東南亞菜系中也很常見。國際上,花椒被叫做“四川辣椒”,成為亞洲烹飪的特有調料。

主要成分

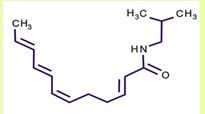

花椒麻素中主要含有α-sanshool、α-山椒素、β-sanshool、β-山椒素、γ-sanshoo、α-sanshoamide、α-山椒醯胺等多種醯胺類成分。

性質

花椒麻素大多是鏈狀不飽和脂肪醯胺,為白色結晶體。熔點119~120℃(105℃軟化)。溶於熱乙醇、苯,微溶於水,不溶於石油醚。

麻味機理

“九葉青”花椒

“九葉青”花椒“九葉青”花椒

花椒呈味的基團是醯胺基團,呈味的原因可能是:醯胺基上氮原子的孤對電子在3個原子上是不定域的,因此,它不容易與其它原子形成普通共價鍵。又因氨基氮上連了一個脂烴基RCH2-,脂烴基對氨基氮產生斥電子效應(RCH2→NH-),使氮原子上的電子云密度增大;其次醯胺基中的C=O鍵與脂肪鏈上的C=C鍵形成共軛,使電子云向氧原子方向移動,使整個基團電子云密度增高,與質子結合力強,因此,刺激舌黏膜及觸覺神經而產生強烈的麻味。

萃取

將合格的花椒經低溫技術處理後,再採用超臨界CO2萃取、經分離技術加工而成。

主要用在食品添加劑、外用藥品、化妝品等方面。

麻辣可治慢性病

倫敦學院大學認知神經科學中心研究員羽倉信宏(音譯)指出,神經科學家已利用薄荷醇和紅辣椒幫助他們了解人體如何感覺疼痛和溫度,而麻辣將有助於他們了解觸摸之謎。他說,花椒有選擇地激發了特定神經纖維,這有助於人們了解“感覺”的最小單元是什麼,可以幫助人們了解什麼纖維可以導致怎樣的“感覺”。

此外,他表示,很多慢性疾病都帶有麻刺感的症狀,但科學家始終未能很好地了解到底麻刺感哪兒來的。羽倉說,希望對花椒的研究可以幫助今後科學家能更好地弄清楚大腦如何處理這些感覺信號,乃至找到減緩麻刺感的方法。

研究揭示花椒類似“振動器”

麻婆豆腐-川菜

麻婆豆腐-川菜麻婆豆腐-川菜

“麻辣”入味時,唇舌會有絲絲麻意,產生麻辣的主要作物是花椒。科學界也一直想找到麻辣帶來的這種麻刺感到底如何引發。一名日裔英國科學家和他的同事最近(2013年)發現,花椒如同一個“振動器”,人體中一個特有的神經纖維在其中起到決定性作用。

倫敦學院大學認知神經科學中心研究員羽倉信宏(音譯)指出,人體所有的感知纖維都會通過同樣的電脈衝信號將信息送往大腦,但卻會產生完全不同的感覺。此前的動物研究顯示,花椒中的有效成分(又叫花椒麻素)有選擇性地激發了某些輕觸纖維。這些纖維,帶著很複雜的反饋模式,會對特定的振動頻率做出反應。

麻辣的振動頻率:50赫茲

研究者決定針對人體志願者進行實驗,他們將花椒麻素塗抹在志願者的上嘴唇上,大部分人都出現了刺痛、灼燒、冷卻、變熱或麻痹的感覺。然後,志願者下嘴唇也塗抹了花椒麻素。

當刺痛感產生時,研究者通過志願者食指上攜帶的機械振動器對其手指進行振動,並詢問志願者手指上的振動頻率比嘴唇上的感覺高還是低。

科學家不斷調試手指上的振動頻率,大約在50赫茲時,志願者普遍反映手指上的振動頻率和花椒帶來的麻辣感是一致的,也就是說,根據志願者這種手指上受到的刺激振動,就像嘴唇上的麻辣味一樣。

最後,研究者將機器靠在志願者的嘴唇上進行長時間振動,以降低神經纖維的觸感,當神經不那么敏感了之後,就好像振動減緩了一樣。然後,他們再將花椒麻素塗抹上,果然志願者感到“不那么辣了”,這就好像麻辣吃多了反而感覺有點麻痹了一樣。

50赫茲的振動頻率跟一個名叫RA1的感知纖維關係最密切。羽倉說,RA1纖維振動頻率可以很廣,但在50到100赫茲時是最敏感的。