病因

良性陣發性位置性眩暈

良性陣發性位置性眩暈1、耳石病

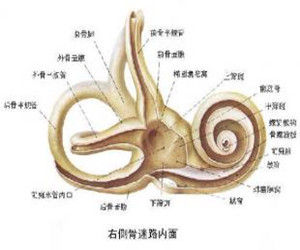

迷路老年性改變,或退行性變橢圓囊斑變性及耳石膜脫落後進入並沉積於半規管,特別是後半規管中。

2、外傷

顱腦外傷,血管病變如高血壓、低血壓、頸基底動脈供血障礙引起的內耳循環障礙,特別多發於輕度頭顱外傷後數天及數周,或頭部加速減速運動時所致的外傷。

3、耳部疾病

如中耳及乳突感染、迷路炎後,梅尼埃病緩解期,前庭神經炎、突聾。

疾病分型

1.按照耳石脫落的部位分類(1)後半規管BPPV;

(2)水平半規管BPPV;

(3)上半規管BPPV;

(4)混合型BPPV。

臨床上以後半規管BPPV最常見,其次為水平半規管BPPV,而上半規管BPPV和混合型BPPV臨床上比較少見。

2.按照發病機制分類

BPPV又分為管結石症和壺腹嵴頂結石症。管結石症是BPPV最常見的類型。

臨床表現

患者在某個特定體位,如躺下、坐起、仰頭取物,低頭、轉動頭部或翻身時出現短暫眩暈。1.管結石症的臨床特點

(1)當頭位處於激發位後,有1~40秒的潛伏期,之後才出現眩暈;

(2)眼震與眩暈的潛伏期相同;

(3)眩暈和眼震的強度波動,先重後輕,持續時間不超過60秒;

2.壺腹嵴頂結石症的臨床特點

(1)當頭位處於激發體位時立即出現眩暈;

(2)激發體位不改變,眩暈和眼震就持續存在。

這種類型的BPPV相對少見,它可發生於後半規管,也可發生於水平半規管。

診斷

病史特點

1、發病突然症狀的發生常與某種頭位或體位活動有關。激發頭位(患耳向下)時出現眩暈症狀,眼震發生於頭位變化後3—10s之內,眩暈則常持續於60s之內,可伴噁心及嘔吐。

2、眼震十分特殊

在坐位訓練改變至激發頭位時出現一種鏇轉性的短暫的易疲勞的眼球震動,作耳向下時眼震為順時針方向,右耳向下時為逆時針方向,眼睛震持續過程中,先是逐漸增強,其後逐漸減弱,當從臥位回至坐位時,出現一種方向相反的短暫低速度眼震。

3、病程

可為數小時至數周,個別可達數月或數年,眩暈可周期性加重或緩解,眩暈的成為變化較大,嚴重者於頭輕微活動時即出現眩暈,間歇期可無任何不適,或有頭暈、眩暈發作後可有較場時間的頭重腳輕及飄浮感。

4、多見於中年患者(45—50歲)。

臨床檢查

1、Hallpike變位性眼震試驗應為常規檢查的重要方法。

2、聽力學檢查

一般無聽力學異常改變

3、姿勢圖檢查

無特異性診斷患者臨床表現為在某種體位和頭位時突然發作眩暈並出現眼震,伴有輕度自主神經症狀,但不伴有耳聾、耳鳴等耳蝸症狀。位置性、變位性實驗出現鏇轉性或水平鏇轉性眼震,有潛伏期,持續數秒至30s,連續檢查時有習服現象。冷熱實驗多為正常。

治療方案

良性陣發性位置性眩暈

良性陣發性位置性眩暈1、心理治療

指出本病為良性過程,無嚴重的後遺症,以接觸患者的精神負擔。

2、體位和頭位

當眩暈發作劇烈時,儘量避免採用可引起眩暈發作的體位和頭位。

3、抗眩暈藥

藥物治療主要是抑制前庭反應及減輕眩暈引發的嘔吐。藥物治療不是根治方法。常用的藥物有前庭抑制劑如地西泮、茶苯海明及甲磺酸倍他司汀等。對於極度敏感和焦慮患者,在手法復位前可以考慮使用地西泮。

4、前庭習服療法

目的是增加對眩暈的耐受能力,有一定的療效。

5、體位療法

指導病人閉眼,從坐位到側臥位,當眩暈消失後坐起,30s後再向另一側側臥,兩側交替進行直至症狀消失為止,每3h進行一次,通常7—10g症狀可消失。

6、手法耳石復位

目的是使沉積在後半規管的耳石復位。根據耳石異位的半規管的不同,手法不同。

目前耳石復位法是良性陣發性位置性眩暈治療的首選方法,同時也可以配合必要的藥物治療。手法復位的患者,大部分可以一次治癒(有效率可達75%~90%),成功治療取決於正確的識別是哪個半規管受累,以及耳石碎片是漂浮於內淋巴液中還是粘附於壺腹嵴。手法復位的目標是將脫落的耳石復位至原先所在位置——前庭部位,以緩解眩暈。臨床最常用的耳石復位法:

(1)EPLEY耳石復位法該項治療是根據管結石症理論發展起來的,患者經過一系列的頭位改變,使懸浮在後半規管或上半規管的耳石碎片最終通過半規管總腳回落至橢圓囊。以右側為例具體步驟如下:患者取坐位,頭向右側轉45度,保持該頭位使患者躺下頭部呈懸垂位30度,之後患者經過中度頭伸展,頭緩慢向左側鏇轉45度,然後患者向左側臥位同時頭部繼續向左側鏇轉45度,保持該體位1~3分鐘,最後緩慢回到坐位同時頭部前傾30度。

(2)Barbecue翻滾耳石復位法根據半規管耳石症學說,以及水平半規管與前庭之間的解剖關係,Baloh等首先嘗試採用患者自仰臥位快速向健側180度翻滾的方法治療水平半規管良性陣發性位置性眩暈,但是並未取得預期效果。Lempert等人在此基礎上進行改良,將頭部轉動範圍改為三個連續的90度翻滾(Barbecue翻滾耳石復位法),認為增加一個90度轉頭可能更加有利於耳石自水平半規管復位至橢圓囊,並且臨床實踐證明取得了良好的治療效果。

(3)後半規管良性陣發性位置性眩暈Semont擺動法治療Semont等設計了一種治療方法。判斷出病變側別後(以右側後半規管BPPV為例),患者坐於檢查台頭向健側轉45度,患者迅速向患側躺下(與受累後半規管平面平行),頭懸位20度,此時頭轉到後半規管平面並保持2~3分鐘,然後患者快速移動到坐位,並倒向對側臥位,保持頭偏向健側45度不變(鼻45度向地),治療師維持患者頭頸和身體在一條直線上,一般情況下患者會在此出現眼震和眩暈。患者在該體位停留1分鐘後然後緩慢回到坐位。

(4)後半規管嵴頂結石症Brant-Daroff習服治療該項治療要求患者反覆運動到激發體位,每天數次。患者首先坐位,然後快速進入引起眩暈的體位,眩暈程度直接與患者運動到激發體位的速度有關。患者在眩暈體位停留至眩暈消失,然後再次坐起。通常回到坐位還會出現眩暈,但眩暈的強度和持續時間都降低。患者在坐位停留30秒,再倒向對側,停留30秒坐起。患者重複進行這種動作過程,直到眩暈消失。整個過程每三小時重複一次,直到患者連續兩天無眩暈發作。治療後半規管嵴頂結石症Brant-Daroff習服治療也可以用於治療外半規管嵴頂結石症,讓患者在水平面內重複運動,推測其治療機制可能主要是使耳石碎片從壺腹嵴上脫落。

7、手術療法

對於頑固性BPPV的極少數患者,可考慮半規管填塞術和單孔神經(後壺腹神經)切斷術。有報導稱後壺腹神經切斷術的有效率可高達96%以上。切斷單孔神經切斷術可以減輕或緩解眩暈發生。然而該手術可導致感音神經性耳聾,故現在很少採用。而手術則僅僅用於頑固性眩暈發作、手法復位無效的極少數患者。半規管填塞術試圖在半規管內填塞骨碎片、纖維組織及筋膜等材料以切斷耳石碎片進入半規管的敏感區域。