作品原文

孟浩然

孟浩然八月湖水平,涵虛混太清。

氣蒸雲夢澤,波撼岳陽城。

欲濟無舟楫,端居恥聖明。

坐觀垂釣者,徒有羨魚情。

注釋譯文

注釋

(1)詩題也作《望洞庭湖贈張丞相》。張丞相,指張九齡,唐玄宗時宰相,詩人,字子壽,一名博物。

(2)“八月”二句:湖水上漲,與岸齊平。天水相連,混為一體。虛、太清:均指天空。

(3)雲夢澤:古時雲、夢為二澤,長江之南為夢澤,江北為雲澤,後來大部分變乾變淤,成為平地,只剩洞庭湖,人們習慣稱雲夢澤。宋代范致明 《岳陽風土記》:“蓋城據東北,湖面百里,常多西南風。夏秋水漲,濤聲喧如萬鼓,晝夜不息。”

(4)“欲濟”二句:是以比喻的方式說,想做官卻苦無門路,無人引薦,但不做官又有辱聖明的時代。

(5)羨魚情:《淮南子·說林訓》中記載:“臨淵而羨魚,不若歸家織網。”這句仍是表示作者希望入仕,企盼有人引薦。

譯文

八月的洞庭湖,水勢浩渺無邊,水天迷濛。雲夢二澤水氣蒸騰白白茫茫,波濤洶湧似乎要把岳陽城撼動。我想渡水卻苦於找不到船與槳,聖明時代閒居委實羞愧難容。只能觀看別人辛勤臨河垂釣,白白羨慕別人得魚成功。

創作背景

此詩舊注為開元二十一年(733年)所作。時張九齡為相,孟浩然(45歲)西遊長安,以此詩投贈張九齡,希望引薦。然有人說開元二十一年孟浩然在長安時,張九齡尚在家鄉韶關丁母憂,張於年底才進京就任中書侍郎。孟浩然此次未見到張九齡。二人之相會當在張貶荊州長史時。李景白《孟浩然詩集校注》云:“本詩當作於開元四年(716,浩然28歲)左右張說任岳州刺史期間。”

作品鑑賞

整體賞析

這是一首乾謁詩,目的是想得到當時在相位的張九齡的賞識和錄用,只是為了保持一點身份,才寫得那樣委婉,極力泯滅那乾謁的痕跡。

秋水盛漲,八月的洞庭湖裝得滿滿的,和岸上幾乎平接。遠遠望去,水天一色,洞庭湖和天空接合成了完完整整的一塊。開頭兩句,把洞庭湖寫得極開朗也極涵渾,汪洋浩闊,與天相接,潤澤著千花萬樹,容納了大大小小的河流。

三、四句實寫湖。“氣蒸”句寫出洞庭湖豐厚的蓄積,仿佛廣大的沼澤地帶,都受到湖的滋養哺育,才顯得那樣草木繁茂,鬱鬱蒼蒼。而“波撼”兩字放在“岳陽城”上,襯托湖的澎湃動盪,也極為有力。人們眼中的這一座湖濱城,好像瑟縮不安地匍匐在它的腳下,變得異常渺小了。這兩句被稱為描寫洞庭湖的名句。但兩句仍有區別:上句用寬廣的平面襯托湖的浩闊,下句用窄小的立體來反映湖的聲勢。詩人筆下的洞庭湖不僅廣大,而且還充滿活力。

下面四句,轉入抒情。“欲濟無舟楫”,是從眼前景物觸發出來的,詩人面對浩浩的湖水,想到自己還是在野之身,要找出路卻沒有人接引,正如想渡過湖去卻沒有船隻一樣。“端居恥聖明”,是說在這個“聖明”的太平盛世,自己不甘心閒居無事,要出來做一番事業。這兩句是正式向張丞相表白心事,說明自己雖然是個隱士,可是並非本願,出仕求官還是心焉嚮往的,不過還找不到門路而已。

於是下面再進一步,向張丞相發出呼籲。“垂釣者”暗指當朝執政的人物,其實是專就張丞相而言。這最後兩句,意思是說:執政的張大人啊,您能出來主持國政,我是十分欽佩的,不過我是在野之身,不能追隨左右,替你效力,只有徒然表示欽羨之情罷了。這幾句話,詩人巧妙地運用了“臨淵羨魚,不如退而結網”(《淮南子·說林訓》)的古語,另翻新意;而且“垂釣”也正好同“湖水”照應,因此不大露出痕跡,但是他要求援引的心情是不難體味的。

詩人繼承了自《詩經》以來傳統的比興手法,托物言志,自然和諧。既包蘊著豐富的自然美,又體現了詩人的逸士風神,正是“筆墨之外,自具性情”。

作為乾謁詩,最重要的是要寫得得體,稱頌對方要有分寸,不失身分。措辭要不卑不亢,不露寒乞相,才是第一等文字。這首詩委婉含蓄,不落俗套,藝術上自有特色。

名家點評

《西清詩話》:

洞庭天下壯觀,騷人墨客題者眾矣,終未若此詩頷聯一語氣象。

《王孟詩評》:

劉雲:托興可傷。又云:起得渾渾,稱題。“蒸”、“撼”偶然,不是下字,而氣概橫絕,朴不可易。“端居”興感深厚。末語意長。

《升庵詩話》:

孟浩然“八月湖水平,涵虛混太清”,雖律也,而含古意,皆起句之妙,可以為法。

《唐詩鏡》:

渾渾不落邊際。三、四愜當,渾若天成。

《唐詩歸》:

鍾云:此詩,人知其雄大,不知其溫厚。

《唐詩選脈會通評林》:

周敬曰:起便別。三、四典重,句法最為高唱。後托興可傷。

《詩源辨體》:

浩然“八月湖水平”一篇,前四句甚雄壯、後稍不稱;且“舟楫”、“聖明”以賦對比,亦不工。或以此為孟詩壓卷,故表明之。

《唐詩從繩》:

此篇望人援手,不直露本意,但微以比興出之,幽婉可法。此前後兩切格。前敘望洞庭,後半贈張,故名兩切,五、六呼應句,又是正呼反應法。

《唐詩歸折衷》:

唐云:氣勢在“蒸”、“撼”二宇。

《唐風定》:

孟詩本自清澹,獨此聯氣勝,與少陵敵,胸中幾不可測(“氣蒸”一聯下)。

《唐詩評選》:

襄陽律其可取者在一致,而氣局拘迫,十九淪於酸餡,又往往於情景分界處為格法所束,安排無生趣,於盛唐諸子,品居中下,猶齊梁之有沈約,取合於淺人,非風雅之遺音也。此作力自振拔,乃貌為高,而格亦未免卑下。宋人之鼻祖,開、天之下駟,有心目中當共知之。

《姜齋詩話》:

孟浩然以“舟輯”、“垂釣”鉤鎖含題,卻自全無干涉。

《詩辯坻》:

襄陽《洞庭》之篇,皆稱絕唱,至欲取壓唐律卷。余謂起句平平,三四雄,而“蒸”、“撼”語勢太矜,句無餘力;“欲濟無舟楫”二語感懷已盡,更增結語,居然蛇足,無復深味。又上截過壯,下截不稱。世目同賞,予不敢謂之然也。襄陽五言律體無他長,只清蒼醞借,遂自名家,佳什亦多。《洞庭》一章,反見索露,古人以此作孟公聲價,良不解也。

《唐風懷》:

南村曰:起得最高。當時皆驚“雲夢”二語為名句,其氣概故自橫絕,不知“涵虛”句尤為雄渾,下二語皆從此生。

《然燈記聞》:

為詩須有章法、句法、字法……如“氣蒸雲夢澤,波撼岳陽城”,“蒸”字、“撼”、字,何等響,何等確,何等警拔也!

《唐詩成法》:

前半何等氣勢,後半何其卑弱!

《唐詩別裁》:

起法高深,三、四雄闊,足與題稱。讀此詩知襄陽非甘於隱遁者。

《聞鶴軒初盛唐近體讀本》:

此詩膾炙止在三、四,未嘗錘鍊,自然雄警,故是不易名句。後半述意正得穩婉。

《瀛奎律髓匯評》:

馮舒:通篇出“臨”字(按詩題一作《臨洞庭湖》),無起爐造灶之煩,但見雄渾而兼瀟灑,後四句似但言情,卻是實做“臨”字。此詩家之淺深虛實法。馮班:次聯畢竟妙,與尋常作壯語者不同。紀昀:前半望洞庭湖,後半贈張相公,只以望洞庭托意,不露乾乞之痕。無名氏:三、四雄奇,五、六道渾又過之。起結都含象外之意景,當與杜詩俱為有唐五律之冠。

《唐宋詩舉要》:

吳曰:唐人上達官詩文,多乾乞之意,此詩收句亦然,而同意則超絕矣。

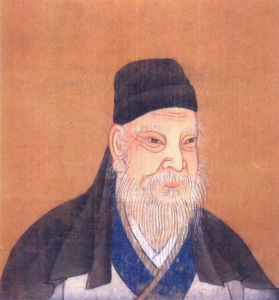

作者簡介

孟浩然,唐代人。本名不詳(一說名浩),漢族,襄州襄陽(今湖北襄陽)人。字浩然,世稱「孟襄陽」,與另一位山水田園詩人王維合稱為"王孟"。以寫田園山水詩為主。因他未曾入仕,又稱之為孟山人。襄陽南門外背山臨江之澗南園有他的故居。曾隱居鹿門山。生平 孟浩然出生於公元689年(武后永昌元年),唐代一位不甘隱居。壯年時曾往吳越漫遊,後又赴長安謀求官職,但以「當路無人」,只好還歸故園。開元二十八年(七四零)詩人王昌齡游襄陽,和他相聚甚歡,但此時孟浩然背上正生毒瘡,據說就是因為「食鮮疾動」,終於病故,年五十二歲。

孟浩然的一生,徘徊於求官與歸隱的矛盾之中,直到碰了釘子才了結了求官的願望。他雖然隱居林下,但仍與當時達官顯官如張九齡等有往還,和詩人王維、李白、王昌齡也有酬唱。

孟浩然的詩已擺脫了初唐應制,詠物的狹窄境界,更多地抒寫了個人的懷抱,給開元詩壇帶來了新鮮氣息,並得到時人的傾慕。李白稱頌他「高山安可仰,徒此揖清芬」,杜甫禮讚他「清詩句句盡堪傳」。可見他在當時即享有盛名。他死後不到十年,詩集便兩經編定,並送上「秘府」保存。現有《孟浩然集》。

孟浩然出生於公元689年(武后永昌元年)。40歲時,游長安,應進士舉不第。曾在太學賦詩,名動公卿,一座傾服,為之擱筆。他和王維交誼甚篤。傳說王維曾私邀入內署,適逢玄宗至,浩然驚避床下。王維不敢隱瞞,據實奏聞,玄宗命出見。浩然自誦其詩,至"不才明主棄"之句,玄宗不悅,說:"卿不求仕,而朕未嘗棄卿,奈何誣我!"放歸襄陽。後漫遊吳越,窮極山水之勝。開元二十二年(734),韓朝宗為襄州刺史,約孟浩然一同到長安,為他延譽。但他不慕榮名,至期竟失約不赴,終於無成。開元二十五年,張九齡為荊州長史,招致幕府。不久,仍返故居。公元740年(開元二十八年),王昌齡游襄陽,訪孟浩然,相見甚歡。適浩然背上長了毒瘡,醫治將愈,因縱情宴飲,食鮮疾發逝世。孟浩然生當盛唐,早年有用世之志,但政治上困頓失意,以隱士終身。他是個潔身自好的人,不樂於趨承逢迎。他耿介不隨的性格和清白高尚的情操,為同時和後世所傾慕。李白稱讚他"紅顏棄軒冕,白首臥松雲",讚嘆說:"高山安可仰,徒此揖清芬"(《贈孟浩然》)。王士源在《孟浩然集序》里,說他"骨貌淑清,風神散朗;救患釋紛,以立義表;灌蔬藝竹,以全高尚"。王維曾畫他的像於郢州亭子裡,題曰:"浩然亭"。後人因尊崇他,不願直呼其名,改作"孟亭",成為當地的名勝古蹟。可見他在古代詩人中的盛名。王維、李白、王昌齡都是他的好友,杜甫等人也與他關係甚好隱居本是那時代普遍的傾向,但在旁人僅僅是一個期望,至多也只是點暫時的調劑,或過期的賠償,在孟浩然卻是一個完完整整的事實。在構成這事實的複雜因素中家鄉的歷史地理背景,或許是很重要的一點。

在一個亂世,例如龐德公(東漢名士)的時代,對於某種特別性格的人,入山採藥,一去不返,本是唯一的出路。但生在“開元全盛日”的孟浩然,有那必要嗎?然則為什麼三番兩次朋友伸過援引的手來,都被拒絕,甚至最後和本州採訪使韓朝宗約好了一同入京,到頭還是喝得酩酊大醉,讓韓公等煩了,一賭氣獨自走路呢?正如當時許多有隱士傾向的讀書人,孟浩然原來是為隱居而隱居,為著一個浪漫的理想,為著對古人的一個神聖的默契而隱居。在他這回,無疑的那成立默契的對象便是龐德公。孟浩然當然不能為韓朝宗背棄龐公。鹿山不許他,他自己家園所在,也就是“龐公棲隱處”的鹿門山,決不許他那樣做。

鹿門月照開煙樹,忽到龐公棲隱處。岩扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去。

這幽人究竟是誰?龐公的精靈,還是詩人自己?恐怕那時他自己也分辨不出,因為心理上他早與那位先賢同體化了。歷史的龐德公給了他啟示,地理的鹿門山給了他方便,這兩項重要條件具備了,隱居的事實便容易完成得多了。實在,鹿門山的家園早已使隱居成為既成事實,只要念頭一轉,承認自己是龐公的繼承人,此身便儼然是《高士傳》中的人物了。總之,是襄陽的歷史地理環境促成孟浩然一生老於布衣的。孟浩然畢竟是襄陽的孟浩然。