病因

膽道梗阻

膽道梗阻在原有結石等阻塞性疾病的基礎上發生膽管感染,膽管黏膜充血水種,加重膽管的梗阻,膽汁逐漸變成膿性,膽管內的壓力不斷增高,梗阻近側的膽管逐漸擴大。在含有膿性膽汁的膽管高壓的作用下,肝臟可腫大,肝內小膽管及周圍的肝實質細胞亦可發生炎性改變。

肝細胞產生大片壞死,可形成肝內多發性小膿腫。膽管也可因感染化膿造成潰瘍和膽道出血。由於膽管內高壓造成肝內毛細膽管破潰,膿性膽汁甚至膽栓即由此經肝內血竇進入血循環,造成菌血症和敗血症。少數還可發生肺部膿性栓塞。在後期,可發生感染性休克、肝腎功能衰竭或瀰漫性血管內凝血等一系列病理生理性變化,此即為急性梗阻性化膿性膽管炎或稱急性重症膽管炎。這些病理改變一旦發生,即使手術解除了膽管高壓,但在肝實質和膽管仍會留下損害,這也是本症的嚴重性的存在。

診斷

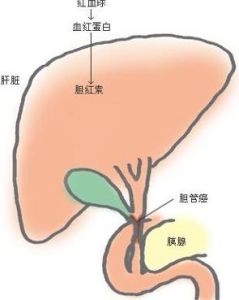

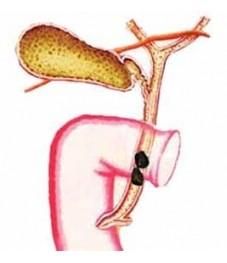

在肝外阻塞性黃疸的病例中,90%以上是由膽管結石、膽管癌以及壺腹周圍癌等病變所致。一般結石回聲較強,與膽管壁分解清楚,有移動性,多數有明顯的聲影;而膽管癌、胰頭癌等軟組織腫塊多無聲影,與膽管分界不清,無移動性;癌腫引起的膽管擴張程度較結石顯著。

對膽管結石、上段膽管癌、胰頭癌等,超聲診斷能獲得滿意的效果。但對於小結石、小腫瘤及一些炎症性病變,特別是位於膽管下段時,診斷較為困難。此外,過度肥胖、肝臟位置較高、腸腔氣體較多,以及一些膽道手術後的病人,超聲顯像常不滿意,難以確定診斷,須藉助於其他影像學檢查。

引起梗阻性黃疸的疾病大體分兩類即良性疾病和惡性疾病。良性疾病以膽道結石為最常見,其次還有膽道炎症性狹窄(如十二指腸乳頭狹窄,急慢性膽管炎等),膽道良性腫瘤(如膽總管囊腫等)。這些良性病變黃疸的出現,其突出的伴隨症狀為上腹隱痛,發冷發熱,腹疼性質一般為脹痛絞疼為主,有時絞疼為顯著症狀,既往有反覆發作的病史,一般都呈急性和亞急性的症狀出現。惡性疾病包括各種發生於膽總管部位的原發和轉移癌,常見的有膽管癌、胰頭癌、十二指腸乳頭癌等。惡性腫瘤的病變一般都呈慢性過程,為無痛性黃疸,不引起患者重視,往往就醫很晚,大都在1~2個月左右,伴隨症狀一般不典型,胰頭癌往往以右上腹痛為突出的症狀,但疼痛較輕,一般都是以隱痛、鈍痛為主,而膽管癌則以腹脹、消化不良、食慾下降為主要症狀,十二指腸乳頭癌早期可以黑便、貧血等上消化道出血症狀為主。這些非特異性症狀不引起患者重視,同時也誤導醫生的診斷,從而延誤病情,應當引以為戒。另外還有少見的膽囊管結石壓迫膽總管引起梗阻性黃疸(Mirizzi綜合徵)。

①注意肝臟功能變化:AFC往往引起肝臟功能的嚴重損害,目前監測方法尚不能及早發現肝功能衰竭,多在出現精神症狀、肝性腦病後作出診斷,因此必須高度重視各種臨床性狀,準確地記錄每天膽汁量以及顏色、濃度等的變化。AFC時,由於肝細胞、毛細膽管受損害,膽汁分泌與重吸收都受影響,有時膽汁量多,每天可多達4000~7000ml,顏色淡,可引起大量水與電解質丟失,進一步加重肝臟負擔。使用生長抑素可明顯減少膽汁分泌量。膽管外引流後,腸道內膽鹽明顯減少,不能有效地抑制細菌繁殖和內毒素,而大量內毒素經門靜脈至肝內,可進一步加重肝臟的損害,口服膽鹽可明顯減少腸道內細菌及內毒素。加強腸道滅菌和清潔也十分重要,卡那黴素可抑制腸道細菌,使肝內的內毒素量明顯減少。

②防止腎功能衰竭:由於感染、中毒、脫水、電解質失調以及高膽紅素血症常導致腎臟的損害。腎功能衰竭的臨床判定指標雖然明確,多能及早發現,但腎臟不像肝臟那樣具有較大儲備力,一旦發生衰竭,救治亦比較困難,因此應注意預防腎功能衰竭和對腎臟的監護。應在充分補足液體量的同時間斷套用利尿藥,以利於排除毒性物質、“沖洗”沉積於腎小管內的膽栓。當少尿或無尿時,應給予大劑量呋塞米(速尿)(400~500mg/d)以及酚妥拉明(苄胺唑啉)、普萘洛爾(心得安),也可用微量泵持續靜脈泵入多巴胺。多尿期更應注意利尿藥的合理使用,應逐漸減少藥量,並及時補充水及電解質的丟失。

③預防呼吸功能衰竭:呼吸功能衰竭早期臨床上也無簡便易行的觀察指標,一旦症狀明顯,肺功能障礙處於不可逆狀態,往往缺乏有效治療措施。必要時可用呼吸道持續正壓呼吸(PEEP),以提高組織的氧供應。

中西醫結合治療:祖國醫學認為急性梗阻性化膿性膽管炎屬黃疸範疇,病因為濕熱。按其臨床症狀可歸納為“痛、熱、黃、厥”四大症征。其發病機制為濕熱瘀結,瘀久化熱,久熱成膿,熱毒熾盛,熱極而易轉為熱厥。因膽為六腑之一,宜瀉而不藏,性喜疏達,以通為用。故治療原則應標本兼治,以通為用。可將其治法歸納為3個方面:①扶正養陰、回陽救逆:適用於休克期。常與西醫的各種抗休克措施配合套用,可選用生脈散、複方丹參注射液、參附湯。②清熱解毒、涼血散血:在於抗感染和減輕各種毒血症狀和出血傾向,常與西醫的抗菌藥物和激素等配合套用;③通里攻下、利膽排石:主要採用瀉藥和利膽的中藥,可選用清膽湯、膽道排石湯。

根據中醫辨證原則,扶正祛邪,清熱解毒,舒肝利膽,活血化瘀,健胃健脾等,調理和改善機體臟器功能,提高抗病能力,增強免疫和清除內毒素,防治併發症,提高治癒率。