內容簡介

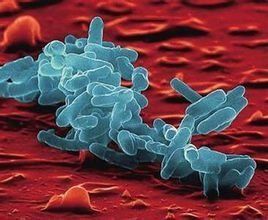

腸桿菌(Enterobacteriaceae):化能有機營養,兼營呼吸代謝和發酵代謝;可通過氧化多種簡單有機化合物或發酵糖、有機酸或多元醇獲取能量。目前該科下分5族、12屬。發酵反應和血清反應是本科細菌分類的重要依據。

所屬分類

腸桿菌科一些主要屬和種有:

①埃希氏菌屬,本屬只有大腸桿菌1種。

②沙門氏菌屬,菌體大小(0.6~0.9)微米×(1~3)微米,無芽孢,一般無莢膜,除雞白痢沙門氏菌和雞傷寒沙門氏菌外,大周身有鞭毛。沙門氏菌通過動物的消化道傳染致病,統稱為沙門氏菌病。病型有傷寒與副傷寒(統稱腸熱症)、食物中毒、敗血症,還可引起慢性腸炎。

③志賀氏菌屬,本屬是人類細菌痢疾的病原菌,通稱痢疾桿菌。菌體大小(0.5~0.7)微米×(2~3)微米,無芽孢,無鞭毛,無莢膜,有的菌株有菌毛,需氧或兼性厭氧,能在普通培養基上生長。

④克雷伯氏菌屬。短粗,無鞭毛,有莢膜,菌體大小(0.3~1.5)微米×(0.6~6.0)微米,單個、成雙或短鏈狀排列,兼性厭氧,營養要求不高,在固體培養基上形成特徵性的粘液狀菌落。存在於土壤、水、穀物等自然界以及人或動物的呼吸道。當肌體免疫力降低時,能引起多種感染。有肺炎克雷伯氏桿菌、臭鼻克雷伯氏桿菌和鼻硬結克雷伯氏桿菌3種。

⑤沙雷氏菌屬。能產生非水溶性的黃、紫和紅色色素。一般存在於土壤、水、植物、動物以及人類的腸道和呼吸道中。有粘質沙雷氏菌、液化沙雷氏菌、深紅沙雷氏菌等。粘質沙雷氏菌,又稱靈桿菌,為細菌中最小者,周身鞭毛,能運動,無莢膜,無芽孢,約半數菌株能產生紅色的靈菌素。因本菌小且有色素,常用於檢定濾菌器的質量。

⑥變形桿菌屬,是一類無芽孢、無莢膜、周身鞭毛、運動活潑、兩端鈍圓的小桿菌。菌體大小(0.4~0.6)微米×(1.0~3.0)微米,兼性厭氧,水、泥土、陰溝及各種腐敗的動、植物中最多,它們是條件致病菌,在特殊情況下能使人致病。

⑦耶爾森氏菌屬。為卵圓形、短小的桿菌。菌體大小(0.5~1.0)微米×(1.0~2.0)微米。無芽孢,無莢膜,兼性厭氧。本屬有鼠疫桿菌、假結核桿菌和腸結腸炎桿菌3種。鼠疫桿菌是鼠疫的病原菌。鼠疫在人群流行之前,常在鼠類中先流行。人患鼠疫後,可通過人蚤或呼吸道(肺型)在人間傳播。

沙門氏菌屬

沙門氏菌屬(Salmonella )

腸桿菌

腸桿菌腸桿菌科的1屬。因美國病理學家D.E.沙門於1884年發現本屬菌中的豬霍亂桿菌而得名。本屬菌是一群抗原構造和生物學性狀相似的革蘭氏陰性桿菌。菌型繁多,已發現有2000種以上的血清型。能對人和少數溫血動物致病。

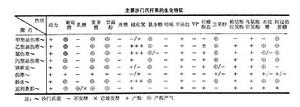

菌體大小(0.6~0.9)×(1~3)微米無芽胞,一般無莢膜,除雞白痢沙門氏菌和雞傷寒沙門氏菌外,大多有周身鞭毛。營養要求不高,分離培養常採用腸道選擇鑑別培養基。生化反應對本屬菌的鑑別具有重要參考意義(見表)。不液化明膠,不分解尿素,不產生吲哚,不發酵乳糖和蔗糖,能發酵葡萄糖、甘露醇、麥芽糖和衛芽糖,大多產酸產氣,少數隻產酸不產氣。VP試驗陰性,有賴氨酸脫羧酶。DNA的G+C含量為50~53%。對熱抵抗力不強,在60℃15分鐘可被殺死。在水中存活2~3周。在5%的石炭酸中,5分鐘死亡。

本屬菌按生化反應分為 4個亞屬。亞屬Ⅰ是生化反應典型的和最常見的沙門氏菌;亞屬Ⅱ和Ⅳ是生化反應不典型的沙門氏菌;亞屬Ⅲ是亞利桑那沙門氏菌。

沙門氏菌具有複雜的抗原結構,一般可分為菌體(O)抗原、鞭毛(H)抗原和表面(Vi)抗原3種。

沙門氏菌通過消化道傳染致病,統稱為沙門氏菌病。引起人類疾病的沙門氏菌大多屬於A、B、C、D、E5個血清群,病型有①傷寒與副傷寒(統稱腸熱症):由傷寒沙門氏菌、甲型和乙型副傷寒沙門氏菌等引起;②食物中毒:可由不同菌型引起,以鼠傷寒沙門氏菌、腸炎沙門氏菌、湯卜遜沙門氏菌等最為常見;③敗血症:由豬霍亂沙門氏菌等引起,此外,還可引起慢性腸炎。

對禽獸致病的沙門氏菌大多屬於B~E血清群。以侵害幼年動物為主,發生急性敗血症、胃腸炎以及其他局部炎症。對成年動物常引起局部慢性或隱性疾病。患沙門氏菌病痊癒的動物具有一定的免疫力。能抗再感染。但局部慢性患病的動物免疫力不強,在疾病恢復期間常成為帶菌者。目前,對豬傷寒、馬流產等11種傳染病已使用菌苗。