在X線胃雙重造影片上呈微小的酷似橘皮表面的小顆粒,胃竇部更易顯示,這一正常表現對發現胃的表淺細小病變有重要價值。胃小區在五十年代標準組織學教科書中已有描述,大約五十年代中期,W.指出,細心的檢查加上合適的鋇劑和不同程度的壓迫,胃小區可以通過X線攝影顯示出來。由於雙對比造影技術到七十年代才在臨床上普及套用,因此胃小區的X線研究工作是從離體標本研究開始的。

胃小區這一概念在1937年組織學中就有描述,近二十多年在國內外進行了大量報導。特別是胃腸雙對比造影的開展,使胃黏膜的微細結構一胃小區和胃小溝得以顯示,為X線診斷胃部疾患提出了新課題,1966年,白壁氏確定了雙對比造影對於早期胃癌的診斷價值。近年,胃小區的診斷意義也同樣引起國內許多學者的重視,對胃小區的X線表現、分型及臨床意義等提出了各自的看法。

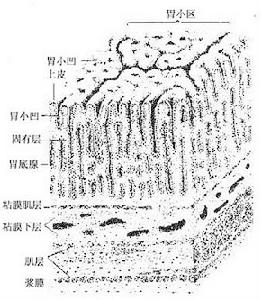

胃雙對比造影所提供的X線徵象比單對比檢查多而細緻,尤其是能顯示胃黏膜微細結構——胃小區和胃小溝。這樣使X線診斷水平有了明顯提高,達到發現毫米直徑大小隆起和凹陷結構的能力,因此有條件能正確的反映胃黏膜微細結構的正常解剖。

關於胃小區的x線診斷價值,己有許多文獻報導,但對胃小區的分型、形態表現及臨床意義還存在爭論。通過x線雙對比造影、解剖鏡及病理組織學的對照研究,觀察不同形態胃小區和胃小溝的x線表現及其病理改變,以確定其臨床意義。