材料

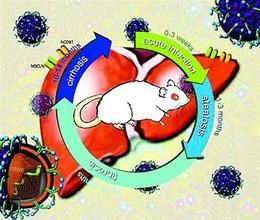

肝硬化動物模型

肝硬化動物模型在複製過程中,自股動脈取血作肝功能試驗,包括血清蛋白測定、濁度試驗、轉氨酶、乳酸脫氫酶(LDH)、單胺氧化酶(MAO)、5'-核苷酸酶(5'-NA)、γ-谷氨醯轉肽酶(γ-GT)及膽鹼酯酶。分批處死動物進行屍解,觀察腹水,心、肝、脾、肺腎等器官形態,用4%甲醛溶液固定,石蠟包埋,切片厚5微米,進行HE、網狀纖維(Gordon與Sweet法)、膠原纖維(Van Gieson 法)及彈力纖維(Weiger法)染色。

概述

肝硬化動物模型

肝硬化動物模型屍檢時可見腹腔內有腹水,0-20ml不等。心、脾、肺、腎、無明顯改變。與對照組相比,早期肝明顯增大、重量增加,色澤較灰黃,以後體積逐漸縮小,質地變硬,邊緣較鈍,肝表面可見瀰漫性分布的細顆粒狀結節,結節大小不一,直徑約為0.5-1.5mm,結節間可見瀰漫分布的纖維間隔,間隔一般較細小,其凹凸程度隨病變而加深。切片HE染色、光鏡下檢查,在注射氨基半乳糖5個月後,肝小葉結構開始紊亂,形成大小不等的肝細胞團,有的仍見好的中央靜脈,但其周圍門脈區膽管上皮高度增生,其間夾有殘留的個別肝細胞及少量單核多核白細胞及褐色素沉著。隨著病程的延長,增生的膽管及纖維母細胞向四周呈星芒狀伸展,有的與中央靜脈相連。一般肝細胞變性壞死少見,大多呈增生表現。Gordon與Sweet法染色顯示肝細胞團中網狀纖維少見而周圍組織中存在著大量疏鬆的網狀纖維。膠原纖維及彈性纖維均未見增多。除肝外,其餘實質器官切片無異常發現。

實驗動物在出現肝硬化時血清白蛋白含量稍有降低,濁度試驗略增高,血清GPT、LDH、MAO、5'-NA、γ-GT與膽鹼脂酶均無明顯改變。