現象表現

聲音無處不在

聲音無處不在人和動物都生活在充滿聲音的環境裡,人類依靠聲音進行交流,很多動物則靠聲音進行通訊,尋找食物和配偶乃至感知外界環境。有些有生物學意義的聲音在自然界中並非孤立存在,它們之間相互作用相互影響會形成聽覺的掩蔽現象。在聽覺研究中,掩蔽是指一種聲音對聽覺系統感受另一種聲音的影響。早期聽覺心理物理學測試顯示,當從不同位置呈現的兩個聲信號間隔時間足夠短時,受試者將兩個聲信號辨知為一個融合聲,且只能確認前導聲的位置,即第一個聲音(掩蔽聲)對滯後聲(探測聲)存在前掩蔽效應;同時滯後聲對前導聲的感知也存在著一定程度的後掩蔽效應。一般而言,掩蔽作用會削弱聽覺系統對聲音的辨別和感知,引起對探測聲的反應下降,感受閾值升高,對探測聲探測能力降低;而在有些情況下掩蔽聲也可易化神經元對探測聲的反應使其興奮性增加。

自然界中存在的聽覺掩蔽現象非常普遍,其在人和動物對聲音的感知和定位中起著非常重要的作用。隨著人們對聽覺掩蔽現象的了解,其也越來越多被套用於實際生活和臨床有關疾病的治療。

聲音作用

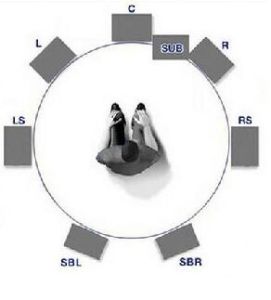

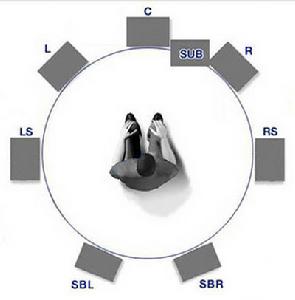

生源定位測試圖解

生源定位測試圖解聲源定位:當聲音產生於一個迴響的環境時,會向不同方向傳播,並且隨後從附近的表面反射回來,第一個聲音和反射回來的聲音之間會相互影響,從而產生掩蔽效應。聽覺系統因而面臨著要分析發出去的第一個聲音和反饋聲之間相互作用的問題,並根據反饋聲的不同特性進行聲音的感知和定位,儘管這是一堆看似亂糟糟的信息,但我們仍然能對這些聲源進行定位並能相當準確的分辨出其中的含義。聲源定位的能力相當重要,確定物體的方向有助於我們將注意轉向或迴避某種聲源。對於某些動物,尤其是聲納動物如蝙蝠等,聲源定位有助於尋找捕獵對象或迴避敵害,此為生存的必不可少的能力。

噪聲環境下聲信號的辨別:實際生活中,人們的聽覺系統常常是在噪聲的環境中辨別信號的存在。由於根據聲音到達兩側耳,在雙耳對聲音的感知時會產生雙耳掩蔽效應,而研究表明雙耳的掩蔽效應對噪聲環境中信號的辨別具有明顯的實際意義。當兩個或多個聲源來自不同角度時,由於信號抵達雙耳的時間和位相不同,我們較易定位各聲源或將注意力集中於某一種聲源。譬如,從合唱團表演中分辨出來人的嗓音,從樂隊演奏中分辨出某一種樂器,或從嘈雜的晚會上聽取交談的內容,這種基於聲源在空間位置上的不同而從複雜環境中辨別聲信號的能力常被稱為“雞尾酒會效應”。

正是由於聽覺掩蔽效應在聲音感知和定位方面的重要影響和作用,根據其作用的原理和特點,聽覺掩蔽效應被廣泛地套用於語音通訊領域和臨床上某些聽覺相關疾病的治療和研究。

實際套用

環境噪聲控制

掩蔽現象可以適當地套用於環境噪聲控制,如果掩蔽噪聲為連續的聲音,而又不大響亮,且沒有信息內容時,它可以成為使人易於接受的本底噪聲,同時也可以抑制其它干擾的噪聲,使人聽到這些聲音時從心理上不覺得煩躁,如剎車的刺耳聲,盤子的碰撞聲,便可用風扇之類較柔和的噪聲來掩蔽。

臨床耳鳴的治療

耳鳴既可以是整個聽覺系統中某一部分功能紊亂表現出來的一種臨床症狀,也可能是精神或心理因素所致。耳鳴至少有80%源於外周(即耳蝸性耳鳴),這種由內耳引起的耳部疾病,主要途徑可能為病變導致毛細胞或聽神經末梢等受損或變性壞死而致功能失調或引起中樞控制失調,這樣就可能使聽神經自行發出一些病理信號,即產生一種異常的自發放電活動,且被錯誤地感覺為一種聲音。目前臨床上常見的治療耳鳴的方法為掩蔽療法,掩蔽療法的作用機制就是選擇活動性增強部分毛細胞相對應的窄帶噪聲以興奮支配這部分細胞的傳出神經,從而降低毛細胞的自發活動性,使之恢復正常活動。經過一段時期的刺激訓練,即可恢復部分或全部傳出神經的興奮性,降低異常自發放電活動或自發放電活動恢復正常。抹掉中樞對耳鳴的記憶及破壞其可塑性,從而達到緩解耳鳴甚至耳鳴消失。

語音增強

在實際語音通信中,語音信號很容易受到噪聲的污染,用語音進行信息交流會受到嚴重影響,致使許多通信系統的性能急劇惡化。語音增強作為一種預處理手段,是解決噪聲污染、改善通信質量的有效方法。目前在語音增強中用得比較成功的是聽覺掩蔽效應,語音信號能夠掩蔽與其同時進入聽覺系統的一部分能量較小的噪聲信號,從而使得這部分噪聲不為人們所感知。