翼刀的定義

翼刀是用物理的方法阻止附面層向外翼流動,以緩和翼尖分離。

翼刀的歷史

在二戰後發展起來的噴氣式飛機中,翼刀是一種比較常見的控制失速的手段。由於噴氣式飛機速度非常快,經常在翼尖處出現氣流分離(即高速氣流使翼尖失去升力)的情況,這對飛機來說意味著可操控性能下降,是很危險的。 我國的飛機大多數有翼刀,這是由於我國的航空技術是由蘇聯引進的,蘇聯在米格15上就採用了四翼刀結構,我國在引進的過程中就直接照抄了過來。

至於說到先進,這個很難講,只能說,翼刀結構是控制翼尖失速的各種手段中最簡單的。而這種結構也不是蘇聯的首創,而是納粹德國末日時期在自己的BA349“毒蛇”噴氣式飛機上最先採用的,有資料稱,二戰結束後,蘇聯用繳獲的BA349做藍本生產出了米格15。

所以說,翼刀是一種二戰時期的技術。根據風洞實驗的結果,翼刀的效果不如一些後來發展的技術,但翼刀是很可靠的。

補充:翼刀裝在機翼中部,是對氣流控制的要求,如果裝在翼尖,氣流在接觸到翼刀之前就已經發生氣流分離了。而翼刀裝在2/3處,在氣流出現分離前就對其施加擾流作用,也就達到目的了。

翼刀的技術雖然古老,但也沒必要妄自菲薄,馬鐙的技術出現在公元3世紀,現在不是也用得很好嗎?過於先進的技術有一個成本問題,簡單的技術實用就好。

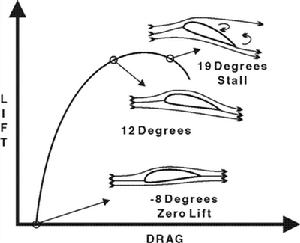

附:升力形成的原理圖

翼刀的作用

二十世紀四十年代德國空氣動力學家提出了將機翼向後斜置一個角度的後掠機翼(swept- back wing ),並很快被各國所接受,成了現代高速飛機和超音速飛機的標準技術。之後出現的三角機翼,變後掠機翼都是在後掠機翼基礎上發展起來的。後掠角的大小表示機翼後掠的程度。通常所指後掠翼飛機的機翼後掠角(x )多在25°以上,後掠角較小的機翼仍稱平直機翼。 後掠機翼相對於過時的平直機翼是空氣動力學上的一個巨大進步。當飛機飛行速度接近聲速時,機翼上表面局部氣流速度將超過聲速,這將出現激波,引起激波後面的氣流分離,使飛機阻力急劇增加。對於後掠機翼,垂直機翼前緣的氣流速度分量(vcosx)低于飛行速度 v,從而可以在v已達到或超過聲速時 ,vcosx還未達到聲速。後掠翼還能減弱激波強度,降低波阻。

但是後掠機翼存在著一個缺點:上仰現象。所謂上仰是指當飛機迎角超過一定限度時,俯仰力矩就會發生不穩定轉折,進而導致飛機進入上仰,引發飛機失控。這就極大限制了飛機可用迎角,這對強調大迎角,高攻角的現代戰機來說是不可想像的。

導致後掠機翼上仰的主要原因是翼尖的分離(當然翼根效應也有影響,不過相比之下不足道而已)。由於後掠機翼翼尖在飛機重心之後,翼尖失速導致升力下降,進而引起抬頭力矩。而產生翼尖分離過程則是:相鄰剖面錯位->上表面弦向壓力分布沿展向產生壓差->附面層向外翼流動->翼尖附面層增厚->翼尖分離。

翼刀的作用就是用物理方法破壞附面層向外翼流動來緩和翼尖分離,簡單說就是改善飛機俯仰安定性。翼刀可以推遲上仰發生的迎角,但不能消除上仰的發生:由於翼刀的存在,內側翼剖面將首先失速;當戰機繼續拉大迎角,翼刀外側附面層仍然向翼尖流動,導致翼尖比內側分離更加嚴重。另外翼刀內側段的分離有可能比無翼刀時提前,導致機翼失速提前。

現代戰機通常採用前緣縫翼(增加附面層能量,如Rafale),前緣襟翼(控制機翼氣流分離,如F16)和前緣鋸齒(即氣動翼刀作用,如JAS39)來避免和推遲機翼上仰的出現。另外還有前緣修形(F15A)等做法。

這裡著重說一下前緣鋸齒。與蘇聯飛機相比,西方同時代的飛機多採用此種方式,堪稱是另一種簡單有效的方法。前緣鋸齒的作用是,當有迎角時,鋸齒兩側剖面的弦向壓力分布不連續,氣流在內段捲起,在機翼上形成鏇渦,鏇渦鏇轉方向阻止機翼附面層向翼尖方向發展,推遲分離。個人覺得其思路甚至比翼刀更巧妙些。Jas39是三代半戰機中唯一用了前緣鋸齒的,多少反映了其氣動技術狀態不如其它飛機。

我國和蘇聯早期的很多飛機都採用翼刀這種簡單實用的附面層控制裝置。之所以翼刀在東方沿用了較長時間,更多的是因為習慣和傳統(在中國,特別是考慮到在80年代中期在西方影響進入以前幾乎就是照搬);也可以說是氣動,自動控制系統落後。當然那時候我們的空氣動力儲備是不夠。就那么一點點經費,能作什麼?美帝驗證技術的X系列就比我們建國以來所有型號都多。

現在飛機自動控制系統普遍數字微機化,它們控制的各種跗面層控制裝置(前緣縫翼,前緣襟翼等),可以替代翼刀,效果比翼刀要好,所以翼刀漸漸淡出,泯然於歷史矣。

作為我國第一個按西方標準設計的戰機, JH-7的機翼道盡了我們的尷尬:翼刀和前緣鋸齒同在。最初陳一堅總師出於穩妥而兩者都採用,順利保證了JH-7首飛,沒有出現機毀人亡而導致型號下馬的悲劇。儘管後來發現翼刀沒什麼作用而取消了。美帝F-100也採用了模擬控制系統控制前緣襟翼而不用翼刀,但後來有統計數字表明它的反應速度低於J-6的翼刀,效率也差很多,直接導致該機機動性下降,所以後來主要用於轟?ā?

至於10為什麼沒有翼刀那是因為10鴨翼誘導的脫體渦流可以有效吹除機翼附面層,提高升力,所以根本用不著。不過鴨翼也帶來了靜不安定性。這種布局的飛機,升力點在速度迎角等因素影響下變化是很大的。不過我國開展非常規布局的研究開始的比較早,許多問題還是解決了,比起歐洲某些方面還勝出。

FC-1比較特殊一點。首先它為了巴方能生產(611也圖簡單,省事,賺錢。。姑且不論)而很少用複合材料,因而出現了01號原型機抬頭難的情況;加之一開始沒上電傳,為趕進度而勉強飛了。加翼刀是為了保險而作的臨時之舉,確保不出意外而全盤皆輸。說到底倒不是因為611氣動還停留在60年代。當然MIG的介入多少也說明了當時我們底氣不怎么足,儘管只是技術諮詢。美帝和毛子在氣動上天文數字般的投入可不是都打水漂去了。

楊總師欣賞的前掠翼與後掠翼相比還是有優勢的,比如結構,機動,起降等。但劣勢更明顯,它技術複雜,控制難,超音速機動性能也未算突出, 許多搞氣動的都不看好,作為技術儲備還是可以的。也許跟他是搞控制出身有關吧.

順便提一下,前掠翼最初也是德國人先搞出來的。