羅貝爾·杜瓦諾

簡介羅貝爾·杜瓦諾(1912~1994)是20世紀40~60年代“法國人道

與美國人道關懷攝影(尤其族群的社會性議題)和馬格南攝影通訊社的人道關懷攝影(全人類議題為主)不同,“法國人道關懷攝影”以維護法國人文與文化為本,在攝影史上自成一家:二戰後,“法國人道關懷攝影”從廣義的“人道關懷攝影”中抽離,以法國本位主義而與“馬格南攝影通訊社”有所區別,彰顯法國人不為戰事所影響的尊貴氣質與文化傳承。

1947年,因不願離開法國,不願離開鍾愛的出生地巴黎,羅貝爾·杜瓦諾毅然拒絕“馬格南攝影通訊社”邀請,執意留在“Rapho攝影通訊社”與“XV俱樂部”。比起其他“法國人道關懷攝影家”,如布勞紹伊、維利·羅尼、伊吉斯、愛德華·布巴等,羅貝爾·杜瓦諾少了幾分感性,而以適度的神聖、懷舊、詩意點綴其狡黠的玩笑

其早期作品《兩兄弟》,表現在巴黎街頭倒立行走的兩兄弟,另有兩兄弟在旁羨慕觀望;倒立走的兩兄弟以姿態膽識造勢,而瞠目結舌的兩兄弟則衣著端莊華貴,其對比間不失詼諧。在滿是古董藝術品店的巴黎第六區,羅貝爾·杜瓦諾躲在羅米藝廊櫥窗後,拍下一系列巴黎人的真表情:在保守的上世紀40年代,俏女郎的裸臀畫像並未擺在店面前方,而是位於人行道反向的一側,但仍引起不少關注;最經典的一張《斜視》以反差取勝,在夫妻兩人的反差神態中,製造了雙重笑點——正當太太認真談論眼前作品時,她的先生竟偏過頭斜睨美女畫像。

從1945年到1960年稱羅貝爾·杜瓦諾的主要創作期,尤其50年代,有《地獄之門》《市府前的一吻》《做白日夢的男人》《腦瓜子》《橋上的獵狐狗與畫家》《巴爾先生的旋轉木馬》《艾博廣場的孩子們》及文化界人像攝影等名作。《地獄之門》超現實式地“咬住”路過的警員,這位不知情的警員還不悅地看著相機;在《橋上的獵狐狗與畫家》里,獵狐狗的主人保持距離觀看畫家作畫,而獵狐狗卻好奇地正視鏡頭——在攝影藝術還混沌不明的年代,攝影者本人有意將攝影與繪畫對照,此作在內容與題意上表現繪畫的世俗地位。

羅貝爾·杜瓦諾對郊區中下階層平民的生活亦多著墨:在混亂、貧困、移民充斥的巴黎第18區,一個姐姐拉住想靠近相機的妹妹;小女孩顯然從未見過照相機,大男孩則以典型的法國人的優雅神態置身事外,這一切構成《艾伯廣場的孩子們》真實卻略為抽象的影像。繼1949年的《巴黎郊區》、1954年《如此的巴黎人》攝影集後,1956年羅貝爾·杜瓦諾出版了《片刻巴黎》攝影集並在法國人道關懷攝影的巔峰期兩

從60年代起,法國人道關懷攝影逐漸退出影像舞台,而羅貝爾·杜瓦諾卻依然故我,漫步於巴黎的每條街道、每塊石磚,發現每個令人驚喜的片段。在其晚期作品中,嘲諷與隱喻不時出入,趣味盎然,見證了巴黎逐漸後現代化的過程:《被掌控的維納斯》在杜勒麗花園的重整中被兩個搬運工掌握擺布;在17區的Morceau公園裡閒逸休息的雕像與遠方的小孩形成對應,此即《三個白衣小孩》;《直升機》以布滿鳥糞的銅像對應空中盤旋的4架直升機(卻不見鴿子或其他鳥);而《橋上的讀書人》則在高樓林立的古橋上邊走邊讀。市府前的一吻

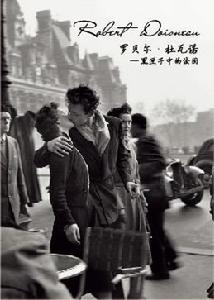

對羅貝爾·杜瓦諾來說,巴黎的價值不因時間而改變,巴黎風采依舊——儘管有時並不那么真實。他最知名的代表作《市府前的一吻》即一例。在50年,受託於美國《生活》雜誌,羅貝爾·杜瓦諾製作了《巴黎的情侶》主題攝影,賦形巴黎為一浪漫城市;其中《市府前的一吻》成為巴黎的象徵,紅遍海內外並於80年代賣出50萬張海報、250萬張明信片及各種產品。但到1993年即其40多年後,當年的影像主角突然現身,

然而,在羅貝爾·杜瓦諾“認罪”後,這張照片更加值錢。2005年,弗朗索瓦絲·布瓦內將她手邊當初用以作為報酬的那張照片交給拍賣會並以24.2萬美元出售——羅貝爾·杜瓦諾的攝影大多數版數不明,初版照片更是罕見,因此雖此照片並非“初版”,卻是“拍攝同期印出”的照片,價值不菲亦在情理。

時至21世紀,《市府前的一吻》並未因戲劇性的紛擾而改變,它無損於羅貝爾·杜瓦諾的創作價值,表現了巴黎的浪漫,其意義早已超過真相本身。人像照作品

攝影藝術的價值並不由紀實或編導性的拍攝方式決定,尤其80年代“編導攝影”大行其道後,經編排、擺飾、有劇本的導演拍攝方式的鋒芒已蓋過“紀實攝影”。

但平心而論,羅貝爾·杜瓦諾的編導拍攝確實可圈可點,他的人像作品更不得錯過。從40年代起,羅貝爾·杜瓦諾穿梭巴黎街頭的同時,也進入巴黎文藝鼎盛的咖啡館,拍下薩特、西蒙娜·波伏娃、阿爾貝托·賈科梅蒂等人流連其間的一幕;他還為畢卡索、費爾南·萊熱、科萊特、讓·丁格利、羅貝爾·卡皮亞於居家、室外或工作室留影,創意兼具超現實主義與劇場型態。1944年,他拍女性主義哲學家西蒙娜·波伏娃在Deux Margots咖啡館專心寫作;1952年,他來到畢卡索位於法國南部的家,拍了一系列畢卡索居家照片:《畢卡索的麵包手》成為經典,而畢卡索雙手貼住窗戶的那張照片則登上《生活》雜誌封面——真實生活中,畢卡索的雙手確實又圓又大且指節圓胖,所以在《畢卡索的麵包手》影像里,他神情嚴肅,沒有作怪,反而讓人發笑。1954年,

假如巴黎是個劇場,羅貝爾·杜瓦諾則是有耐心的觀眾,不分晝夜地等待他的劇目上演,偶爾升格為導演。他與亨利·卡蒂埃-布雷松、布勞紹伊、歐仁·阿捷特並稱法國四大攝影家,雖受布勞紹伊的影響,卻有他獨到的“法國人道關懷攝影”取向,而這些影像,不但是法國的重要文化資產,也是全世界的影像資產。

杜瓦諾同名作品集

黑匣子中的法國假如巴黎是個劇場,羅貝爾·杜瓦諾則是有耐心的觀眾,不分晝夜地等待他的劇目上演,偶爾升格為導演。他與亨利·卡蒂埃-布雷松、布勞紹伊、歐仁·阿捷特並稱法國四大攝影家,雖受布勞紹伊的影響,卻有他獨到的“法國人道關懷攝影”取向,而這些影像,不但是法國的重要文化資產,也是全世界的影像資產。

在法國攝影界,羅伯特·杜瓦諾和利·卡笛爾·布列松堪稱為一對並駕齊驅的大師

書籍封面

書籍封面布列松經常雲遊四海,作品比較深沉嚴肅,關心各地民族疾苦。杜瓦諾則一生只以他所居住的巴黎為創作基地,喜歡在平民百姓的日常生活中抓取幽默風趣的瞬間。

黑白攝影作品則引領我們攀上另一個高度,進入另一個時空,雖然我們未必可以在心中留下深刻的印象,但我希望我們可以通過那些在那個時空和文化背景下,散發著時光氣息的作品主題,了解羅伯特.杜瓦諾作品的精髓。

這一經典影冊,將以“時間影集”的方式展現在中國讀者的面前。這不僅僅是一本圖書,一本優秀精美的攝影集,更是一本可以永久使用的萬年曆,一本祭奠時間的絕佳禮品、收藏品。“時光與城市”

羅伯特.杜瓦諾的黑白作品讓我憶起了照相暗盒這種最早期的攝影設備,人類早在金字塔時期就發現了光源乃一切影像之源的奧秘。

經過了漫長歲月,攝影才成為捕捉影像的一種方式,然後,再慢慢被視為一種表達手法。

隨著賽璐珞膠捲面世,更現代化的照相機以其靈活可攜的特點壓倒了早期的影樓攝影。這項技

在經典作品的殿堂里,我們經常欣賞到羅伯特.杜瓦諾、亨利.布列松、積賴恩.尼埃普斯、安塞爾.亞當斯和曼紐爾.布拉沃等攝影大師的黑白作品,這些跨時空之作,一直歷久不衰。

事實上,時間於攝影而言,頗有點諷刺意味。時間是曝光度的指標,準確曝光是造就優秀作品的不可缺元素,但攝影又是一分半秒的凝結,是不起眼瞬間生活的捕捉,然後重現,讓人細味。這就是攝影,一種受不同時間概念約束的藝術。

然而,本次攝影展令人驚喜之處,是可以帶領大家從現今這個著重即時滿足、全球交流的電子攝影年代,返回時光隧道不遠處的那個時空,感受攝影師先用負片捕捉“陰”影像,然後再經顯影轉化成“正”影像,記錄在相紙上一絲不苟的工藝流程,所有作品都是時間、耐心和技術的結晶。

如果說攝影技巧是成就一位出色攝影師的條件,那只可算是基本條件而已。羅伯特.杜瓦諾鏡頭中的巴黎不僅隱含了純熟技巧,同時也蘊藏了作者對巴黎社會、人文和城市特徵的深刻了解。

文化,是人類生存與交流的的載體,蘊含了所有藝術表達方式和生活形式,因此,了解文化,是一個十分重要的課題。

羅伯特.杜瓦諾把城市,尤其是他喜愛的巴黎市,理解為一個活生生的載體,一個與城市及其居民的互動,一段文化古蹟與孩童、子孫和城市設計師之間的對話。

參觀“逝水年華──羅伯特.杜瓦諾攝影展”,猶如進入了時光旅程,一個我們久違了、沒有色彩的視覺旅程。

然而,正是缺少了這些我們習以為常的色彩,才讓這次展覽在二十一世紀的今天大放異彩。

我們活在一個彩色世界,顏色過分直接地反映了我們感官的一切。

但黑白攝影作品則引領我們攀上另一個感官高度,進入另一個時空,雖然我們未必可以在心中留下深刻的印象,但我希望我們可以通過那些在那個時空和文化背景下,散發著時光氣息的作品主題,了解羅伯特.杜瓦諾作品的精髓。

如果做到了,如果能夠與相片展開對話,我們就可以透過羅伯特.杜瓦諾的雙眼,返回那個時空,探索巴黎獨特的文化。這就是交流,需要的只是一位參與這次攝影展旅程的遊人,簡單至此而已。