歷史

溮河大橋

溮河大橋1987年出版的《羅山縣誌》,在該書第331頁查詢到了該橋的詳細信息:

“溮河大橋,位於羅山與信陽交界處的河棚西段,橫跨溮河東西兩岸,距羅山縣城21公里,為信葉公路主要大型橋樑之一。

民國12年(1923年),羅山公款局長方紹堯在現橋上游244米處架設簡易木橋,可通行小型汽車,民國14年(1925年)被洪水沖毀。

民國21年(1932年),國民黨政府在原址建起一座47孔,長64.8丈、寬1.05丈的低水位木橋,可通一般汽車。不久,又毀於水。

民國23年(1934年),國民黨政府在木橋舊址建造一座永久性大橋(就是現在這座橋)。共29孔,每孔跨徑12米,系鋼筋混泥土T型梁,全長360米,寬5米,兩側有欄桿。為當時京陝幹線河南省境內最大橋樑之一。

民國27年(1938年),日本軍進犯豫南,國民黨軍隊撤退時將橋東頭兩孔炸毀。

抗戰勝利後,修復通車。但橋面窄,車輛通行不暢。

1978年,國家在老橋下游244米處增建一座新橋(現在312國道上在使用的公路橋)。”

建造

《羅山縣誌》表明,溮河大橋是國民黨1934年在當時木橋舊址建造一座永久性大橋,系鋼筋混凝土T形梁。

也有人認為溮河橋是“抗戰時期由日本人建造”,但從各種資料來看,溮河大橋由日本人所建應為誤傳,因為1938年10月羅山戰役結束,至12月武漢會戰結束,日軍根本沒有時間修建溮河大橋。

建築技術

技術概況

羅山溮河大橋

羅山溮河大橋它的主要工藝就是將預製的樁打入土中,主要靠土的摩阻力,其次靠樁尖承壓力,使樁獲得承載力,再在樁頂用承台連起來,所形成的基礎結構。而“打入樁基礎”在早期使用的就是木樁。

施工時將木樁先楔進河灘,鑽過沙層,牢牢扎進河底,形成水泥橋墩樁基;隨後,施工人員在樁基四周釘下一圈稠密的木樁,圍護樁基,澆築鋼筋水泥橋墩,橋墩穩穩地坐落在扎進沙灘底的木樁樁基上,形成穩定堅實的橋墩。

技術背景

從理論上來講,這種技術是不存在任何問題的;而且在20世紀初,水泥鋼筋混凝土結構還未曾普及;另一方面,中國自古在木結構建築上就很有造詣。雖然木樁自身質量比較輕,但卻可以承受非常重的重量。

一般來說,這種木樁一般在工程中主要用於處理比較軟的地基。比如淤泥比較多的地方,一個辦法就是把所有的淤泥都清理掉,然後直接放橋墩,但顯然這種方法是不可行的;而另一種方法就是用木樁作為過度,通過密集的木樁將應力傳遞、分散到更深的土層來提高整體承載力。

這個橋要是放在現在,荷載能力肯定不達標,不過在1980年以前,機動車比較少,大多是腳踏車和行人通過,完全沒有問題。這種工藝在建橋的時候算得上國內比較先進的做法了。

橋堅強

引發爭議的照片

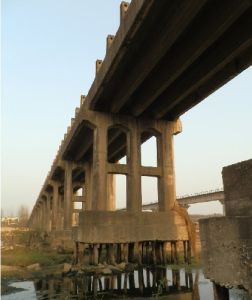

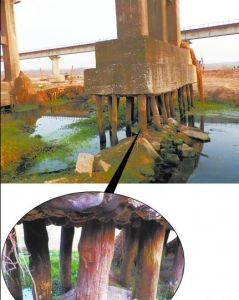

引發爭議的照片2012年12月6日中午,網友“@自由人重生”發微博稱,河南羅山縣有一座鋼筋混凝土製造的公路橋,竟靠木頭支撐。微博附帶的圖片顯示,該橋橋墩眾多,但其中入水的至少有兩個橋墩均由許多木樁支撐。該微博被多次轉發,很多網友在評論中指責建橋方偷工減料。

此後大橋拍攝者王耀平稱羅山木樁橋並非偷工減料,根據《羅山縣誌》,這座橋應該是1934年建造的。實際上,像這種用木樁支撐橋墩的橋樑並不稀奇,由茅以升自行設計和主持施工的中國首座現代橋樑錢塘江大橋就是用的木樁,當時每墩用樁160根。

得知大橋長達七八十年的歷史後,不少網友紛紛稱其為“橋堅強”,態度發生了180度大轉變。越來越多的網友開始對尚未“覺醒”的網友進行解釋、闢謠。不少不太清楚溮河大橋歷史的網友被“科普”後,對先前的指責明確表示了歉意。

安全性

羅山溮河大橋仍有居民通行

羅山溮河大橋仍有居民通行大橋下每隔10米便有一座水泥橋墩,橋墩上掛滿水草。每座橋墩均有10餘個大小、粗細不一的木樁分布在周圍。據粗略估計,木樁距離橋墩有1~3米的距離,其中最粗的木樁直徑約30厘米,最細的不過10多厘米。由於年久失修,個別木樁已經歪斜,而大橋兩旁的防護欄早已沒了蹤影,橋面兩旁雜草叢生。