文物介紹

纓溪宮

纓溪宮纓溪宮 始建於明朝嘉靖年間(1522-1566年),也就是繁衍至今的鄧、李、莊姓先民徙居詩敦初期。這些先民與其他族姓(據考有史、朱、林)先民一起,懷著對天順年前期(1457-1460年),青年儒士史雲濟(後在九仙山荇菜岩羽化)在詩敦坑美設館教學,培育英才,惠及後世的崇敬心情,為其塑佛像供奉,改書房為“荇帶院”的紀念建築。清代初期,更名為“纓溪宮”。

纓溪宮坐落於潯中鎮潯中村詩敦纓溪東畔,與清代進士、雲南開化知府、里人李道泰墓隔水相望。自始建以來,歷代幾經修葺,民國34年(1945年)於右側依樣另建,宮坐東向西,面積約670平方米,1987年7月重修,並依樣重建朴巡亭。廟宇金碧輝煌,周邊景色秀麗,明清時期,是縣城郊區一個著名的遊覽勝地,以八景著稱,名標縣誌。

纓溪宮

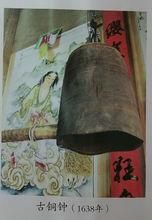

纓溪宮纓溪宮始建至今,歷經滄桑,已近五百年。現宮裡保存有明朝崇禎十一年(1638年)鑄造的銅鐘一口,

纓溪宮

纓溪宮清朝乾隆五十八年(1793年)刻制的木質籤詩牌一塊,

纓溪宮

纓溪宮還有鄉賢、原復旦大學教授、副校長蔡尚思,中國文博副研究員、廈門大學考古專業客座教授徐本章等名人的匾額、詩作,極為珍貴。

纓溪宮

纓溪宮 纓溪宮

纓溪宮1991年被列為縣級文物保護單位。

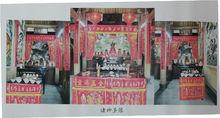

纓溪宮供奉:正殿史公雲濟祖師,左殿大使公,右殿法主公;還有三代祖師、保生大帝、五穀仙、吳仙公、趙元帥、康元帥、舍人、印童塑像列奉其左右,佛光普照,香火綿延。

二十一世紀以來,詩敦按城市功能定位,以工業區、商住區開發建設為載體,高品位推進新農村建設。目前,城中新村建設己初具規模。纓溪宮的佛光神采,將與歷來素有"金詩敦"。美譽的自然環境、人文地理相融合,為繁榮民族傳統文化,建設和諧社會服務。

大事記

明朝正統六年(1441年):史雲濟生於晉江縣坊堝(浮橋一帶)。

明朝天順年前期(1457一1460年):史雲濟寓居詩敦,結庵纓溪,設館教書於坑美。

明朝天順八年(1464年):史雲濟在九仙山荇菜岩坐化。

明朝嘉靖三年(1524年):銘山周進宗之孫、周孟十等人取史雲濟舍利、塑史公祖師像,奉祀於永安岩(即荇菜岩)。

明朝嘉靖年間(1522-1566年):詩敦里人易建書房為荇帶院,塑史公雲濟祖師像供奉。

明嘉靖廿六至卅二年(1547一1553年):知縣緒東山迎史公祖師以驅蝗有應。

明朝萬曆卅三年(1605年):永安岩僧真錄重塑史公雲濟祖師像

清朝康熙年初期(1662-1682年):進士、知府李道泰更名“荇帶院”為“纓溪宮”

民國32年(1943年):史公祖師正身、二副像,大使公橡及佛轎三架遭焚於縣府大庭。

民國33年(1944年)重塑史公祖師正身、二副像,大使公像,前往西天寺開眼。

民國34年(1945年):鄧世開 主事,在原宮右側另建纓溪宮,坐向巽乾兼辰戌,面積670平方米。

1962年:纓溪水尾纓溪橋(俗稱肖坑橋)改建為單孔石拱橋(原橋明代始建,清代1743-1748年知縣魯鼎梅重建,二孔木橋)。2006年再次改建為涵洞式公路橋。

1966年:纓溪宮諸佛塑像毀於"文化大革命"運動。

1967年:原舊宮廟遭拆毀,具幾百年之久的“荇帶院”。宮匾、楹聯、壁畫等文物失傳。

1985年:史公雲濟祖師像重塑,農曆八月初八日開眼。

1986年:纓溪宮前左潯中大橋竣工,為一大四小孔石拱橋。

1987年:纓溪宮屋頂重修、宮殿上漆、重建朴巡亭。

纓溪宮

纓溪宮同年12月,原復旦大學副校長、教授蔡尚思回到闊別45年的家鄉詩敦探親

纓溪宮

纓溪宮1988年:農曆正月初四日,雲濟祖師回九仙山永安岩謁祖進香。

同年,塑金面史公祖 師象,農曆十二月廿四開眼。

1989年:農曆正月,雲濟祖師進香金液洞。

1990年:農曆正月,雲濟祖師回九仙山永安岩謁祖進香。

1991年:農曆正月初九日,雲濟祖師回九仙山永安岩謁祖進香。

同年11月,德化縣人民政府公布為第五批縣級文物保護單位。12月"德化縣纓溪宮文物保護小組"印章啟用。

1992年:農曆正月初四日,雲濟祖師進香九仙山靈鷲岩。

同年,塑三代祖師、保生大帝、舍人、印童(文、武)、趙、康元帥像。

1993年:農曆正月初七日,雲濟祖師進香九仙山靈鷲岩。

同年,重修宮廳、朴巡亭。

1994年:農曆正月初六日,雲濟祖師進香天馬山岩。

1995年:農曆正月初七日,雲濟祖師回九仙山永安岩謁祖進香。

1996年:農曆正月初二日,雲濟祖師進香紫雲洞。

同年,德化縣纓溪宮文物保護小組更名為德化縣纓溪宮文物保護管理委員會。纓溪宮文保管委會被縣政府授予縣文物保護工作先進單位稱號。

纓溪宮

纓溪宮1997年:農曆正月初二日,雲濟祖師進香雪山岩。

1998年:農曆正月初十日,雲濟祖師進香虎賁山岩。

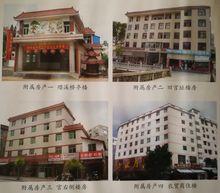

同年,置建五層舊宮址樓房,面積2000平方米,費資人民幣75萬元。

1999年:農曆正月初八日,去濟祖師進香天馬山岩。

2000年:農曆正月初二日,雲濟祖師進香觀音岐碧象岩。

同年4月,德化縣人民政府公布縣級文物纓溪宮保護範圍(總面積939.3平方米,附屬建築戲台143.7平方米)。

纓溪宮

纓溪宮2001年:農曆正月初六日,雲濟祖師進香雪山岩。

2002年:農曆正月初八日,雲濟祖師進香程田寺。

2003年:農曆正月初三日,雲濟祖師進香西天寺。

2004年:農曆正月初五日,雲濟祖師進香西天寺。

同年,置建五層宮右側樓房,面積550平方米,費資人民幣31萬元。

2006年:置建三層纓溪橋亭樓,面積600平方米,費資人民幣35萬元。

2007年:置建詩敦洋中(雙孔鋼混)、洋頭(單孔鋼混)二橋。

2008年:置建七層農貿商住樓,面積10000平方米,費資人民幣425萬元。

2009年:農曆正月初十日,雲濟祖師進香紫雲洞。

同年,置建詩敦宮口坂景苑橋,為雙孔鋼混結構。

2010年:農曆正月初八日,雲濟祖師進香雪山岩。

2011年:

農曆正月初三日,雲濟祖師進香紫雲洞。

農曆九月初八日,纓溪宮鼎新重建開工。

同年10月,理事長林璧堯倡導並組織人員編寫《纓溪宮史志》。

2012年

農曆正月初六日,雲濟祖師進香西華岩。

農曆十一月,纓溪宮鼎新重建竣工,建築面積260平方米,占地面積121平方米,費資120餘萬元。

2013年

1月15日、農曆壬辰年十二月初四日,雲濟祖師等佛像晉殿。

1月26日、農曆壬辰年十二月十五日,纓溪宮舉行重建竣工慶典,縣分管領導、有關部門、鎮、村負責人及企業家代表出席參加剪彩儀式。

2月17日、農曆癸巳年正月初八日,雲濟祖師進香西天寺。

2月, 《纓溪宮史志》付梓出版。

纓溪宮

纓溪宮詩敦形勝

金詩敦

詩敦,俗稱西墩,位於德化縣城東北塥,距城裡許,清代屬在坊里、民國為詩敦保,現行政區劃與鳳池村組合成潯中村,隸屬潯中鎮。

詩敦,由十來個小村落組成,西自城後、新寨、東埔、龍震慕、延滬溪北岸至東頭,南起沙堤、外洋、內洋、嶺美至壩內,方圓五里,人口密集,是個古老的自然村。

詩敦,群山環抱,樹木常青,山花爛漫,景色宜人纓溪水村中穿流,田園隨溪蜿蜒,阡陌縱橫,曲折有致水源豐富,土地肥沃,作物茂盛,六畜興旺,素有"金詩敦"美稱。

詩敦,古時候,人群開發聚居之後,早澇災害威脅嚴重,食糧生產欠收,人們生活困苦,不時有人離鄉背井,棄田逃生異地他鄉,土地漸漸出現荒蕪。屯裡長者,看在眼裡,急在心中,集思廣益,決定興修水利,派人沿溪察看,擇定今叫"壩內。之處,築大壩,攔溪水,並沿雙髻山麓,開渠挖溝,隨後,又在西墩溪垵坑支流和源於杉垵的史厝坑支流上築堤截流,引溪水灌溉磨石嶺尾沿虎山腳下的詩敦溪東、溪西、外洋、龍震慕及東頭洋的大片田園土地。

詩敦,自此後,儘管天公不作美,連晴無雨,而境內卻能久早無憂,旱澇保收,里人勤耕細作,食用無愁,一到金秋季節,大片成熟稻穀,隨風搖擺,霞光映照,金光燦爛,好似金子,美不勝收。適東頭毗鄰之後所,盛產陶瓷,銀兩頗多。嗣後,“銀後所”、“金詩敦”之美譽,傳遍四鄰八舍,遠近鄉村,世代傳頌,綿遠留芳。

人文紀略

詩敦,這個美麗富饒的古老村莊,歷來姓繁人眾,據查證,明朝弘治年前,己有朱、史等姓氏先後在此開發繁衍相傳,早期還有原林姓(嶺兜壠)、原柯姓(宮後頭)、原盧姓(盧郭坂)、原陳姓(龍震慕)、原劉姓、葉姓(格仔上)、原易姓、葉姓(火灰度),宋代普光院、邊鼓壠窯址等處周邊姓氏先民居住,後來人丁湮沒,無從査考。

明弘治十年(1497年),鄧氏自漳平徙居詩敦嶺美,迄今已有515年歷史。隨後,嘉靖間有李姓(1542年)、莊姓(1551年)入居,至今分別有470年和461年之久。明萬曆至清朝、民國初期先後又有溫(1605-1628年)、林(1659年龍震慕,1851-1861年盧郭坂)、蔣(1686年)、陳(1700年新寨)、關(1721年)、黃(1808年)、郭(1862-1874年盧郭坂)、蔡(1911年)、王(1911年)、曾(1567一1572年東頭)、楊(1662-1722年東頭)等姓氏肇基,到中華人民共和國成立初期,從各地遷來居住的,有23個姓氏,187戶,740人。1986年秋,重修纓溪宮時統計,達37個姓,2000左右人(其中入境29姓,280戶,1460人,近年來已達34姓,458戶,2000左右人)。2011年,潯中行政村常住戶籍人口4000多人,76個姓氏(不包括村境內新建商品房小區的住戶),為歷史上罕見的多姓共處之村。

詩敦,文化教育發達,人才輩出。明朝天順年前期(1457-1460年),青年儒士史雲濟曾經在坑美設館教學,培育英才。清代有進士李道泰,舉人李公培、李捷南、王光張,瓷雕藝人鄧冠想等當代有中國著名歷史學家、教授、上海復旦大學副校長蔡尚思,德化縣立中學校長林泉等。據統計民國期間,有科、縣級官員7人中華人民共和國成立後至今,有副科級以上幹部11人,校長3人,工程師以上技術人員約25人。

歷史沿革

纓溪宮,原名荇帶院,坐落於德化縣城潯中鎮潯中村詩敦纓溪東畔,東榜山西麓。傳說,詩敦東北部,龍翰水尾,纓溪東畔,一峰突聳,名溪心寨,山勢沿著村子東南面的雙髻山、經磨石嶺、東榜山、折向西南至纓溪東岸,起起伏伏活像一條正在爬行的大蛇,蛇頭溪心寨,蛇尾纓溪宮,故有“蛇形風水”之說。

纓溪宮

纓溪宮荇帶院喻名之前,原為周邊族人供子女上學的書房,(據莊氏族人口傳,該書房為其所有)。據查證,附近一帶早有史、朱、林等姓氏族人,以及卜居後繁衍至今的鄧、李、莊姓先民居住。明朝天順年前期(1457-1460年),晉江坊堝人氏、青年儒士史雲濟,曾在詩敦坑美設館教學、培育英才,後在九仙山荇菜岩羽化。嘉靖年間(1522-1566年),里人為崇奉史公雲濟祖師,改建書房為荇帶院,塑其佛像在此供奉,遂成廟宇,並將雲濟住過的地方,確稱為史厝坑。

纓溪宮

纓溪宮清朝康熙年初期(1662-1682年),鄉賢、進士、知府李道泰為激勵青少年奮進之心,予以更名為。“纓溪宮”。

纓溪宮自始建後,屢經修葺裝飾,廟宇金碧輝煌,周圍景物秀麗,明清時期,是縣城郊區一個著名的遊覽勝地,曾以八景著稱,名標縣誌。民國期間,纓溪宮前左側植有樟樹一株,時樹胸圍2.4米、樹高20米、樹冠直徑15米,鬱鬱蒼蒼、生機盎然。

民國34年(1945年),里人鄧世開主事,偕同李德瑤、莊國洸、蔣泰山、陳華開、林其瑤等人,在其右側依樣另建,坐向辰戌兼巽乾,木結構,歇山頂式、屋脊,由主殿、朴巡亭組成,占地面積約670平方米。

中華人民共和國成立後,纓溪宮曾渡過一段坎坷的歲月,“文化大革命”期間的1967年,原舊宮廟遭拆毀,具幾百年之久的原“荇帶院”宮匾、楹聯、壁畫等文物失傳。

1985年農曆八月,里人重塑史公祖師像,隨後兩年,纓溪宮進行主殿、屋頂,朴巡亭等項目的修葺重建,繼後又增塑金面祖師、三代祖師、保生大帝等聖像,逐漸進入鼎盛時期。

1991年11月9日,德化縣人民政府公布為第五批縣級文物保護單位;2000年4月公布纓溪宮保護範圍,由德化縣文物管理委員會、德化縣人民政府立碑。

1998-2008年,投資560多萬元,先後建成舊宮址樓房(五層)、宮右側樓房(五層)、纓溪橋亭樓(三層)、農貿商住樓(七層),建築總面積一萬三千多平方米。為詩敦內外洋、新寨、城後諸姓氏所共有。

纓溪宮

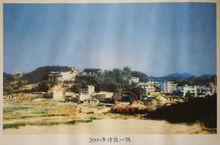

纓溪宮2000年前後,縣城範圍擴大,詩敦納入規劃,城建日新月異,高樓大廈林立,與時俱進,鼎新廟宇,天人同心,一呼百應,善信鳩資,2011年辛卯季秋開工,次年仲冬告竣,建築面積260平方米,占地面積1218平方米,費資120餘萬元,宮宇宏偉壯觀,堂皇富麗。

民俗活動

纓溪宮雲濟祖師有進香、做醮、壽誕、祈福等廟會活動。進香是最大場的廟會,1950年以前年年舉行。

進香

纓溪宮

纓溪宮進香,俗稱“請火”,目的有二:其一、通過進香祈求風調雨順、合境平安、五穀豐登、六畜興旺。其二、佛界間彼此互相探望、互相交流、或者謁祖。具體工作是

1、組織領導:合境弟子分組輪值,謂之首事,卜選正、副組長做廟會的組織領導工作。

2、擇日擇址一般在每年正月上、中旬舉行,特殊情況、也可用其他時間,至於明年哪一天、往何處寺院進香,則是在做醮即將結束時、由法師把"笅杯"高扔,連起三信杯決定的,即全由雲濟祖師擇定。

3、準備工作:開首事會,分工負責,具體安排,主要是出火籤、寫禮帖、印符篆、做旗子,與寺院具體聯繫等事宜。

4、進香程式

甲、起駕

1、法師立壇,發文書(請真神降臨)

2、法師請起馬、菩薩入轎,上車。

3、進香隊伍,總的安排原則,除禮儀上的安排外,先文後武,其次序為

(1)火頭銃(指揮行動發令之意)

(2)進香牌(配以小鑼表明廟會主題)

(3)大燈一對(左右並行,上書纓溪宮進香,設木燈架,手執木柄,燈內點燭火)

(4)菩薩名旗(一雲濟祖師、一張公聖君等)

纓溪宮

纓溪宮(5)車鼓隊

(6)紅旗隊;

(7)五音隊(南音隊)、花鼓隊

纓溪宮

纓溪宮(8)三通鼓隊

(9)舞龍隊、

纓溪宮

纓溪宮舞獅隊

(10)進香旗(配以香線鑼)

(11)火香籃

纓溪宮

纓溪宮(l2)槍刀旗(保衛之意)

(13)鼓對隊(彩旗、正副鼓、正鼓配一磐子,負有鼓對指揮之意,還有小鈸一、銅鐘一、小哨吶一,及其他小打擊樂器)

(14)張公聖君轎(8人分組輪流拾)

(15)涼傘、轎後鑼

(16)鼓對隊

(17)雲濟祖師二副公轎

(18)涼傘、轎後鑼

(l9)鼓對隊

(20)雲濟祖師正仙

纓溪宮

纓溪宮(21)涼傘、轎後鑼

(22)火頭先生坐轎(轎上鋪紅毛毯以示對先生尊重)。

進香寺廟均在名山深處,要步行,隊伍簡化了。如果是遊街,則増加不少文藝隊伍,如南音隊、民間舞蹈隊(蚌舞、弄球、閣隊)、舞獅、舞龍隊、紫獅舞···等,可插在(10)和(11)之間(先文後武)。

當代交通便利,車輛眾多,大寺廟基本通公路,參加進香隊伍都坐汽車,菩薩坐於轎內也上汽車。

隊伍到了寺廟護界將軍亭,全部停止前進,鑼鼓聲全息,不得喧譁,由進香首事(頭人),火頭銃一支,先生和正擔

纓溪宮

纓溪宮先到寺廟與長老聯繫,並於各殿點香燭。奉糕點、送進謁拜帖(即做隊伍入寺前之準備工作,先行通報之意)。隨後,火頭鋶點響,在護界亭的隊伍聞響銃聲,立即鑼鼓大作,隊伍依序往寺廟進發。

入寺:隊伍停於寺前埕,鑼鼓大作,法師依張公聖君、二副、正仙次序請下馬,舞獅隊拜佛、入寺,獅隊入寺拜佛,後略作休息。

過爐:在正殿排設供品,寺住持長老在正香爐(正殿正中大香爐燃香末。法師禱告諸佛:纓溪宮雲濟祖師詣寺拜謁諸佛,進香首事祈求庇佑合境人丁興旺、四季平安、六畜興旺、五穀豐登,並求恩準賜予香火,回宮奉侍,共庇纓溪合境安寧!打信杯後(得允準之意),用法器銅劍將正爐香火、挑到火香籃中香爐內(旗幡搖飄、鑼鼓大作,如上法,挑三次正爐的香末。專人照護,常以白粿作燃料加添爐內),務使香火長旺。

纓溪宮

纓溪宮待回宮後,法師再以同法,從火香籃香爐內的香火、挑入纓溪宮正殿的正爐,再加香末燃點(寓長奉之意,謂之過爐)。

乙、回駕

辭行,過爐之後,緊接辭行。法師、進香主事代佛辭謝。鑼鼓大作,再請起馬、入轎,並向寺廟長老辭行後、隊伍回駕,到護界亭時,隊伍暫停,鑼鼓暫息。法師向寺廟發"回頭表"(即代佛辭謝之意)。然後隊伍回駕,法師趕到隊伍之前,以麻蛇橫盤路上,讓隊伍人人跨過麻蛇繼續前行(防止有其他非正神打擾之意)。

纓溪宮

纓溪宮沿途鄉里有設供者,都預先送來請帖,並於隊伍臨近時,禮佛人接佛,同時派人接抬佛轎。隊伍都到設供之處,繞供筵一周再休息(意為禮貌),法師禱告何鄉里接供及信士姓名,禱求祖師庇佑四季平安、五穀豐登等。之後,由先生送禮貼,代佛謝禮,接佛人點香送行,原接抬佛人,再拾佛轎行一小段路,原來的人接過佛轎,隊伍前行。

丙、接駕

纓溪宮

纓溪宮境主公不出境(留鎮本境、保護子民),僅於雲濟祖師回駕入境時接駕,然後,境主公朝天聖侯前行,參加遊街活動。

纓溪宮

纓溪宮遊街:回駕入境,稍作休息後,開始遊街活動,所有文藝隊伍均入隊參加,沿途接受供筵,法師均如上法禱告、祈求庇佑。

巡洋:遊街後回境巡洋(即巡行各角落,驅除邪祟、保護子民平安和五穀豐登之意),接受供筵。

纓溪宮

纓溪宮鎮符:鎮符在垵坑外洋一橋下小溪灘處。(歷來如此,傳古時,該處系垵坑水尾,外屬詩敦,常有魈魅出沒,興風作浪,故云濟祖師於此鎮符,以示鎮壓之意)。鎮符之後,舉行菩薩歡樂競跑活動,即從鎮符小溪之北稻田處(沿途都是水田)為起點,各佛轎排列於起點,火頭銃為發令信號,銃聲一響,各抬轎者抬著佛轎,沿水田競相追趕比賽,力爭冠軍(表示進香即將勝利結束,魈魅已被鎮壓,競賽歡樂之意)。隨後,繼續完成巡洋之程。

丁、入宮

進香回駕,完成了遊街、巡洋、鎮符等,回到宮前,佛轎停於前埕,此時,鑼鼓喧天,旗幡搖飄,鞭炮震天,舞獅拜佛,法師請下馬,進殿。

犒軍:法師於殿前向外施法,給沿途護駕之將兵、以雞血酒等代佛犒勞。到此,進香廟會宣告結束。

當晚,接著做醮廟會,告慰諸佛進香勝利結束。祈求從此更好庇佑鄉里、弟子和諸信士平安、各業發展、五穀豐收。

做醮

做醮,是一種集體祈禳形式。纓溪宮每年做一次,時間緊接進香結束之後、若無進香則另擇日舉行。

屆時,由進香輪值繼續主事,設壇擺奉供品,請法師做道場,朝請雲濟祖師、朝天聖侯、張公法主等諸神,為本境民眾消災解厄,保全賜福,庇佑合境族民興旺發達,吉祥如意。

壽誕

纓溪宮祭祀、慶壽紀念日:雲濟祖師為農曆六月十四日

纓溪宮

纓溪宮、八月十四日,

纓溪宮

纓溪宮大使公朝天聖侯為農曆三月初十日。

纓溪宮

纓溪宮屆時,境內信眾輪值主事,設壇、排敬誕、奉供品,請法師做道場,朝請合宮諸佛共享同慶。是晚,爆竹連響,鑼鼓喧天,放電影、唱戲、

纓溪宮

纓溪宮演木偶,

纓溪宮

纓溪宮善信叩謝,接連祭祀數天、半月之久,熱鬧非凡。

祈福

祈福,境內眾信祈求合境平安、風調雨順、六畜興旺、五穀豐登的一種形式。纓溪宮祈福,每年五次,即農曆二月初二日、三月初九日、六月初二日、立秋日和冬至日。屆時,境內信眾輪值主事,備辦葷素果品、香燭金紙等供奉,由法師祈福,恭請雲濟祖師、朝天聖侯、張公法主等全宮諸神一帥將驅除妖魔惡煞、蟲災病害、畜禽瘟疫、虎狼山豬。保佑境泰民安、吉利安康、家家安慶、戶戶寧安、三陽開泰、百福俱臻。

驅災

舊社會,田園莊稼一旦發生病害蟲災,或家禽牲畜起瘟疫,百姓看在眼裡,急在心上,束手無策,只得請神迎佛,祈求神靈驅除瘟疫、病蟲害,保佑境內田禾大熟、六畜興旺。

中華人民共和國成立後,莊稼蔬果有植醫,牲畜家禽有獸醫,藥到病除,效果尤佳,保收有望,迎神請佛、驅災習俗,不再出現。

舞獅

纓溪宮

纓溪宮獅子,形態威武雄壯,象徵智慧力量。舞獅,健身娛樂,氣氛熱烈,喜聞樂見,何樂不為。

詩敦舞獅,歷史悠久,武藝高超,遠近聞名,素有師兄稱譽。相傳,明朝嘉靖年後,為迎合廟會活動,舞獅便頗為盛行,境內習練場所密布,壩口嵛、壠仔頭、鄧厝嵛、龍舞兜等角落皆有,藝人輩出,清康熙年間,李光培智勇雙全,武藝超群,科中武舉。

舞獅通常與武術表演結合,配備單刀、雙刀、鋼叉、鉤槍、鐵靶、木棍等道具,有三戰、四朋、十八步、三十六步、鹿拳等武術套路,表演時,配有鼓、鑼、鈸,敲打節奏協調,場面氣氛熱烈單獨表演一般為觀供、拜佛等。

舞獅表演藝術,不斷創新提高,有翻滾、攀登、走險氣功等,如獅子戲球、獅子瞻橋孔、獅子走橋欄、獅子騰空飲水等高難技巧,贏得觀眾陣陣喝彩。

清末民初,詩敦舞獅,達到鼎盛,技能高手,層出不窮。李榮隨、李光土、李乃揪、莊國酒、莊光江、莊光親、莊大煥、鄧奕對、鄧世開、鄧世秀、林正中、林明德等人,舞獅技巧熟練,武功動作精湛。一次,舞獅隊隨同雲濟祖師進香永安岩,途經赤水,以機智靈活的高超武功表演,獲得"吞鐵球"、"舔芥菜"、"登高飲水"的美好佳話流傳。一年春節間,縣城五關佛巡行,過雲龍橋時,鄧奕對足穿木屐,手舞獅球,倒行通過石欄桿;舞獅者靈巧自如俯向石墩邊取果,觀眾驚嘆不已,喝彩不停。

新中國成立後,舞獅傳統得到繼承和發揚,湧現出林榮著、林良基、林萬冶。莊克枝、莊大練、莊克實等一批青年人,吸收其他舞獅形式,創新豐富藝術內涵, 裝扮獅身,點亮獅眼,鼓樂聲中,翩翩起舞,生動活潑,美麗壯觀。1995年元宵獲得中國泉州廣場民間文化藝術節表演三等獎。

釋道神佛

纓溪宮

纓溪宮祖師公史雲濟

祖師公,姓史,名雲濟、法號妙應,俗名蓮枝、常青,泉州府晉江縣坊堝(浮橋)人,明朝正統六年(1441年)八月十三日午時生。自幼聰穎睿智,有過眼不忘之才,人稱神童,長大後氣宇軒昂,舉止雍容,是安邦定國之才,勤讀詩書,精通經史,才華出眾。景泰五年(1454年)甲戌科二甲進士,天不從人願,未能奪得一甲桂冠,抱負尊重,愧見父老鄉親,看破功名,有意成佛,終日徘徊京城各大寺院,一日身穿袈裟,混在眾僧中跪接鑾駕,不慎帽冠落地,觸怒聖駕,幸得高僧以“待擇日剃度之新徒”稟奏,免過欺君之罪,遵旨皈依佛門,清心寡欲,苦讀經書。

嗣後,史雲濟離京雲遊天下名山大川,遍訪名寺寶剎,與長老談經說法,求教經文符篆,刻苦學習,心得甚豐。後來到德化,見詩敦青山秀水,環境優美,就在詩敦溪東畔、史氏宗親處寓居,後結庵坑美,日夜攻讀經文,在落髮之前,對佛經佛法造詣頗深。過些時日,得知村里孩子都不識字,遂發慈悲之心,搭棚設帳,招收孩子讀書,培育英才,當起了教書先生。不久,便與孩子及詩敦人情深意洽,人們對其尊敬有加。

暇時,史雲濟常與人們暢談德化山水,了解戴雲、九仙、石牛等名山。又過些時,突然辭別里人,表明出門心意,並語重心長表示,將會永記詩敦,隨後大踏步走去。後來,人們為感念史先生雲濟,就將他住過的角落(恰有條坑)叫做“史厝坑”。

史雲濟出了詩敦,望北而行,沿途欣賞德化山川秀水,到了石獅岐,頓然心念詩敦和詩敦人,尤其是從他讀書的孩子,回頭遠眺,白雲皚皚,遠見九仙,層巒峻聳,風景秀麗,氣勢蓬勃,氣象萬千,真是風水寶地。於是就回身望九仙山方向走去。入夜,見九仙山麓亮起一點火光,即虔誠祝願,火光之處,莫非是貧僧修成正果之地,遂心所願,又一個火點亮起,頓時喜出望外,連夜趕到大班(即大銘),求宿一林氏老嫗家裡,受到濃情接待,感激異常。且獲知,火光系在九仙一石洞裡修行的蛇氏名岳,為其飼養的母豬生崽。三旦。(閩南方言生仔三日),依常例點竹燭謝天之舉。

史雲濟在九仙山荇菜找到蛇岳,兩人一見如故,言談融洽投機,立約共修正果,擇址同建福地,日後永安於此。還拜訪銘山地權周進隆、進宗兄弟,暢談建寺之事,得到周氏極力支持,並與其盟誓換帖,結為異姓兄弟。

明朝天順八年(1464年)六月十四日,史雲濟修真功成,在寺左"法水流香"石崖上圓寂坐化,周氏兄弟遵囑,懸其骸於大椿樹梢,後移懸小班(小銘)周氏祖宇右邊大椿樹梢。嗣後,史雲濟誼兄周進宗與侄兒瓊六捐獻山場,籌建寺宇,取名“永安岩”。六十年後,時明嘉靖甲申三年(1524年),椿樹梢豪光閃閃,小銘檀越主周進宗之孫周孟十偕族人遵其囑,取雲濟舍利塑佛像,敬稱“史公雲濟祖師”,供奉於永安岩正殿。

同期,明嘉靖年間(1522-1566年),九仙山荇菜岩塑佛師傅賴氏兄弟 [龍闕人,明弘治五年(1492年),始祖質奄卜居龍闕],經懇請同意,惠賜雲濟一指骨,擬帶回鄉供奉,一路南來,途經詩敦,夜宿書房,置褡褳於几上,次早要上路時,頓覺褡褳沉重,遂告於里人,眾謂雲濟曾設帳坑美,與詩敦人情深,集眾議,改書房為宮廟,喻名"荇帶院"(清初更名為"纓溪宮"),取雲濟一節指骨塑佛像崇奉(據傳,另二節指骨塑像,供奉於蔡徑宮和龍闕攀龍宮),自此,祖師靈顯,驅瘟卻匪,護境安民,深受欽敬,香火興旺。[據莊氏族人口傳,纓溪宮與湖上宮史公祖師像,為湖上莊姓師傅在永安岩粉身佛像時,取回雲濟一指骨,於明萬曆廿六年(1598年)前後所塑]。據清乾隆版《德化縣誌》載“明嘉靖廿六一卅二年(1547-1553年),邑令緒東山迎以驅蝗有應。”有求必應,庇佑平安,六畜興旺,五穀豐登。(注緒東山、號三南,廣西馬平人,以舉人出身,任德化縣知縣。)

正殿現供奉有:史公正身(86公分)、二副(48公分)、三副(38公分)、四副(31公分)、五副(28公分)、金面(55公分)祖師像六尊。

附一:史公祖師咒語

雲濟祖師大菩薩,神通廣大不思宜。

正統六年歲辛酉,八月十三午時生。

自幼聰明兼容知,詩書六藝五經通。

甲戌科場去赴試,兩榜成名天下知。

天順八年身顯化,六月十四坐蓮花。

石碑法水傳天下,威靈顯赫度僮身。

千處祈求千處顯,萬家祈請萬家靈。

弟子誠心三拜請,飛雲走馬降來臨。

拜請雲濟史祖師,親身下降度僮身,

開報草藥要分明,急急奉行如律令。

附二雲濟史公祖師靈感杯詩清乾隆癸丑年(1793年)端月吉旦

01、信信信 所求皆康泰 登科感聖恩 前程方廣大 事事稱心情

02、信信陽 空山無好寶 努力枉虛行 泥龍何作雨 莫聽野地神

03、信信陰 日出在東方 萬事大吉昌 求官皆進職 選出紫衣郎

04、信陽陽 殘花遭雨打 缺月被雲巡 行人都阻滯 惹得事如毛

05、信陰陰 五穀皆大熟 人民賀太平 並無半點事 百福自鹹臻

06、信陽信 中陽兩頭聖 所求事無定 但看中秋月 天開月再明

07、信陰信 求官皆進職 科舉立功名 作事方如意 財喜必登門

08、信陽陰 白虎林中坐 青龍飛上天 不見神仙面 空手倚欄桿

09、信陰陽 初來財祿聚 久後定不祥 春夏皆大吉 秋冬有損傷

10、陽陽陽 此卦大不祥 強為有損傷 勸君休挐力 莫把作尋常

11、陽信信 久雨未放晴 風吹霧趕雲 但看初旬月 天開月再明

12、陽陰陰 青龍飛上來 再問大賢才 中間遷正穴 必定得橫財

13、陽信陰 先陽後信陰 禍患卻相侵 官非皆退敵 無減亦無增

14、陽陰信 寶鏡似明月 團圓暢我情 婚姻宜結合 琴瑟得和鳴

15、陽陽信 耕作須用力 淘沙始見金 早禾無足貴 秋節自冬成

16、陽陽陰 兩陽下一陰 鬼賊卻相侵 見官休下獄 免得苦呻吟

17、陽陰陽 登山尋百寶 枉費用心機 莫道錢筒滿 空手且回歸

18、陽信陽 求財皆有益 時得貴人扶 神明同庇佑 事喜定無憂

19、陰陰陰 陰君傳紫詔 命里不相逢 天曹先注定 任他走無門

20、陰陰信 禾苗當挺秀 根節有蟲傷 莫怨神共佛 天災恐不祥

21、陰陰陽 兩陰下一陽 姻緣不久長 算來皆注定 破壞有損傷

22、陰信信 月色清明朗 光輝照滿天 五湖並四海 凡事稱心情

23、陰陽陽 陰保陽又保 不用生煩惱 任他走東西 到底還歸我

24、陰陽信 行船波浪急 反覆莫欺天 善事多可作 惡事莫近前

25、陰信陽 心高志浮雲 求謀事不成 家中恐怪異 妻子哭連連

26、陰陽陰 久旱何時雨 枯焦未得伸 早求西方倒 免得受艱辛

27、陰信陰 葉落根還在 不久又迎春 眼前無秀色 後有光精神

大使公王審知

大使公,敕封朝天聖侯。姓王名審知,字信通,又宇祥卿,軍中號白馬三郎,河南光州固始縣人,生唐鹹通三年(862年)三月初九日,羽化五代後唐同光三年(925年)。

王審知從小喜讀經史兵書,積蓄了軍事才能和政治謀略。唐末,隨兄王潮一起參加王緒為首的義軍。後渡江南下,經江西入福建,攻打長汀、漳州等地。不久,發生軍變,擁王潮為首領。王審知協助兄長重整隊伍,嚴明軍紀,與士兵同甘共苦,身先士卒,搞好軍民關係。順利攻克泉州、福州,統一福建全境。唐昭宗乾寧四年(897年),兄病逝,審知繼位。唐亡,後梁太祖(朱溫)封王審知為閩王,升福州為大都督府。

王審知目睹唐末山河破碎,千里不見人煙的悲慘景象,在執政之後,遂利用崇山峻岭之天然屏障,避開中原戰亂,安定政治局面,讓福建人民得以休養生息,促進經濟文化發展。吸取教訓,整頓史治,發展生產,穩定局勢。

王審知帶頭節食,住簡陋平屋,穿補丁衣服,杜絕拍馬恭維劣習,堅執紀綱,任人唯賢,設招賢館,啟用專業人才,即使山野中有一枝之長者,都聘來重用。如起用出身寒微、卻熟悉農桑瓷的德化人顏仁郁主管農業,善經商的張睦管商業,任福清人翁承贊為相,莆田人徐黌掌書記,仙遊人鄭良士為左散騎常侍等要職,招來中原名士李洵、韓偓、崔道融等人為他效勞。

王審知重視海港建設,江河疏通,通過甘棠、泉州等港口大力發展對外貿易,中外商人、僧侶往來頻繁,文化交流密切,市面經濟繁榮、人民生活豐富。

王審知號召各地興辦教育,做到府有府學、縣有縣學、鄉間有私塾,福州設高等學府,集秀者於一堂。組織大批文人學士,蒐集整理古籍,搶救文物典籍,保護祖國文化遺產。

王審知治理福建30年,在唐末五代時期,王潮、王審邦、王審知三昆仲對福建的社會安定,經濟、文化的建設、發展所帶來的變化,受到後人的好評。宋太祖題額“八閩人祖”,清乾隆帝加封王審知為“朝天聖侯”,歷朝歷代福建主政官員對三王的歷史性功績都給予充分的肯定。泉州、福州等地先後建祠、塑像,供奉開閩王,民間更崇奉王審知為鄉閭境主,尊稱大使公,又稱境主公,以祈庇佑風調雨順,國泰民安。

左殿供奉閩王(56公分高)大使公像一尊。

法主公張慈觀

法主公,張公聖君,南宋紹興九年(1139年)七月廿三日酉時生,母臨盆時,雲五彩,室異香,三旦取名慈觀、亦寫自觀、字克勤、又名祥、亦曰沙。其父德仁、又名淳厚、字居仕,母郭氏十娘。木炭營生,因燒炭失火避禍,於北宋政和三年(1113年),由德化戴雲山遷徙永福縣廿九都(今永泰嵩口)和平鄉月洲村居住。

慈觀五歲失怙,母改嫁,家計困迫,寄養於輔弼鄉黃家,執牧童,衣單薄,炭窯地,遇周師,學武藝,遵師言,練寅卯。十二歲時,己練就一掌能劈開五百斤巨石,輕功起步拔地飛升三丈高之本領。

慈觀十五歲時,拜永泰赤錫鄉白雲寺龔龍樹法師為師,學經典,練武術,脫俗入道,青年時,開始施展神功,造福於民。三年後辭行時,又得法師傳授五雷天心法,並送七星劍一把。遵照法師點囑,於八月十六日拜別登程,先到仙遊招呼誼弟肖明(道號朗瑞),經閩清登訪章敏(道號朗慶),三人結為異姓兄弟,取道福州乘仙槎往江西閭山道教聖地,拜周佐道長為師,修道學法。經五年勤學苦練,通曉三十六天罡,七十二地煞,有變幻莫測之術刀、拳、劍、棒,件件皆精,拳擊石裂,踩地山崩,具有劍擋刀箭、筷夾飛丸、騰空飛越、趾踵入石之功,神通廣大,法力無邊。不僅學習了道家經典,修性行善,能降魔伏妖,消災去禍而且還學得了草藥醫方,解救眾生,濟世利民之法。

五年後,道法通達,功已練成的慈觀、肖、章三道人遵命返回福建,臨行時,周師尊又授予慈觀風火輪功夫,並送一把鐵拐杖,囑其終生隨帶,便能脫塵成道。慈觀下山來到閩江口岸,遵照師尊指點,抓住一條原捆柴麻繩變成的蟒蛇,絆於頸上,作為隨身護衛又將扁擔化成的一把莫邪劍,攜帶在身,準備為民除害。

慈觀回閩後,棲身仙遊肖家,輾轉尤溪、莆田、永泰、閩清一帶,雲遊德化、永春、安溪、同安、漳州、泉州等地,宣傳教義,救濟眾生,廣施靈藥,為民治病降服伏妖,為民除害化緣築路修橋,開渠引入灌田,恩德深重,史跡留芳。

南宋乾道四年(1168年)春,慈觀為解救民女,上石牛山與群魔搏鬥,大顯神通,懸崖上下趾踵入石,輾轉鬥法,群魔不敵,佯裝敗退,慈觀緊追不放,不慎被繩索絆倒,搡入石壺洞禁錮,煙燻七晝夜。誼兄弟章、肖聞風趕到助戰,三人合力施威,制服了螃蟹精變成的五通鬼等妖魔,慈觀見五通鬼伏地求饒,令其改邪歸正,收為帳前護衛。這一仗,慈觀卻被熏得黑面散發,額頭上還遺留一點撞開石門時,不慎碰傷的痕疤。伏妖后,三道人瞻望,石牛山氣勢磅礴,懸崖摩雲,遂將石壺洞定為福地,誓言來日同顯於此。

南宋淳熙十年(1183年),慈觀45歲,功成果滿,恰值春日午時,空中雅樂幢幡,慈觀奉玉帝旨,於石牛山九龍潭羽化升天,受任為監雷真聖君。聖體黑臉散發,項絆神蛇,右手執劍,左手做法記,腳踏風火輪,道貌如生,威儀可敬,坐身寶傈,神采奕奕,威武莊嚴,其寶俅與章公朗慶、肖公朗瑞同祀奉於石壺洞,為石牛山三聖君之首,享受人間世代香火。明朝正德年間(1506-1521年),皇帝敕封張公為法主神號。

從此,張公法主傳奇故事及其香火在閩南地區廣為傳播,詩敦里人感其恩德,在皇帝敉封石不久,塑其金身聖像,奉祀於雲濟祖師右側。

右殿供奉張公正身(55公分)、二副(36公分)聖君傺二尊。

三代祖師

三代祖師,姓林,名公珌、又名澤、諱揚庇、行少五,法號自超,德化暗林口龍派六世祖成甫公次子,生於南宋孝宗隆興二年甲申(1164年)十二月初四日辰時,居上涌瑩格敦。

林公生而靈,弱而能言,不吃葷,拒擇配,二十歲時(1183年),徙永福仁義里霞孤山出家,復游小白川,拜天石崧為師,三載後歸德葬親。

南宋寧宗慶元四年戊午(1198年),登龍湖山,見山頂平凹如船,十二峰環繞,一水纖回,宛然一小天竺轉繹,遂建草庵於龍湖山修行,廣行施濟,除瘴疫,保豐收,功德無量,知過往未來之事。南宋嘉泰二年壬戌(1202年)十二月初四日辰時,坐化成佛,號稱林公三代祖師。

正殿供奉(一尺五寸)林公祖師像一尊。

保生大帝吳夲

保生大帝,又稱"大道公"、"吳真君",姓吳名夲(音滔),字定基、號雲沖,宋太平興國四年(979年)農曆三月十五日、出生於龍海縣白礁村。身份寒微,自幼聰敏過人,博覽群書,精於採藥煉丹和針灸。四處行醫,治病如神,療治婦女奶瘡最拿手,是個奶疾專家。當時著名的黃醫官、程真人、鄞仙姑等都是他的弟子。桃李滿天下,還著有醫書傳世。

北宋仁宗的母親患乳疾,御醫束手無策。仁宗懸榜征訪名醫。吳夲聞訊入宮見駕,以高超鑑別能力,指出御醫用藥迂闊,博得仁宗信任,經治療,針至痛止,藥到病除。敕封為"妙道真人"。他為拯救黎民,謝絕高官厚祿,回到民間,以絕技針灸和靈驗草藥濟世,治頑症驅瘟疫,精心培養門徒,聲名大振。被譽為"扁鵲再世,華佗再生"。

景祐三年(1036年)五月初二日晨,年己五十八歲的吳夲,為拯救一危病患者,爬上文圃山懸崖採藥,不幸墜崖捐軀,鄉民感其恩德,建龍湫庵,塑保本祀,尊稱"醫靈真人"。

身後至明永樂十七年(1419年),四百年間,受歷朝追封的諡號有慈濟真人、顯佑真人、忠顯侯、英惠侯、康佑侯、靈護侯、正佑侯、沖應真人、守道真人、福善真人、孚惠真人、醫靈真人、靈濟真人、保生大帝、萬壽無極保生大帝。恩主昊天醫妙惠真君等。

左殿供奉(一尺五寸)吳真君像一尊。

五穀仙炎帝

炎帝神農氏,又稱神農大帝、五穀仙,同黃帝並列為中華民族始祖。

傳說,在遠古時代,黃河流域生活著兩個若名的部落。其中一個部落姜姓,它的首領是炎帝,又叫神農,少典之子。

炎帝是一個十分善於耕稼的部落首領。適時,天下五穀。神農遂耕而種之;造陶冶斧斤,為鑄耜鋤耨,以墾草莽。此後五穀豐登,百業興旺。晉王嘉《拾遺記》卷一雲“炎帝時有丹雀銜九穗禾,其墜地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。”故此炎帝號稱神農“五穀帝仙”。

因神農與耕稼的結緣,故其形象常常是“人身牛首”,又稱神農既育,九井自穿,汲一井則眾並動,以便農耕水利。然而最可稱頌的神農"嘗藥"與"鞭藥"的故事。據說,神農經常品嘗百草,以辨其滋味,一日數次中毒。於是神農改用"赭鞭"來鞭打百草,以此就可以測量它們的習性:或平和、或有毒、或寒、或溫,氣息如何,味著怎樣,順其本性來播種,百穀生長自盛,故天下人譽之為“神農”。

道教興盛後,將其納入神系,為主農業興旺的尊神。

右殿供奉(46公分高)神農大帝像一尊。

仙公吳濟川

仙公,姓吳、名岩說、字輔德,號濟川,法號昭陽真人,德化九漈人,元朝至大三年(1310年)七月廿五日生,至正廿六年(1366年)十月初九日羽化。元代道教名士,平生好善嫉惡,見義勇為,醫術精湛,濟世救人,道法高明,予人好事。

吳濟川出身貧困農家,熟知民眾疾苦,潛心鑽研醫術,廣捜民間驗方,不論風雨雪夜,無償為人治病,為人排憂解難,深得民眾信任,人稱救命活神仙。

吳濟川為匡正除邪,拯救黎民,到江西龍虎山、拜張真人為師,住山三年,熟掌道家仙法,辭師返鄉,驅除惡煞蔡陳瘟神,搗毀蔡陳宮,解除民眾痛苦,人們讚譽昭陽真人匡正驅邪聖德。

吳濟川晚年與徐友山相友善,隱居德化西陲金液洞修煉。逢首垢面,煉液養真,日惟飲水一盞。驅蝗、逐疫,其應如響,所至降靈,必有風雨隨之。丙午年(1366年),功成德滿,羽化歸仙,後人塑像奉祀,尊稱吳公真仙,簡稱吳仙公

右殿供奉(48公分高)吳公真仙像一尊。

趙公元帥

趙公元帥為道教中的神明,乃一虛構人物。俗姓趙,名郎、字公明、神號正一玄壇元帥。生於商末、農曆正月初五日。公在峨眉山修煉,得道成仙,

精通道術,法力無邊,驅邪除惡,為國為民。周武王克商,姜子牙到崑崙山玉虛宮,從元始天尊處請來了玉符金冊,回岐山祭神台,敉封陣亡忠魂,趙公明為金龍如意正一龍虎玄壇真君,統率招寶天尊肖升、納珍天尊曹寶、招財使者喬有明、利市仙官姚邇益四神,總理天下財富、通市貿易、庇佑黎民、財運亨通,民間稱其為財神爺。

神像頂盔披甲、身著戰袍、手執鐵鞭、黑面濃須、騎跨黑虎、形象威猛。其聖誕日為農曆三月十六日。

右殿前供奉(1O寸)趙公元帥像一尊。

康公元帥

康公元帥為四方郡社之神。相傳他負龍馬之精,生於黃河之界,其父名康衢,母親為金氏。康元帥生來慈惠,從不傷物殺生、虐待孤寡、踐踏生靈。平生食以殘紅,飲以醇漿。曾有一鶴雛被鷹隼所傷,折翼而下,公即帶回哺育,後來,這鶴含來長生草以報。四方鄰里譽公善良仁厚,聲聞天下,天帝敉封為仁聖元帥,執掌四方郡社。

神像:紅臉黑須、身披甲冑、左手執金斧、右手執玉璽、莊嚴無比。其誕辰日為四月初十日。

右殿前供奉(10寸)康公元帥像一尊。

舍人印童

左殿供奉(12寸)舍人像一尊。

正殿前供奉(8寸)文印童像、(8寸)武印童像各一尊。

第四章

相關傳說

詩敦由來傳說

詩敦是潯中村一個自然村落的名稱,它是從村子中的"落水活獅"和"十八個土石墩"的傳說而得名的。

村裡的黛頭山(俗稱大頭山)與壩口侖山之間有一條小溪,稱垵坑仔。這裡流水淙淙,泉水清冽。黛頭山東側(即垵坑仔西岸)有一大塊伸向水濱的巨石,岩石上有一對凸凸的大眼睛,一個高高的大鼻子,一口張開的大嘴巴,活像獅子的頭,人們稱之為"落水活獅"。

提起"落水活獅",還有一個神奇的故事:古時候,隨著這片土地的開發,這裡聚居著不少人群,他們在這裡辛勤勞動。勞作之餘,人們常在這岩石上休息、談天,對這塊大石頭有了情緣。有一天,頓時天昏地暗、狂風大作、電閃雷鳴,下起了嘩啦暴雨。這時正好有兩個小孩在這裡放牧,為避風雨,一個捷足先登,爬上岩石,鑽進"獅子"的大嘴巴里。另一個孩子也跑來要和他一起避雨,這時,只見鑽在獅子嘴裡的個孩子已被獅嚴吞下了一半,於是他冒著傾盆大雨,邊跑邊喊,四處報訊。人們聞知,立即拿著鋤頭、綁頭等工具趕來,但見孩子已被吞沒了。於是,大家就順著獅子的。脖頸。沿山而上拚命地挖去,最後,才在半山腰上挖到了孩子的一個肚子(胃)。隨即,家人就在原地為孩子的肚子培上一個土堆。至今,里還看得出當時挖出的山溝和土堆的痕跡。這神奇的景跡——岩石獅頭,在二十世紀六十年代,開闢公路時才被毀去。

又傳說很早以前,詩敦是片荒無人煙的原始森林,野獸成群,百鳥啾鳴,間有較為寬坦的地方。隨著人群的聚居,開發大片土地。他們在這裡辛勤勞動,伐木造田,把挖出來的石頭、樹根就近堆放在一起,成了一個個大土石堆,分布在詩敦內、外洋,共有十八個墩。原來村子裡的老輩尚能道出它們的地名來。近年來(廿一世紀後),詩敦開發建設需要,都已一一被平整了。

後人就把這神奇的景跡"落水活獅"和帶有紀念前人辛勤開發這片土地而留下的。"十八墩",合稱為"獅墩",作為這片美麗地方的命名。後因"獅"與"西"的方言同音,人們就漸漸習慣稱為"西墩"了。這名稱一直延用到民國建立保甲制度時,才改為"詩墩"。因該保所屬範圍還包括城後、新寨、東頭三個自然村,而且以為"西墩"地處縣治之東,稱"西墩"似有不宜,又因為"獅"與詩諧音,"墩"與"敦"同音遂更名為"詩敦",稱詩敦保。但人們的口語習慣都叫"西墩",正名雅稱為"詩敦"。

得名傳說

纓溪系潯中村詩敦的主流,發源於金雞山,經龍翰村折南入詩敦境內的壩內、爽宅、嶺腳,折西經黛頭山東南麓,池亭山東麓,再向東南入滻溪,經龍門灘水庫,改道向南,匯集晉江後入海;原溪流向東,經南埕、水口匯集大樟溪、閩江後,注入東海。

據傳,纓溪古時名"西墩溪"。那時,詩敦人很窮,沒法辦私塾,孩子無法讀書,直到明代,幸有晉江人氏史雲濟,中進士後,無意簪纓,來到德化,在西墩溪東畔,今叫"史厝坑"的地方,設帳招收學子,培育英才。後出家德化九仙山,於明朝天順八年(1464年)坐化,經六十年(1524年)建寺(名永安岩)、塑像,尊稱"史公雲濟祖師"。嘉靖年間,詩敦人為紀念他的恩情,也建宮廟,塑金身崇奉,名曰"荇帶院",冀望祖師庇佑詩敦輩出人傑。

清順治十八年(1661年),詩敦沙堤(今蘇坂里)李道泰高中進士。曾任江西建昌縣令、雲南開化府知府。他為官清廉,人稱他為"寒士",在家鄉德化享有名望,詩敦人也引以為榮。李道泰希望鄉里族人輩出人才,以光鄉梓。康熙年間一次回鄉,村中老者相邀造訪李道泰,談及培育後輩、冀望成才的願望。這正與村中父老願望不謀而合,望道泰出個主意。李道泰心想:人要成才,首先要有志,激勵青少年的上進心才是好辦法。聯想到西墩溪發源於金雞山,金雞唱曉,聞雞起舞,催人奮進;溪流經龍翰村,龍為天子,翰為毛筆,取翰墨之意,使人嚮往。他三思熟慮之後,便產生了更改地名,以激勵青年人奮進之心。他向父老們倡議,把西墩溪更名為"纓溪",荇帶院更名為"纓溪宮",把村東雙髻山的東南部分(即今蔣厝壠及三峽移民區一帶)原稱虎山更名為"東榜山"。並解釋"纓"有纓絡、舒纓之意,"榜"即登榜之說,有利激勵青年奮進之心。父老們欣然同意,久而久之,纓溪也就成為詩敦的代稱了。

城後稱謂傳說

城後地處龍潯山(駕雲亭)東麓一帶(包括馬駒洋、城後、尾糍墘)。

古時,德化沒城池,這裡也不叫城後。明朝嘉靖三十六年(1557年),知縣鄧景武請築城池,城牆南臨滬溪,東自龍潯山麓、環山而上,北繞大洋山,西抵大旗山巔、下達於溪。周長837丈、高1丈3尺,開東賓陽、西有年二門。嘉靖三十九年(1560年),知縣張大綱以為城過於大,防守困難,把偏北的大洋山、偏西北的大旗山截去,僅剩668丈,增開南、北二門。馬駒洋、城後、尾糍墘正位於龍潯山城牆之外。從此,城裡人就把龍潯山城牆之外的這片地方叫"城後",久而久之,"城後"便成為這片地方的地名了。

馬駒洋傳說

馬駒洋,位於城後(現潯中中心國小址及周圍)。很久很久以前,有一莊戶人家,一家三口,老夫婦年過半百,一個兒子僅七歲。老兩口忠厚老實,與人友善,人稱友善叔。

有一天,友善叔看見一匹小白馬吃他家地里的麥苗,小白馬和他親熱一番後,向黃龍山上跑去。幾天后的一個夜裡,天下著雨,一個渾身濕透的人暈倒在他家門前,後來知道此人名叫一行。友善叔不僅救活了一行,還留他下來養病。養病期間,友善叔對一行講了小白馬吃麥苗的事。第二天,友善叔同一行來到麥地里,又見到了小白馬,小白馬見他們來了,立即轉頭向黃龍山跑去,於是兩人循跡追去,到了小白馬閃身不見的地方,即刻上前灑尿,用尿水將小白馬沒身的地方圈住,然後一同挖掘,挖出了一陶瓮白銀,一數,竟達一千多兩。一行叫友善叔用這銀子在白馬吃麥的地方蓋房子,隨後又購置田產,成為當地的富人。後來人們就將這小白馬吃麥的地方稱之為"馬駒洋",流傳下來。

塗厝格來歷

縣城北側、城後西鄰,有一地名、謂塗厝格,雖有涂姓居住,卻是後來入居,非涂姓開基之地,其地原稱"陶趣"。

傳說,彭厝祖先彭長州,明洪武隨軍入泉州居住,後裔彭史亥由泉徙居此地,眼見德化陶瓷業興盛,也聚集鄉親建窯制陶,並說制陶職業很樂趣,隨即有人稱它為"陶趣"。

"陶趣"與"塗厝"方言諧音,後人說成"塗厝",地處山口,加上有"格",地名"塗厝格"因此而來。

史公祖師傳說

拒匪徒保民安

民國初期,匪盜猖獗,四處搶劫,殺人放火,地方不寧,里人大懼,天色未晚,扶老攜幼,逃入縣城,日上三竿,才敢回來,苦不堪言,國民黨政府根本無法討伐。因此,老輩們把希望寄託於菩薩保佑,招集一批人馬,敲鑼打鼓請佛,並事先請來一位"僮子",做起法來,過了一會兒,"僮子"跳動起來(說是雲濟祖師神靈附身),長者手執點燃的三枝香,跪地說明原委,懇求庇佑、解圍。"僮子"開口說(代佛對話);五天內,必有匪徒企圖洗劫詩敦鄉里。長者再次苦求解圍,保佑弟子平安。"僮子"派了草人數十個,火把數十支等,務必於次日備齊,後天天亮之前,布置於磨石嶺及虎山一帶主要道口,勢必保密,不得聲張。

第二天,里人當然遵辦,五天過去了,卻未見有匪徒來襲,眾人議論紛紛,有說:雲濟祖師不靈有說雲濟祖師為弟子解了圍、消了災,庇佑里人平安,靈應極了。

幾個月後,一"匪徒"入城他乾,遇詩敦友人,閒談之餘提及寺敦人真和協,說前某日一夜,"排長"帶領一幫弟兄,準備襲刼詩敦,約定二更時分到達磨石嶺一帶潛伏,待三更後入村。可是,到達磨石嶺一看,村子裡人很多,手持火把,來回巡邏,警惕性真高。待到近四更天,還是這樣,不敢冒進,只好撤回。

事後,這話在村子裡傳開了,人人讚譽,祖師公、大使公真靈,起神兵拒匪徒於村子之外,庇佑了一村人的平安。

驅瘟治病保平安

清光緒十七年(1891年),大溪鄉黃萍村一村民從仙遊、永春販米賣,染上鼠疫,還傳染8人死亡開始,鼠疫在德化流行長達35年,計發病906人,死亡816人。民國23-25年間(1935年前後),城關最為嚴重,死亡200多人。

在鼠疫流行期間,由於衛生事業落後,疫情根本無法控制。故而城關一帶(塔雁街、德新街、興南街、岳尾街),一些長者主持,寄希望於菩薩,祈求菩薩驅瘟神、治病救人。組織人馬,迎來帝君公(丁墘)、法主公(樂陶)、吳公真仙(九漈)、觀音菩薩(蒲坂),並請了法師、"僮子",於媽祖廟(三角街約今佳美大廈處),虔誠禱告,祈求諸神佛驅瘟治病。於是鑼鼓聲大作,僮子跳了起來,但卻無派藥,僅說:快請詩敦雲濟祖師,隨即退了"僮"。主事者即時找人到詩敦迎請雲濟祖師。

雲濟祖師迎請來了,立刻又大動鑼鼓,重新禱告,祈求諸鎖大發慈悲,驅瘟疫,治病救人。"僮子"跳起來,雲濟祖師派藥,僅一味青草——悉仔草,水煎服用,必須在諸佛面前煎藥,再帶回家。於是用好幾口大鼎,就在樓下煎藥(菩薩在二樓)。當然還有佛法驅除瘟病之舉。煎好了藥,各家帶回服用。說也奇怪,此後,好人(沒病的人)沒再受傳染,病人漸漸好了起來。一味青草藥(自然應是諸佛會診開出的)競起了預防和治療的作用。

話說當時,城關菩薩最具權威的是"五關佛",即丁墘帝君公、樂陶法主公,九漈吳公真仙、蒲坂觀音菩薩、詩敦雲濟祖師。而三角街一些人似對雲濟祖師信仰不深,故無迎請。據說,五關佛往時進香遊街時,塔雁、德新、興南都有"接供",唯獨雲濟祖師進香遊街不予"接供"。經這次"驅瘟治病"之後,人們對五關佛進香遊街就倍加重視了,特別對雲濟祖師尊敬有加,每年進香遊街時,都給予"接供",沿途家家戶戶點香、燒金、放鞭炮,場面異常熱鬧。

糙米與石子

民國期間,村民鄧某,對雲濟祖師信仰尤深,家人有病,首先就是請來雲濟祖師(二副公),"求祈開方治病"。

有一日,他兒子患了病,又瀉又吐,病情十分危急。他立即迎來雲濟祖師,請來僮子及鄰居幫念咒語,一會,位子開報藥方:七粒糙米水煎服。孩子依方服藥,果然吐瀉漸止。

此外,雲濟祖師還度本境兩僮子莊某、張某,常以纓溪宮前溪中的"石子"煎湯為藥,治病得愈。

虎賁岩進香

清末、民國初期,一次正月廟會,進香虎賁岩(這是前年正月進香後做大醮時,法司高扔"信杯"由祖師選定的),首事為了少花進香經費,將進香岩寺改為就近的程田寺。

進香之日,隊伍出發至肖坑橋頭叉路,往右去程田寺,往左去虎賁岩。這時,抬佛轎的人剛踏上右道,頓覺奇重,行走艱難,告之首事。某曰:你等何故意耶?讓我抬。於是,他接過轎前槓子,抬最前面,亦感特重,被壓倒地,他乃不信,再抬,剛走兩步,突然前傾,轎槓插入路壁的石縫裡,力拔不出,乃信其真,跪地認錯,再拔轎槓,無需費力,隊伍立馬往左向虎賁岩進發,抬佛者頓覺輕鬆,前進速度也快,眾曰:奇哉!

史公祖師與蛇岳公

話說,荇菜寺有了兩個主人,兩人共處修煉功成果就。在化身成佛前,兩人就誰坐主位正殿商議。蛇岳說:我先來,當然我坐。史雲濟說:主位正殿你坐,我坐左邊偏殿,可眾信士凡來寺敬奉供品,得先送我面前,我先享用,然後才輪到你。蛇岳說:怎行?我是開山祖,主位我坐,供品當然也要讓我先受用。史公說:有何辦法呢,我坐左邊,你坐正殿,人們習慣從左到右,供品先到我面前,自然我先受用。蛇岳一聽,忍耐不住,始得讓步,議就立字,成佛後,史公祖師坐正殿,蛇岳公坐左邊偏殿頭塊餅、頭塊粿得先讓蛇岳尊王享用,五十年換位,字約寫成,兩人畫號為憑。雲濟眼精手快,將五十年的"十"字上加一撇,變成了五千年。

至今,史公祖師坐正殿,蛇岳尊王坐左邊殿。