介紹

“去留”的“去”字,這裡是指一種行為趨向,意為“去留下”,“去留得”,沒有很實在的意義。譚嗣同是湖南瀏陽人。據我所知,南方方言和現在的國語一樣,下面這種用法是常有的:用“去”去輔助另一個動詞構成一個動詞詞組或動詞短語,而這個動詞詞組或動詞短語的含義大致就是後一個動詞的含義,如“去想一下”,“去死吧”,“明天去做什麼”等等。這裡的“去”字,並不表示空間上的去這裡去那裡,而是表示時間上的行為、事態之趨勢和傾向。也就是說,“去”可表空間意義上的位移,也可表時間意義上的發生。 從整首詩的意思來看,“去留肝膽兩崑崙”中的“去”,應是時間意義上的“去”,而不是空間意義上的“去”。很多人的理解,包括趙金九先生,恰恰是把它當作空間意義上“去”。而我們所流行的各種解釋,都是這樣思維定勢。我想,那時的官話或北方話也應有這種用法吧?“去”字的這種重要語義,《現代漢語詞典》、《辭海》都有記載。

當然,“去留肝膽兩崑崙”這樣寫,是詩句表達的需要——包括平仄,全部的含義在於指代自己如莽莽崑崙一樣的浩然肝膽之氣。實際上,直接從字面上去解,去留下如崑崙一樣的“肝”(一崑崙)和如崑崙一樣的“膽”(一崑崙),這不也一樣表達了詩人的視死如歸、浩氣凜然和慷慨悲壯嗎?正是那種強烈的崇高感和悲壯感,激勵著詩人不畏一死、凜然刑場。而這句所表達的,正是那種震撼人心靈的、自赴一死的強烈崇高感和強烈悲壯感。

1898年9月28日,譚嗣同、楊銳、林旭、劉光第、康廣仁、楊深秀等六人慘害於北京菜市口。譚嗣同臨刑前高呼:“有心殺賊,無力回天。死得其所,快哉快哉!”而這,是一首絕命詩,是一首表達作者全部所有的絕命詩,是一首在獄中為自己寫就的祭死之詩!詩的後兩句所寫,都是指詩人自己,而不是指他人。“崑崙”當然不是指人,“崑崙”也沒有自比自賦、自狂自傲之義。而“去留”,我認為不是有些人說的,是指一去一留或一生一死。試想想,“我自橫刀,肝膽崑崙”,這所表達的是何等的慷慨和悲壯!

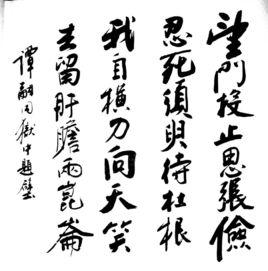

原文

望門投止思張儉,忍死須臾待杜根。

我自橫刀向天笑,去留肝膽兩崑崙。

爭議

1969年,台灣學者黃彰健對此提出了疑問,他的根據來自一本名為《繡像康梁演義》的小說。該書卷四記載了六君子之一的林旭,在臨死前吟了兩首詩,其中一首為:

望門投趾憐張儉,直諫陳書愧杜根。

手擲歐刀仰天笑,留將公罪後人論。

黃先生首先判定,這首詩是譚詩,卻被演義作者誤記為林詩;同時他認為,《繡像康梁演義》所記譚詩比梁啓超所記更加真實可靠。戊戌政變後,梁啓超為了宣傳保皇,故意貶低譚氏的自立民權思想,導致了他對譚詩的“潤色改易”。