基本內容

pure line theory

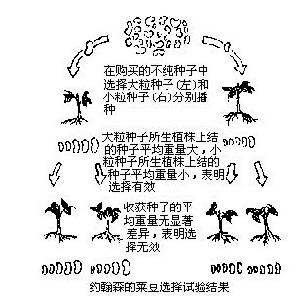

丹麥遺傳學家W.L.約翰森根據菜豆的粒重選種試驗結果在1903年提

出的一種遺傳學說。認為由純合的個體自花受精所產生的子代群體是一

個純系。在純系內,個體間的表型雖因環境影響而有所差異,但其基因

型則相同,因而選擇是無效的;而在由若干個純系組成的混雜群體內進

行選擇時,選擇卻是有效的。

1900年,約翰森將8千克(近16000粒)天然混雜的同一菜豆品種的

種子,按單粒稱重,平均495毫克。1901年選出輕重顯著不同的100粒種子

分別播種,成熟後分株收穫,測定每株種子的單粒重,從中挑選由19個單

株後代構成的19個純系,它們的平均粒重有著明顯的差異,輕者351毫克,

重者642毫克。1902~1907年,連續6代在每個純系內選重的和輕的種子

分別播種,發現每代由重種子長出的植株所結種子的平均粒重,都與由

輕種子長出的植株所結種子的平均粒重相似;而且各個純系雖經6代的選

擇,其平均粒重仍分別和各系開始選擇時大致相同。這說明在純系內選

擇是無效的。但經過6代的選擇後,各個純系之間的平均粒重仍保持開始

選擇時的明顯差異,這說明各純系間平均粒重的差異是穩定遺傳的,也

說明了在混雜的群體內進行選擇的有效性。

約翰森在純系學說中正確區分了生物體的可遺傳變異(純系間的粒

重差異)與不遺傳變異(純系內的粒重差異),並提出“純系內選擇在

基因型上不產生新的改變”的論點,為自花授粉植物的純系育種建立了

理論基礎。育種中套用的植物自交系和動物近親繁殖系也是根據這個學

說發展起來的。

然而在植物界,即使是嚴格的自花授粉植物,純系的保持也只是相

對的。因為在任何一個純系內,都存在著由於基因突變而導致某種性狀

發生變異的可能性,而變異的出現就使純系內的選擇成為有效。約翰森

本人似乎也意識到這一點,因為他曾提到“不應含有純系將是絕對穩定

的這樣的意思”。在他生前發表的最後著作中,還指出“在純系的某一

後代中當基因型發生改變時,純系可能分裂為幾種基因型”。

純系學說

純系學說