發展沿革

研製背景

變後掠翼設計的先導—梅塞施密特P.1101

變後掠翼設計的先導—梅塞施密特P.1101 20世紀40年代,德國研製“緊急戰鬥機計畫”—梅塞施密特P.1101型飛機開始了變後掠翼技術。

1945年,二戰結束後,由於戰爭的破壞,蘇聯在戰後一段時間內國家實力相對孱弱,這使其一直將戰略定位於防禦,因此便強調空中力量在國土防空中的作用,同時由於技術能力的限制(如航空發動機耗油率較高,推重比小,航電設備笨重等),其作戰飛機只能設計得很輕並且幾乎都只能做攔截機使用。

20世紀60年代,蘇聯經濟和技術實力得到了增強,開始執行與美爭霸的全球戰略,客觀上需要具有進攻能力的殲擊-轟炸機。同時1964年10月勃列日涅夫的上台使蘇軍前線轟炸航空兵擺脫了赫魯雪夫所信奉的“飛彈代替飛機”觀點的影響而重新得到重視,米格-23和稍後的蘇-24(北約稱呼“擊劍手”)便由此誕生。

建造沿革

蘇聯米格-23變後掠翼超音速戰鬥機

蘇聯米格-23變後掠翼超音速戰鬥機 20世紀60年代初,經過20年的發展,變後掠翼技術走向成熟。蘇聯米高揚-格列維奇設計局的設計師們開始注意變後掠翼技術,他們分析了美國在研製第一種此類飛機F-111過程中的經驗教訓,同時根據計算做了許多不同的模型拿到中央空氣動力研究院的風洞去作在不同狀態下(起降、亞音速、超音速)的試驗,試驗的結果說明變後掠翼確實可以在不同程度上改善飛機的性能。

23-01(米格-23PD)垂直/短距起降試驗機

23-01(米格-23PD)垂直/短距起降試驗機 當時設計師們在結構和氣動領域需要解決的第一個基本問題是要找到正確的位置來放聯接內外翼的轉軸,進而決定翼展和翼弦。另一個問題是要決定內翼(固定翼段)的形狀。其次還必須研製新的飛行控制系統。最後形成了原型機的初步設計:新飛機將使用由飛行員掌握,三級變動(16度-45度-72度)安裝於上機身的可變後掠翼,將採用兩側進氣而不是米格飛機傳統上用的頭部進氣布局,頭部裝載的新型火控雷達將使飛機具備超視距作戰能力——可發射新型中程空對空飛彈,將裝上大推力的渦噴發動機使飛機的外部掛載能力大大提高。隨後原型機開始進入了裝配生產線。

20世紀60年代中期,和蘇霍伊,雅科夫列夫設計局一樣,米格設計局也想用在機身上加升力發動機的方式來改善起降性能,並設計了一種原型機來驗證這個想法。該型側面看上去和米格-23一樣但有三點不同:用三角翼,機身中部有向下的小發動機,進氣道入口處用半圓調節錐(和法國的幻影機一樣)而不是用豎板調節,該型代號米格-23-01。

一張珍貴的米格-23-11原型機圖片

一張珍貴的米格-23-11原型機圖片 1967年3月,米格-23-01首次試飛失敗,西方給該型的別名叫“非教徒”(faithless),失敗的關鍵是那台小發動機只在起降時有用,在飛行時沒用,它不但占據了內部用來放燃油的空間,也使得機身下不能放掛架。最後此型被放棄了,蘇霍伊設計局也停止了類似的蘇-15改型的發展,只有雅科夫列夫繼續研製後來搞出了雅克-38艦載機。 在停止了三角翼+升力發動機的原型機後,設計師們發展採用變後掠翼的米格-23-11原型機。當時從米格-21所用的發動機改進而來的R-27發動機已經做好。

1967年4月10日,變後掠翼原型機米格-23-11首飛成功(機翼設定在16度後掠角)。在兩天以後的第二次試飛中,試飛員成功地飛了所有的三種後掠角。設計師根據在試飛中發現的問題,重新設計了機翼(增大了機翼面積),改良後的原型機成功試飛了97次。

米格-23裝備各國示意圖

米格-23裝備各國示意圖 1968年11月6日米高揚簽發了試飛總結報告,該型迅速通過國家鑑定,被批准大批量生產。

服役歷程

1970年,米格-23開始服役,主要裝備蘇聯空軍殲擊-轟炸航空兵團,是蘇聯20世紀80年代主要截擊機種之一,約3000架,此外米格-23大量出口外銷給世界各國。

| 外銷國家 | 數量 |

| 亞美尼亞 | 5架米格-23 |

| 阿爾及利亞 | 29架米格-23BN/MS/UB |

| 安哥拉 | 32架米格-23M/UB |

| 白俄羅斯 | 34架米格-23M |

| 古巴 | 69架米格-23MF/ML/UB |

| 衣索比亞 | 32架米格-23BN/UB |

| 哈薩克斯坦 | 100架米格-23M/UB |

| 利比亞 | 130架米格-23MS/ML/BN/UB |

| 朝鮮 | 56架米格-23ML/UB |

| 印度 | 約120架米格-27、米格-23BN、米格-23MF |

| 保加利亞 | 3架米格-23BN,12架米格-23MF,8架米格-23MLA,21架米格-23MLD與15架米格23UB |

| 埃及 | 約75架米格-23 |

| 匈牙利 | 16架米格-23 |

| 伊拉克 | 未知 |

| 波蘭 | 36架米格-23MF單座型與6架米格-23UB |

| 羅馬尼亞 | 36架米格-23MF與10架米格-23UB |

| 土庫曼斯坦 | 230架米格-23M/UB |

| 葉門 | 44架米格-23BN/UB |

| 越南 | 36架米格-23ML/UB |

| 伊朗 | 1991年4架叛逃的伊拉克空軍米格-23 |

| 以色列 | 1架叛逃的敘利亞米格-23 |

| 敘利亞 | 146架米格-23MS/MF/ML/MLD/BN/UB |

| 中國 | 中國從埃及獲得了一架米格-23MS,即後來殲8方案的設計藍本 |

| 美國 | 從埃及獲得少量米格-23 |

| 烏克蘭 | 蘇聯解體後從原蘇聯空軍獲得 |

| 捷克 | 未知 |

| 羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、斯里蘭卡、辛巴威、捷克斯洛伐克、 喬治亞、德國、蘇丹等均有少量米格-23 | |

技術特點

設計特點

米格-23戰鬥機

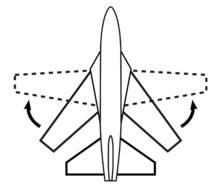

米格-23戰鬥機  變後掠翼飛機示意圖

變後掠翼飛機示意圖 米格-23戰鬥機採用了變後掠翼設計,空氣動力學表明:平直翼(除超薄平直翼外)有利於低速飛行,但當飛機的飛行速度接近音速時,會產生激波使阻力劇增;後掠翼(包括三角翼)不但可以延遲激波產生,而且超音速時產生的激波強度比平直翼小得多,但是大後掠翼飛機的低速性能很差,需很長的滑跑距離才能起降,經濟性和安全性都不好 。變後掠翼技術解決了高速和低速兼容的問題。一般的變後掠翼由固定的內翼和活動的外翼兩部分組成,內翼外側裝有貫穿機翼厚度的轉軸,外翼通過轉軸與內翼相連線且可在機械力的驅動下圍繞轉軸前後掠動。可變後掠翼變化範圍通常在20度到75度之間,在此範圍內,由飛行員操縱調節後掠角,也可由計算機進行自動調節 。變後掠翼解決了高低速飛行之間的矛盾。高速飛行時用大後掠角,飛機的阻力小,加速性好;低速飛行時使用小後掠角,機翼展弦比大,續航時間長,飛機的經濟好且起降安全。但變後掠翼的缺點是使得飛機結構變得複雜,重量增加,可靠性下降 。

機型結構

機型

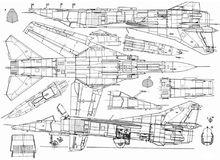

米格-23設計圖

米格-23設計圖 米格-23戰鬥機的外形脫離了米格戰鬥機頭部進氣的傳統設計,改為兩側進氣,得以在頭部安裝大直徑天線的火控雷達,實現了超視距攻擊。米格-23還突破了米格飛機的重量輕、體積小,機動性能好的傳統設計,具備以下特點:圓錐形頭部,背鰭較高,後視野有限,改型的頭部形狀與米格-27相似。

機翼

米格-23懸臂上單翼,採用變後掠設計,下反角4°,機翼由固定段和活動段兩部分組成。固定段的前部三角翼前緣後掠角70°。活動段翼形較薄,後掠角只有3個,18°40′、47°40′和74°40′(機翼前緣),活動翼前緣可下偏,翼尖平直。無副翼。全動平尾,前緣後掠角57°,切角形單垂尾,前緣長度大,起點位於機翼翼根位置。

米格-23的變後掠翼機構

米格-23的變後掠翼機構 另外變後掠翼技術不夠成熟,操縱複雜。在最終設計里,米格-23戰鬥機的主翼後掠角可以在16/45/72度之間切換,來滿足不同條件下對飛機氣動布局的要求,但不具備西方類似的飛機的無級後掠角調節能力。

發動機

米格-23單發,矩形進氣口在機身兩側,機身一側進氣口整流板面積較大,尾噴口收斂/擴散段明顯。

動力系統

米格-23結構圖

米格-23結構圖 米格-23戰鬥機採用變後掠翼技術,改善了起降性能和增大了航程。米格-23安裝有4個機身油箱,兩個機翼油箱,內部載油量為5750升,飛機下可掛3個800升副油箱。進氣道及噴口可調節,在起落架後的機身兩側有接頭,可裝助推火箭以縮短起飛距離。航程較遠,作戰半徑大。其作戰半徑可達1160千米。

機載武器

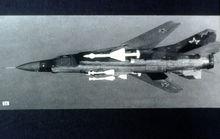

美國海軍拍攝的米格-23M掛載R-24和R-60飛彈

美國海軍拍攝的米格-23M掛載R-24和R-60飛彈 米格-23戰鬥機有5個外掛架,左右機翼下各有1個,左右進氣道下各有1個,機身下中央有1個。外掛架可攜帶不同引導模式的空對空飛彈、火箭與其它武器,載彈量2000千克,主要的外掛武器有K-13(AA-2“環礁”)、Р-60(AA-8“蚜蟲”)紅外型近距空對空飛彈、P-23P(雷達型)/T(紅外型)(AA-7“尖頂”)中距空對空飛彈、YB-32-57型火箭彈發射器(每個裝32枚57毫米火箭彈)、ГП-9炮艙(內裝ГШ-23Л雙管炮其彈藥)和炸彈等。飛彈既可以單枚發射,也可以隔1秒發射1枚或4枚。

米格-23除上述外掛武器,各型的輔助武器均為機身內部安裝的一門23毫米GSh-23雙管機炮,備彈200發。 在武器系統方面的缺點是操作過於複雜,使得發射操作太繁瑣。此外在西方戰鬥機武器技術,特別是下視下射技術出現之後,米格-23的武器系統迅速跌入了過於落後的狀態。

航電系統

美國海軍拍攝的米格-23M掛載R-23和R-60飛彈

美國海軍拍攝的米格-23M掛載R-23和R-60飛彈 米格-23裝一台“高空雲雀”J波段雷達,搜尋距離85千米,跟蹤距離54千米。雷達罩下有儀表著陸系統天線。頭部上部座艙風擋之前有偏航感測器,右側有攻角感測器。另外還有裝在頭部下的雷射測距儀、“警笛”3雷達告警系統、都卜勒導航設備。米格-23在整體性能上屬於第二代戰鬥機,與第三代戰鬥機相比,米格-23的航電設備不夠先進,抗電子干擾能力較差。

性能數據

| 米格-23戰鬥機性能數據 | |

| 乘員 | 1人(單座) 2人(雙座) |

| 長度 | 15.88米(不計空速管) 16.71米(計空速管) |

| 翼展 | 全展開(後掠角18°40′):13.97米 全後掠(後掠角74°40′):7.78米 |

| 高度 | 4.82米 |

| 機翼面積 | 37.35平方米 |

| 空重 | 9595千克 |

| 最大起飛重量 | 18030千克 |

| 動力系統 | 1 台R-35-300加力渦噴發動機 |

| 加力推力 | 127千牛 |

| 載油量 | 6470千克 (帶3個副油箱) |

| 載彈量 | 2000千克 |

| 最大飛行速度 | 2.35馬赫(高空) |

| 實用升限 | 18300米 |

| 航程 | 2900千米 |

| 作戰半徑 | 1160千米 |

| 爬升率 | 240米/秒 |

| 翼載荷 | 420千克/平方米 |

| 推重比 | 0.7 |

| 起飛滑跑距離 | 530米 |

| 著陸滑跑距離 | 800米(用減速傘) 1200米(不用減速傘) |

| 外掛架 | 兩側進氣道2個,固定翼下兩側2個 |

| 武器 | 主要武器:2枚P-23中距空對空飛彈,4枚P-60近距空對空飛彈 輔助武器:一門23毫米Gsh-23雙管機炮 |

| 雷達 | 一台“高空雲雀”J波段雷達,搜尋距離85千米,跟蹤距離54千米 |

| 導航設備 | 都卜勒導航設備 |

| 電子對抗設備 | “警笛”3雷達告警裝置(右側翼下掛架前部圓筒形整流罩內、垂尾翼尖罩內) |

衍生型號

米格-23S

最初生產型米格-23,內部編號23-11,北約稱“鞭撻者-A”。該型裝備一具最大推力68.04千牛,加力推力97.84千牛的圖曼斯基R-27-F2M-300發動機。裝備由米格-21比斯殲擊機的S-21“木鳥”雷達改進的RP-22“藍寶石”火控雷達,使用R-3R近程主動雷達制導空對空飛彈與R-3S紅外製導空對空飛彈。機身後部裝有4塊減速板,在垂直尾翼根部裝有減速傘艙。與原型機相比,後移了垂直尾翼,裝備了摺疊腹鰭。米格-23S只在1969年-1970年少量生產了50架供測試使用。

米格-23SM

米格-23S的4掛架版本。

米格-23M

主要生產型,內部編號23-11M,北約稱“鞭撻者-B”。米格-23M是生產得最多的一種米格-23。採用一具最大推力81.83千牛,加力推力113.84千牛的圖曼斯基R-29-300發動機。與先前型號相比,該型號重新設計了頭部部分以便容納新研製的雷達,機翼前移0.61米,加大了可動機翼段的弦長,縮短後機身,採用較小的背鰭。部分具有核打擊能力。於1972年裝備蘇聯空軍,1974年裝備駐民主德國的蘇聯第16航空集團軍。

米格-23MF

米格-23M的出口型號,內部編號為23-11A/B,北約稱“鞭撻者-E”,採用老舊電子設備與低級發動機。23-11A型只是更換了敵我識別器與電台,出口保加利亞、民主德國、捷克斯洛伐克、波蘭、匈牙利與羅馬尼亞等華約國家。23-11B型取消了發射R-60飛彈的能力,只能使用R-3M空對空飛彈,出口印度、古巴、敘利亞。

米格-23MS

為防止機密技術泄露而特別設計的出口型號,採用推力100千牛的圖曼斯基R-27F2M-300發動機。採用改進型“木鳥”雷達或“藍寶石”雷達,移除了紅外搜尋跟蹤系統與都卜勒導航系統。出口敘利亞、伊拉克、埃及。

米格-23ML

改進型米格-23,北約稱“鞭撻者-G”。設計上減小了垂尾面積,採用了圖曼斯基R-35F-300發動機與具備下視下射能力的Sphir-23ML雷達,頭部下加裝TP-32M紅外搜尋/跟蹤系統吊艙,於1976年-1981年生產。

米格-23UB

雙座教練型米格-23,也稱米格-23UM。內部編號23-51,1969年5月首飛。首機由一架米格-23S型改裝,後由米格-23M型改裝。1970年-1978年共生產了769架。

米格-23MLA

截擊型米格-23,又稱米格-23P,內部編號23-14。1977年在米格-23ML基礎上開始研製,1979年首飛,採用了較新的電子設備。

米格-23MLD

截擊型米格-23,內部編號23-18。1984年後改進的最後一種米格-23。

米格-23A

艦載型米格-23,原為為蘇聯1972年設計的1160型航母設計的艦載機,1160計畫取消後改為艦載戰鬥機試驗機,進行滑躍起飛的試驗,成果用於蘇-33與米格-29K。

米格-23B

對地攻擊型米格-23,北約稱“鞭撻者-F”,內部編號32-34。米格-23B在米格-23S的基礎上改裝。包括重新設計的頭部,更好的前向與下視視野,變短的後機身等。使用1台112千牛的留里卡AL-21F-300發動機。取消了雷達,加強了結構強度並安裝油箱惰性氣體防火系統。翼根整流罩內裝有飛彈制導照射裝置與電視攝像機。1970年8月20日首飛,1971年開始生產。

米格-23BN

對地攻擊型米格-23,北約稱“鞭撻者-F”,內部編號32-23。在米格-23B基礎上更新了導航與攻擊系統。

米格-23BK

對地攻擊型米格-23,北約稱“鞭撻者-H”,內部編號32-36。

米格-23BM

對地攻擊型米格-23,北約稱“鞭撻者-H”,內部編號32-25。

米格-27

自米格-23BM與米格-23BK發展而來。

服役動態

米格-23戰鬥機

米格-23戰鬥機 1974年到1985年間,敘利亞和以色列的戰績比較:從1974年4月19日到1983年10月4日,敘利亞使用米格-23戰鬥機擊落以色列戰鬥機17架;從1982年6月7日到1985年11月20日,以色列擊落敘利亞米格-23戰鬥機12架。

1982年,貝卡之戰中,敘利亞的米格-23BN對以色列縱深區域的目標進行了襲擊。由於空戰計畫組織不周,有多架米格-23BN被以色列的自行高射炮擊落。此外,米格-23BN在安哥拉及兩伊戰爭中均參加了戰鬥,但米格-27除在阿富汗使用過以外,沒有參加過其它戰鬥。

1985年蘇聯給安哥拉送去50架米格-23MF,由古巴駕駛員駕駛在南部與南非空軍的幻影F1C和幻影Ⅲ展開空戰。先是米格-23MF被擊落1架;之後米格-23MF用AA-8近距格鬥飛彈擊落數架幻影F-1C和幻影Ⅲ,奪得了制空權。

兩伊戰爭中,伊拉克的米格-23MF用於截擊伊朗作為轟炸機和偵察機使用的F-14A,雙方均未建樹。

1989年,利比亞的兩架米格-23被兩架F-14擊落。

1989年7月4日,一架發生機械故障的駐波蘭蘇軍米格-23在飛行員彈射逃生後繼續飛行900千米,飛越波蘭、民主德國、聯邦德國、荷蘭、比利時5國領空,最後因燃料耗盡墜毀在比利時,造成一名18歲男子死亡。

米格-23戰鬥機掛載的空對空飛彈

米格-23戰鬥機掛載的空對空飛彈 1991年1月17日-2月28日,海灣戰爭期間,伊拉克的米格-23MF被F-15C擊落6架,但米格-23MF也至少用 AA-7空空飛彈擊落1架F-16。

2002年4月,以色列一架無人偵察機遭敘利亞空軍一架米格-23擊落。

2014年3月23日,土耳其F-16戰鬥機擊落一架敘利亞米格-23戰鬥機。

2016年7月7日,在利比亞空軍針對ISIS的軍事行動中,利比亞空軍一架米格-23BN戰鬥攻擊機在空襲ISIS時被擊落,飛行員Idrissal-Obeidi陣亡。

2017年7月6日,印度軍方一架米格-23在印度西北部拉賈斯坦邦(位於巴基斯坦附近)墜毀。

總體評價

米格-23戰鬥機

米格-23戰鬥機 米格-23突出的性能是飛行速度大,高空時達2.35倍音速,低空錶速達1350千米/小時,且水平加速性好,利於低空突防、高速攔截和攻擊後脫離。但米格-23的高空性能不突出,中低空機動性較差,如在5000米高度、0.9倍音速的最小盤鏇半徑為2200米,而它的對地攻擊型由於武器掛載量較大,航程較遠,低空突防速度大,不失為一種對地攻擊能力較強的戰鬥機。

米格-23的戰史導致其往往被認為是一種遲到的戰鬥機,以至於不得不與西方先進的第三代戰鬥機對抗,造成了其總體上可稱悲劇的戰史(即使完全根據俄羅斯資料,米格-23也非勝者)。

另一方面,米格-23系列從設計思想上看在當時也未必落後。米格-23本身雖無精確對地攻擊能力,但其攻擊型米格-27原型在1970年8月20日便實現首飛(此時距米格-23S首飛才1 年多),並與米格-23一起從 1973 年開始投入大批量生產,而美國空軍儘管在 1961年就已決定採用 F-4(原稱 F4H-1),但 F-4 系列中的第一種多用途型——F-4E 也是在 1967年6月才試飛的,只是該型此時已經較為成熟,在技術和作戰性能上均領先於後來的米格-23。

米格-23戰鬥機對於中國有著特別的意義。一方面,中蘇關係破裂之後中國一直極度關注蘇軍軍事打擊力量的發展,大航程、多用途的米格-23裝備蘇聯空軍殲擊-轟炸航空兵後形成的威脅是促成中國殲-8B誕生的最重要原因之一;另一方面,米格-23的大量出口又使中國獲得了直接研究它的機會,其腹鰭、差動平尾、雙管航炮、機翼和尾翼後緣的蜂窩結構等數十項技術為中國所借鑑或提高,從而使中國第三代戰鬥機在性能上實現了跨越,並在綜合作戰性能上實現了對前者的超越 。

米格系列戰鬥機

| 說到著名的米格戰鬥機,大家一定不會陌生,從二戰到2003年的伊拉克戰場,幾乎都可以看到米格飛機的身影。 特別是在韓戰中,年輕的志願軍空軍駕駛著米格飛機締造了神話般的“米格走廊”,使得“米格”幾乎成了當時蘇聯戰鬥機的代名詞。 |