定律內容

一、人越是有某種意願,事情就越是容易與人的意願相違背;

二、一切事物都有它遵循的發展規律,一切問題都在情理之中,當問題發生時,氣憤、鬱悶、抱怨、悔恨等這些負向情緒不但起不了一點積極的作用,反而會加重問題的嚴重性;

三、人們對一切事物看法的好壞往往取決於個人的心態;

四、問題產生的最大原因往往就在自己身上;

五、人們對事物的掌控度最終取決於是否遵循客觀規律,以及怎樣去預見、準備、面對和處理。

解釋說明

我們先看一些事例:

一、平時我們乘車時,很少有人走到站牌處車就恰恰來,而是會更多地出現以下幾種情況:

(一)等不來。你越是著急乘什麼車,什麼車就越是遲遲不來;

(二)貼身過。你不等什麼車時,什麼車便一輛一輛貼身而過;

(三)差一步。離站牌還有一段距離,見停靠在那兒的正是你要乘的車。你奮力追趕,眼瞅最後一個乘客上了車,車門關上,你跑至門前用力拍門,只見司機直視前方,一絲不苟地發動了汽車,絕塵而去。你頓足捶胸:“就差這一步啊”;

(四)對面多。你在這邊等車,望穿秋水,愣是半個小時都不來一趟,奇怪的是,對面站牌前卻是馳來一輛又一輛;

(五)跟屁蟲。等啊等,等得心焦,你都懷疑還有沒有車了,準備放棄等待或剛打上計程車,車終於翩然而至,並一下來了兩三輛;

(六)後面空。你左衝右突,在爭先恐後的人群中殺出一條血路,擠進車廂,一抬頭,後面竟跟來一輛同一路車,車廂內空空蕩蕩……

因為此定律最初是在思考等車現象中逐步形成,故此定律在開始,以及在後來仍被習慣地稱為“等車定律”。

二、在生活中,我們也會常常遇到以下這些“事與願違”的情況:

(一)平時有電視也很少看,就是看電視也覺得沒有什麼好節目,終於準備要看一期重要的節目了,卻不是找不到電視看,就是碰到有事給耽誤了;

(二)平時都能準點起床,在一個重要的日子,鬧鐘卻沒響;

(三)平時有樣東西總是在眼皮子底下,可有一天要用它時,卻怎么也找不到它了;

(四)平時的天氣一直挺晴好,可到休息日要出門遊玩時,卻開始陰雨連綿起來;

(五)平時看路邊有不少公共廁所,可在自己內急時,卻怎么也找不到一處;

(六)你愛那個人時,那個人不愛你,你不愛那個人了,那個人卻開始反過來追你;

(七)你擁有一件東西時,沒覺得它有多么重要,但當你失去了它,才意識到它是多么的珍貴……

諸如此類的事件在我們身邊太多,是屢見不鮮、數不勝數,真可謂“人生不如意十有八九”。

三、還有很多人常會感到如下困惑:

(一)為什麼不幸總會落到我的頭上?

(二)為什麼好事總也輪不到我?

(三)我是世界上最倒霉的人了!

(四)真是邪了門兒了!

(五)怎么會這么巧!

(六)點兒真背……

世界上許多事就是這樣“無巧不成書”。

本定律旨在通過事物的表象,挖掘其內在的規律,從而使人們更好地了解及套用。以“等車”為例,為什麼“等不來”……這諸多情況我們常會遇到呢?難道真的總是這樣巧合嗎?我們具體分析如下:

一、從客觀事實上來說:

等車的時間可能有長短,但在規定有車經過的地方等,就一定能等到車。

根據有關資料統計證實:

(一)如果經過某站牌處的某路公車平均間隔十分鐘發一班次,那么在此站牌處相隔十分鐘左右總會來一輛車,人們等車的時間也總是接近於十分鐘;

(二)雖然每相隔十分鐘發出一班次車,但因為路況(如堵車)、車況(如故障)等原因,先後到達同一位置的時間,並不一定是嚴格的相隔十分鐘,數值可能大於十,也可能小於十,但在一定時間之內,發出班次的數量是相對穩定的;

(三)人們等車的時間等於下輛車到達此站的時間,小於上輛車和下輛車在途中實際相隔的時間;

(四)等一輛車的時間越長,一下等來兩輛車的可能性越大,即“跟屁蟲”現象……

以上分析只是從客觀條件上否定了“等不來”……的說法,但為什麼人們仍會有“等不來”……的心理呢?

二、問題的關鍵就在於人的心理:

(一)大凡乘車的人都有不願等待太長時間的心理,十有八九都期望走到站牌處就有車可上,但從機率學上來講,在平均十分鐘的來往周期里,除了從看見車到上車用了的一分鐘,另外的九分鐘,都是需要在等待中度過的;

(二)如果有十個人先後過來等車,那么有一兩個人可以正好趕上,但還是有大部分的人是需要等待的;

(三)其實挺短的時間,在等待的人的主觀意識中會被動地變得很長;

(四)就是順利上車的人們,大多卻不會在意這種順利……

所以具有“等不來”……心理的人們占多數。

三、重要幾點:

(一)人一旦有某種意願或期望產生,就已經產生了一種求衡勢能,即心理落差,這也是興奮和焦慮的開始。

每個人在人生的各個階段,或在做一件事情的過程中,甚至在每時每刻都會產生各種各樣的想法和念頭,有的不具備實現的條件,有的是需要付出很多努力才有實現的可能,有的是在原來的意願實現之後,又有了新的、更高的、更理想的期望和追求,總之,人所追求的,正是人所沒有的,所以這種不平衡或落差感會時常產生。這種“要是那樣該多好啊”的意願或期望是人之常情,是一種使人產生積極行為的驅動力量。人不可能遇不見任何問題,正是因為一些問題的存在,才促使人主動獲取知識、拓展思維、擴充智慧、增強適應和變革能力,這對人自身來說是種鍛鍊和完善。

(二)所有發生的事情都是正確的,此點不用證明,存在就是真理。就是出現了問題也不能怪事情發展的不對,只能說明是自己預想的不對。

(三)人們對一些機率常量,也就是一些正常出現的問題會有意的關注或忽略,並給以心理感受上的強化或弱化。

這裡提到三個概念:

負性效應

人們在處理一些信息時,受個人的情緒和視角影響,對正負信息形成的印象總是不均等,多會忽略和弱化好的,關注和強化不好的。例如一個人在等紅燈的時候,突然隨地吐了一口痰。那么,你會對他留下什麼印象呢?相信大多數人對他吐痰印象很深,卻不記得他遵守了交通規則。人們常常把別人偶爾的“壞”記得牢牢的,卻把他一以貫之的“好”拋之腦後。記恨通常就是這樣產生的。同樣:

(1)人們比較不太在意順心的事,對順心的事容易忽略和遺忘。

比如人們上廁所,順利上多少次都不會記得(想想也是,把心用在記這個上面也沒有多大的用處),可若有一次想上廁所卻找不到廁所或只能焦急的等待,就會記憶深刻。再比如人們著急辦什麼事,到站牌處恰好有車能上,那么就是有欣喜的感覺,也只是一會兒,甚至是一閃而過,人們多會把思緒繼續放在要辦理的事情上。也就是說:等待的時間越短,等待的概念在人的頭腦中就越模糊。

(2)人們比較關注那些不好的事,並會在心中留下比較長久的印跡。

人們在順心時,注意力可以不放在順心事的上面,這就形成了一種對順心事的弱化;反之,人們不順心時,注意力仍會放在不順心事的上面,直到問題的解決,這就形成了一種對不順心事的強化。

心理相對論

愛因斯坦在向普通人解釋相對論時這樣說過:“你同你最親愛的人坐在火爐邊,一個小時過去了,你覺得好像只過了五分鐘。反過來,你一個人孤孤單單地坐在熱氣逼人的火爐旁,只過了五分鐘,但你會覺得坐了一小時,這就是相對論。”又如同樣的一分鐘對廁所裡面的人和廁所外面的人而言,有著完全不同的感受。我們不妨將“因為所處環境和立場的不同,人們會對同一事物產生不同的看法和感覺”稱為“心理相對論”。那么在時間上就有了這樣的現象:

(1)心理越輕鬆,時間過得越快;心理越焦急,時間過得越慢。

(2)對時間的注意力越分散,時間過得越快;對時間的注意力越集中,時間過得越慢。

心理加速度

人的心理從平和到焦慮,在一定時間量上並不是勻衡增加的,而是像水滴的重力加速度一樣,為變數增加。比如在等車的前兩分鐘裡,心情還比較平和,但再過一分鐘後,心情開始焦躁,這時後面的每一分鐘可能就像半個小時、一個小時那樣長。

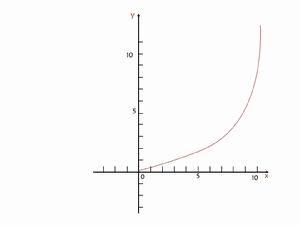

如圖例1所示:

(圖例1)橫軸為時間,堅軸為焦慮值

(圖例1)橫軸為時間,堅軸為焦慮值(1)等待的時間越長,人的心情就越容易焦躁;

(2)人越焦躁,就越覺得時間長;

(3)心理時間的位移等於二分之一心理加速度乘以時間的平方:

s=1/2 at^2

(s是位移,a是心理加速度,t是時間)。.

(4)每個人的心理加速度數值是不一樣的,其計算公式為:

a=vt-v0 /Δt

(a是心理加速度,vt是末速度,v0是初速度,Δt是時間差)

此也可測量一個人的耐性。

四、結論:

無論是從“等車”方面還是從生活中的某些事件上來講,促成人們焦慮或失意心理的原因,主要來自以下幾個方面:

(一)有期望就有失望的可能,並且期望越大,失望可能就越大;

(二)一切問題都在情理之中,一切事物都有它遵循的發展規律,該發生什麼一定會發生;

(三)問題產生的原因往往就在人的自身,比如說人應該想到的卻沒有想到或人主觀上認為的不一定是正確的;

(四)人們常將一些機率常量過分的關注和放大;

(五)人們常常忽略好的,卻關注不好的;

(六)人們的負向情緒只能讓事情負向發展。

套用指導

減少想法或降低期望值

減少想法就是減少煩惱。比如在等車時,最好將想讓車快點到來的心理打消掉。有時,不懷希望、不抱幻想,反而會有更多的幸運降臨、奇蹟產生。降低期望值的意思同此類似,比如去火車站買票,我們儘量不要到了那裡之後,才抱怨買票的人怎么這么多呀,如果我們提前就想到買票的人可能會很多,那么可能發生的情況更多的會比我們預想中的好。減少想法或降低期望值不是讓人喪失目標或降低標準,只是讓人在達成目標的過程中,對一些不確定條件增加容忍度。就像在等車時如果這樣想:只要能上車就行,管車裡有沒有座位。而當你做好了站著的準備時,說不定會因為發現還有個空坐為你留著而倍感欣喜。此強調的就是人們常說的:“知足常樂”。

了解和掌握客觀規律

人最痛苦的事就在於追求錯誤的東西。我們無論想什麼、做什麼,越符合現實、越合情合理,越有順利實現的可能。我們只有越多的了解和掌握事物潛在的客觀規律,才能越發的做到成竹在胸、處變不驚。

多預見和多準備

大凡成就偉業者,不僅能做到“知己知彼”,更能做到“有備無患”。“做最壞的打算,做最好的準備”就是條最為經典的座佑銘。

在小事方面我們也可以參考此定律,例如我們等不來車時可以首先考慮以下幾種原因:

(一)是否到了首車的到車時間;

(二)是否過了末車的到車時間;

(三)此路車是否臨時改了路線;

(四)此路車是否被取消或停運;

(五)其它可能出現的一些情況,比如路況等。除去這些情況車一定會等來,那就耐心等好了。

上班族的人可能發現,距離單位越遠的人往往到達的越早,這是因為距離單位越遠的人,考慮路上可能會發生問題的因素越多,時間上的預留量也會越多,而實際上這些問題並不一定會全部發生。

多從自己身上找問題

如果事情進展不順或出現問題,我們不妨先想一下哪些情況是自己事前沒有考慮到的。凡是出現的問題,皆是按照一定的規律自然而然產生的,我們怪怨他人不如怪怨自己沒有更好地了解和掌握其客觀存在的規律。

轉移注意力,調整心態,學會享受

對於一件無法改變結果的事情,我們能做的只有兩種選擇:一種是自怨自艾、自暴自棄,一種是泰然處之、另闢蹊徑。有句諺語說得好:“若哭病病就好大家都來哭,若愁錢錢就來大家都來愁”。我們等車也是一樣,同樣的五分鐘或十分鐘,焦急也是等,輕鬆也是等,看我們選擇哪種心態了。相信與其焦急的等待,不如把注意力放在欣賞風景上。時間不會因為我們的心態有什麼變化而產生任何的變化,倒是我們自己因為心態的變化而覺得時間產生太大的變化。我們要知道,著急、生氣不但不會對事情有任何的幫助,而且只會起到反作用。我們應該這樣考慮:總有比我們更幸運的,也總有比我們更不幸的。重要的是,碰到不愉快的事,我們應該學會淡定,懂得享受,生活不可能變得不美好!

如果我們能夠充分認識和熟練掌握這些原理,人生中自然就會充滿如意。