申辦和籌備

申請主辦本屆奧運會的,只有蘇聯莫斯科和美國洛杉磯兩個城市。莫斯科於1970年首次申辦奧運會,但那次輸給了蒙特婁,這是第二次申辦。1974年10月國際奧委會第75屆會議決定,由莫斯科承辦。

1980年莫斯科奧運會會徽

1980年莫斯科奧運會會徽莫斯科是一座已有800多年歷史的古城,城區橫跨莫斯科河及其支流亞烏扎河兩岸,是蘇聯首都和政治、經濟、文化中心。1975年3月,莫斯科成立了奧運會籌委會,為辦好這屆奧運會,蘇聯政府投資五十多億美元,奧運會籌委會也儘量通過出售電視轉播權,發行體育彩票、奧運會彩票及奧運會紀念郵票等措施,籌集更多的資金用於場館修建等,對各項工作進行積極的準備。興建和改建了許多體育設施,使莫斯科體育場館來了個大發展,儘管蘇聯在當時就擁有足以承辦奧運會的體育設施,如中央列寧體育場可容納10萬名觀眾,但莫斯科仍大興土木,對原有體育場館或擴建或翻修,以更好地適應奧運會的需要;同時還整修城市建築,改善城市交通,加強空中運輸等。

總之,蘇聯為主辦這屆奧運會的耗資是相當驚人的。據有關資料統計,大型體育場從原先的50多個增到近70個,人工游泳池從30多個發展到60多個,體育館由1300多個增加到1600多個,等等。與此同時,還整飾了城市建築,改善了交通運輸網。據外電報導,蘇聯為主辦這屆奧運會總共耗費了90億美元左右。這在奧運會史上是創紀錄的數字。

賽期

第22屆奧運會於1980年7月19日至8月3日舉行,恰好與1952年赫爾辛基奧運會會期相吻合。兩屆會期舉辦月日完全一樣,是奧運會史上僅有的一次。第15屆赫爾辛基奧運會是蘇聯首次參加的奧運會,不言而喻,兩屆會期吻合,不是歷史的巧合,而是組委會的精心安排,它象徵著蘇聯奧林匹克運動發展進入了一個新時期。

賽場

大會主要活動開、閉幕式,田徑、足球決賽等,在莫斯科能容10萬多觀眾的盧日尼克列寧中央體育場進行。游泳、水球、體操、籃球、排球等競賽場館,設在中央體育場附近。中央體育場及其所屬14個場館總共可容20萬觀眾。帆船項目則安排在愛沙尼亞首府塔林,這是蘇聯一個有90餘年歷史的帆船運動基地。奧運會足球賽以前只限在主辦城市進行,但從近幾屆開始,預賽分散在其他城市。如1968年在墨西哥城等5個城市,1972年在慕尼黑等5個城市,1976年在蒙特婁等4個城市。這次足球除半決賽、決賽在莫斯科中央體育場進行外,其他比賽分散在列寧格勒基洛夫體育場(可容8萬觀眾)、基輔"共和國"體育場(可容10萬觀 眾)和明斯克"迪納摩"體育場(可容5萬觀眾)三處。

危機

奧林匹克運動自1894年復興以來,經歷了風風雨雨。而此次莫斯科遇到了最嚴重的危機,它威脅著奧林匹克運動的發展。為了抗議蘇聯入侵阿富汗,美國等國發起抵制莫斯科奧運會,使得最終只有80個國家參加,這是自1956年以來最少國家參加的一屆奧運會。許多參賽的國家也只派一名旗手,以奧運會會旗代替國旗進場。

基本情況

參賽情況

參加本屆奧運會的運動員為5179人,其中女子1115人,男子4064人 。蘇聯運動員人數最多,為534人;民主德國、波蘭次之,分別為378、340人;匈牙利(320人)、保加利亞(313人)也在300人以上;人口不多、遠隔重洋的古巴也派出了由239名男女運動員組成的龐大隊伍。與會的80支隊伍中,有16個隊在入場式上沒有打本國國旗,以奧林匹克五環旗替代,紐西蘭代表團更是打出了一面黑色的五環旗;有10個隊只有旗手一人,運動員沒有出場。參與報導本屆賽會的新聞記者共有5615名,其中文字記者2685名,廣播記者2930名,總人數比參賽運動員還要多。在奧林匹克會旗交接儀式中,因加拿大屬抵制國家行列,上屆主辦城市蒙特婁市長只派了代表將奧林匹克會旗交給了莫斯科市。凡此種種,沖淡了會場的熱烈氣氛,也給關心奧林匹克運動發展的人們的心靈上蒙上一層陰影。

共有81個國家和地區的體育代表團參加了本屆奧運會,其中66個國家打出本國國旗。

|

|

|

有14個國家和地區派出了小規模的奧運代表團參加了本屆奧運會,但在運動會期間不使用本國/地區國旗和國歌,開幕式中這些國家和地區的運動員在奧林匹克委員會會旗下入場,頒獎時亦以奧林匹克委員會會旗和會歌代替本國/地區國旗和國歌。這14個國家和地區是:

|

|

|

|

紐西蘭、西班牙代表團手持特製旗幟入場。

受到抵制

奧林匹克運動自1894年復興以來,經歷了風風雨雨。而此次莫斯科遇到的是最嚴重的危機,它威脅著奧林匹克運動的發展。在莫斯科全力以赴籌備奧運會期間,蘇聯軍隊卻在1979年聖誕節前夕出兵入侵阿富汗,此舉立即遭到世界輿論的譴責,也使莫斯科奧運會出現了危機,美國擔心此事將影響波斯灣油源的供應,開始尋求制裁蘇聯的方式。美國總統卡特發表聲明:蘇聯若不在2月20日前從阿富汗撤軍,美國將抵制莫斯科奧運會。直到1980年5月24日,蘇聯仍未從阿富汗撤軍,美國奧委會為配合政府的抵制態度,投票決定放棄參加莫斯科奧運會。面對美國奧運選手的抗議和淚水,事後為安撫運動員,美國奧委會頒給每位選手一枚紀念性金牌,卡特總統還特邀這屆奧運會代表團全體成員到白宮作客。

由於蘇軍在1979年聖誕節前夕出兵入侵阿富汗,踐踏國際法準則,給運動會帶來嚴重的影響。蘇聯這種一面舉辦具有和平色彩的奧運會,一面出兵侵略阿富汗的做法,是一種違背國際公法、公然踐踏奧林匹克精神的行徑,因此遭到了愛好和平的人民的強烈譴責。日本、聯邦德國、加拿大等國奧委會,紛紛支持和回響美國的抵制行動,拒絕參加莫斯科奧運會。中國奧委會也發表聲明,不參加莫斯科奧運會。國際奧委會已承認的147個國家和地區奧委會,公開抵制或拒絕參加的占五分之二,參賽的僅80個。這個數字還低於20年前羅馬奧運會的水平。

1980年莫斯科奧運會海報

1980年莫斯科奧運會海報抵制情況在比賽進程中也使人明顯感覺到。例如,在腳踏車4000米個人追逐賽中,獲得前三名的是瑞士、法國和丹麥運動員。這三國的奧委會為抗議蘇軍入侵阿富汗,決定在本屆奧運會上任何儀式中不使用本國國旗和演奏本國國歌。結果在授獎儀式上只好代之以奧林匹克會旗和會歌。在其他項目授獎儀式中,也出現過類似情況。這在奧運會史上是無先例的。抵制也使比賽成績受到影響。由於上屆奧運會非正式團體總分列前十名的美國、聯邦德國、日本等國拒絕參加,田徑、游泳、體操、柔道所受的影響尤為明顯,有的甚至不能反映當時的世界實際水平。如男子游泳,在上屆奧運會全部13個項目中,破12項世界紀錄,本屆僅破了1項。另如馬術,上屆奧運會進入前六名的14個隊中,13個隊沒有代表去莫斯科。再如曲棍球,上屆前五名紐西蘭、澳大利亞、巴基斯坦、荷蘭、聯邦德國也全都沒有出席。人們評論說:莫斯科奧運會金牌貶值達50%。

一共有63個國際奧委會成員抵制了1980年莫斯科奧運會。

|

|

|

賽會概況

本屆競賽項目仍為21個大項,但單項數從上屆的198增至203,增加了5個小項,包括男子50公里競走、女子曲棍球和柔道的幾個級別,引人注目的是女子曲棍球首次進入了奧運會大門。

比賽從7月20日開始。足球比賽安排在列寧格勒、基輔、明斯克。塔林安排了帆船賽,其他項目的比賽安排在莫斯科。由於美國、聯邦德國、日本、加拿大等幾個實力強大的國家沒有參加本屆比賽,使得本屆運動會成績大為降低,男子游泳的全部13個項目,上屆打破了12項世界紀錄,而這次僅破了1項;馬術比賽,獲得上屆比賽前6名的僅有一隊參加,這當然不能體現出世界水平。

蘇聯首次參加了全部大項的比賽。儘管抵制雖然給本屆奧運會帶來了多方面的影響,但在成績方面,總的來說還是一次較高水平的比賽。大會共破33項世界紀錄:計田徑6項,游泳8項,舉重13項,腳踏車、射擊各3項。舉重、腳踏車水平都很高,特別是腳踏車,全部3個有紀錄的項目,共有10人次破世界紀錄,其中1000米計時賽是1964年以來從未突破的。

在本屆奧運會上,參加比賽的運動員仍以不同的形式抗議蘇聯入侵阿富汗。在開幕式中有16個隊拒絕打本國國旗入場,只舉奧林匹克五環旗;有10個隊只有持旗者,不見運動員。部分運動員在授獎時拒絕使用本國國旗和奏本國國歌。這種做法在奧運會歷史上是從來沒有的。

比賽於8月2日結束,蘇聯獲得80枚金牌、69枚銀牌、46枚銅牌,理所當然名列第一;民主德國以47枚金牌、37枚銀牌和42枚銅牌的成績居第二;保加利亞獲得獎牌數依次為8、16、17枚。蘇聯、民主德國兩國所獲金牌占總數的三分之二,所以人們評論說,莫斯科奧運會的“金牌將貶值50%”。

火炬傳遞與開幕式

運動會於7月19日下午2點在列寧中央體育場正式開幕。蘇聯黨政領導及奧委會主要官員出席了開幕式。國際奧委會主席基拉寧主持了他任期內的最後一屆奧運會,本屆之後他卸任為名譽主席。西班牙的胡安·安東尼奧·薩馬蘭奇被選為國際奧委會第七任主席。

莫斯科奧運會火炬傳遞

莫斯科奧運會火炬傳遞開幕當天天氣不佳,主辦當局不得不出動6架飛機,在雲層中噴灑化學藥劑,驅散飄浮在體育場上空的烏雲。1976年蒙特婁奧運會利用現代科學技術傳送奧林匹克火種的做法後來受到非議。本來以傳統的方式傳遞火炬,目的是在世界各地傳播奧林匹克理想和精神,而利用衛星傳送則失去了原來的意義。本屆遂根據國際奧委會的決定,又恢復了傳統方式,進行了火炬接力傳遞。

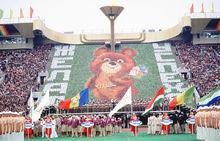

開幕式表演

開幕式表演吉祥物

簡介

1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物是一隻名叫“Misha”的熊,由著名的兒童書籍插圖畫家維克多·切茲可夫設計。他花了6個月的時間從一百多幅作品中選出了“Misha”,並最終於1977年12月19日向世人揭開了他的面紗。

有趣經歷

1980年莫斯科奧運會吉祥物

1980年莫斯科奧運會吉祥物1980年莫斯科夏季奧運會吉祥物是一隻名叫Misha的俄羅斯熊,由著名的兒童書籍插圖畫家維克多切茲可夫設計。Misha在1977年12月19日第一次展現在人們的面前,在莫斯科奧運會期間被用在諸如毛絨玩具、瓷器、塑膠製品、玻璃器皿等上百種紀念品上,而且還被印製成了郵票。

莫斯科奧運會的吉祥物為一隻模樣可愛的小熊,命名為 Misha,熊在蘇聯種類相當多,Misha 被選為吉祥物戰勝北極熊脫穎而出。1998 年莫斯科世界青少年運動會就再度選小熊為吉祥物,造形與Misha相當類似,俄羅斯方面表示是Misha的後代。Misha被賦予使命傳播奧林匹克訊息到世界各地,甚至還跟兩個航天員上太空。

比賽情況

田徑

本屆奧運會田徑開賽較遲,於7月24日至8月1日在中央體育場舉行。73個國家的1088名選手參加了角逐。由於美國、聯邦德國、肯亞等一些強手缺席,男子部分項目如跨欄、長跑等受到了影響,但總的成績還算差強人意。

英國中長跑名將Sebastian Coe在比賽中

英國中長跑名將Sebastian Coe在比賽中跳躍類項目成績除三級跳遠較平淡外,其餘3項均較突出。蘇聯三級跳遠名將薩涅耶夫這次衛冕失敗,負於隊友賈·烏德米亞埃,獲銀牌。身高2米,剛滿21歲的民主德國跳高選手格爾德·韋西克賽前只是一個默默無聞者,而這次卻大爆冷門,戰勝了上屆冠軍波蘭名將亞·弗紹瓦,以2.36米創世界紀錄並獲金牌,成為第一位在奧運會上打破跳高世界紀錄的運動員。波蘭26歲的弗·科扎基耶維奇在撐竿跳中取勝,似屬人們意料之中。賽前他曾以5.72米破世界紀錄。這次他使用了較軟的新竿,並提高了握點,越過了5.78米世界新高度,奪得冠軍。民主德國的盧茨·東布羅夫斯基在跳遠中奪冠,成績是8.54米,雖距世界紀錄還有一大截,但它是1968年比蒙跳出8.90米後12年來世界出現的第一好成績。蘇聯鏈球運動員尤·謝迪赫和民主德國馬拉松選手瓦·西爾平斯基也值得一提,他們蟬聯了各自項目的冠軍。謝迪赫以81.80米破世界紀錄,而西爾平斯基是繼比基拉之後第二個蟬聯奧運會馬拉松冠軍的人。

女子田徑與男子情況不同。由於民主德國、蘇聯及其他東歐國家,一直居主導地位,所以抵制行動帶來的影響不大,上屆稱雄的民主德國女將這次意外丟掉了幾枚金牌,輸給了蘇聯(金牌數5:7)。曾以10秒88第一個突破11秒大關創造100米新世界紀錄的民主德國選手瑪·格爾,以1\100秒(11秒07比11秒06)之差輸給了蘇聯的柳·康德拉季耶娃;上屆標槍冠軍、5次世界紀錄創造者呂·福克斯預賽時即被淘汰,金牌為在田壇沒有多少名氣的古巴瑪·科隆獲取;上屆跳高冠軍,著名選手羅·阿克曼也只得了第四名,桂冠為義大利的薩·西梅奧尼奪去。不過西梅奧尼取勝也屬情理之中。自1978年始,她一直雄踞女子跳高首座,曾兩次越過2.01米。

民主德國成績雖不盡如人意,但仍是田壇的強者。金牌獲得者中的突出人物有23歲的瑪麗塔·科赫。1976年她首次參加奧運會,在400米決賽中因背傷復發,不得不中途退出比賽。本屆她獲取了這項桂冠,並在4×100米接力賽中得了1枚銀牌。不過科赫在田壇的成就不在奧運會奪冠上,而在創世界紀錄和獲世界冠軍。她在200米、400米跑和接力項目中16次創世界紀錄,在1977年至1985年世界盃和世界錦標賽中多次取勝。其中1983年她在首屆世界田徑錦標賽中三奪金牌;1985年的世界盃田徑賽上,她又在200米、400米和4×400米接力賽中三次奪魁,並以47秒60創造了400米世界紀錄。由於她在田壇的功績,多次被評為年度世界最佳運動員。

前蘇聯選手馬爾金在男子400米比賽中

前蘇聯選手馬爾金在男子400米比賽中獲金牌最多的蘇聯女隊也人才濟濟,除老將塔·卡贊金娜外,還有娜·奧莉扎連科。她在800米比賽中奪冠,成績1分53秒43,創世界紀錄;納·特卡欽科以5083分創五項全能世界紀錄並獲金牌。五項全能是奧運會最後一次比賽,從下屆起改為七項全能。男子游泳是受抵制影響最明顯的項目。由於強手缺席,蘇聯取得了從未有過的成績:獲金、銀牌各7枚,銅牌3枚。

游泳

英國選手在男子100米蛙泳入水瞬間

英國選手在男子100米蛙泳入水瞬間 澳大利亞游泳運動員Lisa Curry

澳大利亞游泳運動員Lisa Curry上屆奧運會民主德國女子游泳選手一舉奪得全部13項的11枚金牌,大勝美國隊,震驚了整個泳壇。但是兩年後在世界錦標賽上幾遭全軍覆滅的命運。這次她們重振軍威,再現了上屆奧運會的戰績,獲11枚金牌、8枚銀牌、7枚銅牌。在整個女子比賽中,曾7創世界紀錄。由此可以看出,美國等國的抵制對這次金牌分配的影響是微乎其微的。剛17歲的中學生梅丘克兩年前在世界錦標賽中獲100米自由式亞軍,奧運會前夕在歐洲杯賽中第一次在國際賽中得冠軍。本屆她在100米蝶泳和兩個接力項目中三獲金牌,並在100米自由式中得了銀牌。賴尼施是這次獲3枚金牌年齡最小的運動員,僅15歲。賽前幾乎不被人知曉的她此次參加的是仰泳項目。100米仰泳預賽時,以1分01秒50創世界紀錄。24小時後在決賽中又將紀錄縮短到1分00秒86。200米比賽 時,再以2分11秒77創世界紀錄。在混合接力賽中,她獲取了第三枚金牌。這次獲游泳獎牌最多的是民主德國16歲的英內斯·迪爾斯,這位自由式的多面手共得了5枚獎牌:400米、4×100米接力獲金牌,200米、800米獲銀牌,100米獲銅牌。在這種世界性大賽中能在所參加的全部5個項目中獲取獎牌,是極為罕見的現象。

蘇聯仍保持了在女子200米蛙泳的王座,以琳·卡丘希捷為首的3名選手囊括了該項全部獎牌。

舉重

本屆舉重新增加了一個100公斤級、總數達到10個級別。在金牌分配上,打破了上屆蘇、保瓜分局面。10枚金牌分屬蘇、保、捷、匈、古五國。蘇聯仍居優勢,奪取了金牌總數中的一半。比賽開始後,朝鮮52公斤級選手韓京時在抓舉中衝擊世界紀錄成功,成績是113公斤,成為朝鮮在奧運會上第二個破世界紀錄的運動員。韓京時後來取得了與冠亞軍同為245公斤的總成績,但因體重問題只得了銅牌。本屆共18次刷新13次世界紀錄,108次破參賽選手所屬國家紀錄。舉重界人士認為,這是一次世界高水平的較量。

比賽中引人注目的是82.5公斤級的蘇聯選手尤里克·瓦爾達尼揚和保加利亞選手布拉戈伊·布拉戈耶夫之間的爭奪, 兩人都是當時世界名手。開賽後,氣氛相當緊張,紀錄一再相互易手。最後瓦爾達尼揚取勝,創造了抓舉(177.5公斤--高於奧運會紀錄15公斤)、挺舉(222.5公斤)和總成績(400公斤)3項世界紀錄。而400公斤的總成績還高於90公斤級、100公斤級冠軍的成績,後兩級比它分別低22.5公斤和5公斤。

體操

蘇聯體操王子亞歷山大季佳京在比賽中

蘇聯體操王子亞歷山大季佳京在比賽中蘇聯和東歐國家壟斷了這次體操比賽。男子項目中,由於從1960年起一直獲團體冠軍的日本缺席,蘇聯取代了這個位置,這是它自1956年後再次獲得這個榮譽。蘇聯列寧格勒22歲的大學生亞歷山大·季佳京在與上屆新聞人物安德里亞諾夫爭奪個人全能王座時取勝,成了本屆男子賽的明星。他除獲得個人全能、吊環和團體3枚金牌外,還在鞍馬、跳馬、雙槓、單槓中四獲銀牌,也因此成為第一位在單屆奧運會上奪取8枚獎牌的運動員。安德里亞諾夫成績雖不如上屆出色,但也獲得了兩枚金牌(團體、跳馬)、兩枚銀牌(個人全能、自由體操)。有鞍馬"大師"之稱的匈牙利選手佐爾坦·馬喬爾再次表演 了出色的技藝,蟬聯了冠軍。女子金牌之爭主要是蘇羅兩國。科馬內奇仍是這次賽場的強者,共獲兩枚金牌(平衡木、自由體操)、兩枚銀牌(全能、團體)。蘇聯達維多娃、沙波什尼科娃和涅利·金也各獲得了兩枚金牌。

摔跤

近幾屆摔跤場上的常勝軍蘇聯隊本屆仍成績出色,獲得了20枚金牌中的12枚(自由式7,古典式5)。在自由式摔跤中,來自蘇聯加里寧格勒的別洛格拉佐夫兄弟非常引人注目。這是一對孿生子,生於1956年9月16日,一個叫阿納托利,另一個叫謝爾蓋。兩人雖系孿生,但外貌不很相似。阿納托利瘦小,身高僅1.55米,體重不足52公斤;謝爾蓋則較壯實,高1.68米,重57公斤。兩人在自己體重所屬級別中,各取得了1枚金牌。孿生兄弟在同屆奧運會個人賽中雙雙奪冠,是極為罕見的,一時傳為美談。

拳擊

蘇聯雖然在摔跤賽中戰果輝煌,但在拳擊中功虧一簣,在參加的7個級別最后冠軍爭奪中,只得1枚金牌,其餘6項均失利。古巴拳擊手則大出風頭,奪得6項冠軍。古巴特奧菲洛·史蒂文森第三次贏得了特重量級(81公斤以上級)冠軍,成為第一位在同一級別中三奪奧運會金牌的拳手。

拳擊冠軍古巴人Stevenson(左)

拳擊冠軍古巴人Stevenson(左)馬術

蘇聯在馬術比賽中也成績優異,獲得了6枚金牌中的3枚。奧地利23歲的伊莉莎白·托雷伊爾在盛裝舞步騎術賽中榮獲冠軍,成為繼聯邦德國林森霍夫、瑞士斯圖克爾伯格之後獲得這種榮譽的第三個女性。獲該項團體冠軍的蘇聯隊3名選手中也有1人是女性,她是年已35歲的維娜·米謝維奇。這位女騎手是位沙場老將,多年活躍在賽馬場上,但本次是第一次取得優異成績。

球類項目

球類項目除男女曲棍球外,冠軍全被歐洲人包下,而蘇聯又是其中的最大贏家,獲取了男、女排球,女子籃球、女子手球4項桂冠。足球、男子籃球、男子手球金牌則分屬捷克斯洛伐克、南斯拉夫和民主德國。男子曲棍球由上屆第七名的印度隊問鼎,這是該隊自1928年以來第八次獲奧運會金牌。女子比賽則大出人們意外,獨立不久的辛巴威成了奧運會第一個女子曲棍球冠軍,轟動了整個體壇,也是本屆奧運會的爆炸性新聞。

閉幕式

8月3日的閉幕式上,由於美國反對,一反慣例,沒有升起下屆奧運會東道主美國的國旗,而代之以洛杉磯市市旗。

本屆奧運會期間,國際奧委會副主席薩馬蘭奇接替了基拉寧,任第七任國際奧委會主席。

獎牌

1980年莫斯科奧運會獎牌

1980年莫斯科奧運會獎牌 1980年莫斯科奧運會獎牌

1980年莫斯科奧運會獎牌獎牌正面是表示勝利的傳統奧林匹克標誌:高舉月桂花冠的勝利女神奈基。獎牌正面右下角是一座大型競技場的片斷,上方用西里爾文字寫著“1980年第22屆莫斯科奧運會”。

獎牌背面表現的是,聖火在體育場背景的襯托下熊熊燃燒,右上角是莫斯科奧運會會徽。

英雄人物

奧運人物1980

奧運人物19801.上屆體操“女皇”羅馬尼亞的科馬內奇在爭奪個人全能桂冠時,敗於蘇聯18歲的葉蓮娜·達維多娃,與民主德國的馬克西·格瑙克並列亞軍。羅《火花報》7月25日曾發表題為"玷污奧運會精神"的文章,指責"裁判員們粗暴地踐踏了體育道德和奧運會精神,在眾目睽睽之下奪走了她(科馬內奇)的金牌"。不過,科馬內奇仍是這次賽場的強者,共獲兩枚金牌(平衡木、自由體操)、兩 枚銀牌(全能、團體)。

2.衣索比亞的米魯茨·伊夫特,這個年已35歲並有5個兒女的選手一舉獲得5000米、10000米兩項金牌。伊夫特這個名字在當時田壇並不陌生,1972年奧運會時他就在10000米賽中獲得過銅牌。1976年因衣索比亞參加了抵制行列,使他失去了在蒙特婁奪標的機會。但翌年在首屆世界盃田徑賽上,他取得了這兩個長跑項目的桂冠。不過,伊夫特在莫斯科得以取勝,與世界頭號強手肯亞的亨利·羅諾缺席不無關係。

3.20歲的蘇聯大學生弗拉季米爾·薩爾尼科夫是本屆男子游泳的新聞人物,共得了3枚金牌。1500米賽中,他以14分58秒27取勝,成為游泳史上第一個突破15分大關的選手。隨後又在400米和4×200米自由式比賽奪取了他的第二、第三枚金牌。莫斯科奧運會後,他又多次創世界紀錄並在重大比賽中取勝。

4.民主德國的巴巴拉·克勞澤,是民主德國繼恩德爾之後又一著名泳星。正是由於她獲取了1枚金牌,才使民主德國在1978年世界錦標賽中沒有全線潰敗。這次她在100米自由式中先後以54秒98、54秒79兩破世界紀錄,在200米自由式中創奧運會紀錄(1分58秒33),在4×100 米自由式中創世界紀錄(3分42秒71)。

5.英國兩位中跑明星塞巴斯蒂安·科和史蒂夫·奧維特在1500米、800米各獲得1枚金牌。但科的表演並不令人滿意。1979年科如風捲殘雲似地在41天時間裡連破800米、1500米和1英里世界紀錄,被評為當年世界最佳運動員。這次在莫斯科,他在800米賽中失利,只獲銀牌;1500米賽雖奪金牌,但連奧運會紀錄也未能突破。

奧運記憶

1.為了抗議1979年12月蘇聯入侵阿富汗,以美國為首的許多國家聯合抵制了莫斯科奧運會,美國總統卡特是這次聯合抵制的策劃者和組織者。卡特對蘇聯的施壓行為得到了其他國家的廣大支持。有一些國家,支持聯合抵制運動,但是允許那些運動員讓他們自己去決定他們是否去參加此次莫斯科奧運會。最後,65個國家拒絕了本屆奧運會對他們的邀請,或許其中有45到50個國家的 選擇來自於美國領導的聯合抵制。最後80個國家參加了本屆奧運會,是自1956年墨爾本奧運會以來參與國最少的一屆奧運會。

2.除東道主蘇聯外,聯合抵制運動還剝奪了所有選手參加女子曲棍球比賽的權利。在奧運會開幕前5周,辛巴威突然被邀請參加女子曲棍球比賽。辛巴威只有不到一周的時間選擇參賽隊員,並且還要按時抵達莫斯科,結果當時所有被選上參賽的隊員都異常驚訝。

3.所有觀看了男子雙人划艇項目頒獎儀式的人都會擦亮了眼睛。因為獲得金牌和銀牌的兩對選手都是孿生兄弟。

4.奧林匹克運動會第一次在一個社會主義國家舉辦。

5.在奧運會閉幕式上,1980年莫斯科奧運會的奧林匹克吉祥物Misha,一隻熊,眼裡含著一滴淚出現在閉幕式現場。

中國

中華人民共和國奧委會的合法席位本來已在國際奧委會1979年10月的名古屋會議上得以恢復,從本屆奧運會開始,中國運動員就可以正式參加奧運會了。正式而完整地參加奧運會是中國運動員自建國以來多年的夙願,但為了維護奧林匹克精神和中國的國家利益,他們也服從了中國奧委會於1980年4月24日發布的公告,放棄參加莫斯科奧運會。

獎牌榜

本屆奧運會蘇聯共獲金牌80枚、銀牌69枚、銅牌46枚,居各隊之首。這是蘇聯自1952年以來在奧運會獲金牌最多的一次,也是歷屆奧運會到當時為止一個國家在一屆奧運會上獲金牌最多的一次。民主德國金、銀、銅牌分別為47、37、42枚,列第二。保加利亞獲金牌8枚、銀牌16枚、銅牌17枚,首次進入奧運會前三名之列。

| 名次 | 國家或地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |

| 1 | 前蘇聯 | 80 | 69 | 46 | 195 |

| 2 | 民主德國 | 47 | 37 | 42 | 126 |

| 3 | 保加利亞 | 8 | 16 | 17 | 41 |

| 4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |

| 5 | 義大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |

| 6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |

| 7 | 羅馬尼亞 | 6 | 6 | 13 | 25 |

| 8 | 法國 | 6 | 5 | 3 | 14 |

| 9 | 英國 | 5 | 7 | 9 | 21 |

| 10 | 波蘭 | 3 | 14 | 15 | 32 |

| 11 | 瑞典 | 3 | 3 | 6 | 12 |

| 12 | 芬蘭 | 3 | 1 | 4 | 8 |

| 13 | 捷克 | 2 | 3 | 9 | 14 |

| 14 | 南斯拉夫 | 2 | 3 | 4 | 9 |

| 15 | 澳大利亞 | 2 | 2 | 5 | 9 |

| 16 | 丹麥 | 2 | 1 | 2 | 5 |

| 17 | 衣索比亞 | 2 | 0 | 2 | 4 |

| 18 | 巴西 | 2 | 0 | 2 | 4 |

| 19 | 瑞士 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 20 | 西班牙 | 1 | 3 | 2 | 6 |

| 21 | 奧地利 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| 22 | 希臘 | 1 | 0 | 2 | 3 |

| 23 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 24 | 比利時 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 25 | 辛巴威 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 26 | 朝鮮 | 0 | 3 | 2 | 5 |

| 27 | 蒙古 | 0 | 2 | 2 | 4 |

| 28 | 坦尚尼亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 29 | 墨西哥 | 0 | 1 | 3 | 4 |

| 30 | 荷蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 31 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 32 | 烏干達 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 33 | 委內瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 34 | 牙買加 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 35 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 36 | 蓋亞那 | 0 | 0 | 1 | 1 |

歷屆奧林匹克運動會

| 奧林匹克運動會(希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες;法語:Jeux olympiques;英語:Olympic Games)簡稱“奧運會”,是國際奧林匹克委員會主辦的世界規模最大的綜合性運動會,每四年一屆,會期不超過16日,分為夏季奧運會(奧運會)、夏季殘奧會、冬季奧運會(冬奧會)、冬季殘奧會、夏季青年奧運會(青奧會)和冬季青年奧運會。奧運會是各個國家用運動交流各國文化,以及切磋體育技能,其目的是為了鼓勵人民的運動精神。 | ||

|---|---|---|

| 1896年雅典奧運會(第1屆) 1900年巴黎奧運會(第2屆) 1904年聖路易斯奧運會(第3屆) 1908年倫敦奧運會(第4屆) 1912年斯德哥爾摩奧運會(第5屆) 1920年安特衛普奧運會(第7屆) 1924年巴黎奧運會(第8屆) 1928年阿姆斯特丹奧運會(第9屆) 1932年洛杉磯奧運會(第10屆) | 1936年柏林奧運會 (第11屆) 1948年倫敦奧運會 (第14屆) 1952年赫爾辛基奧運會 (第15屆) 1956年墨爾本奧運會(第16屆) 1960年羅馬奧運會 (第17屆) 1964年東京奧運會 (第18屆) 1968年墨西哥城奧運會 (第19屆) 1972年慕尼黑奧運會(第20屆) 1976年蒙特婁奧運會(第21屆) 1980年莫斯科奧運會(第22屆) | 1984年洛杉磯奧運會 (第23屆) 1988年漢城奧運會(第24屆) 1992年巴塞隆納奧運會(第25屆) 1996年亞特蘭大奧運會(第26屆) 2000年悉尼奧運會(第27屆) 2004年雅典奧運會(第28屆) 2008年北京奧運會(第29屆) 2012年倫敦奧運會(第30屆) 2016年裡約熱內盧奧運會 2020年夏季奧林匹克運動會 (第32屆未舉辦) |

| 兩次世界大戰期間,第6屆、第12屆、第13屆奧運會因戰停辦。 | ||