詞語出處

空手回家族

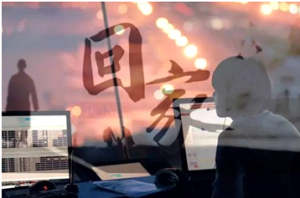

空手回家族 在短短一天時間內,這個話題就吸引了數萬網友參與,甚至一些“大V”也加入了討論,一度占據了熱門話題榜第一名位置。據不完全統計,已經有6萬多名網友參與了討論,話題閱讀量高達800多萬。

市民看法

空手回家族

空手回家族過年回家自然要準備年貨這本是傳統習俗

從事新聞媒體數年的資深記者王先生表示過年“打空手”不好。“眾所周知,春節對於國人來說,其意義不僅限於一家人團聚,更多的是詮釋中國傳統文化的精髓。過年給父母買點小禮物,更多的是在一個隆重節日裡通過一種儀式,含蓄地表達出對父母養育之恩的感激。”

重慶一健身會所的銷售經理粟先生同樣表示會花時間籌備年貨回家過年。“由於工作性質的原因,一年能回家的日子只有春節,而且我老家在江蘇,因此我準備將一些當地特產和民俗工藝品帶回去,除了過個好年,也順便向當地人介紹重慶獨有的文化。”

過年“打空手”可以有送禮的方式有很多

“回家過年本來時間就很緊,與其花大量心思選購年貨,倒不如‘打空手’回家之後邀請親朋好友來一次聚會來得實在。”目前正在貴州搞橋樑、隧道建設的蔣先生認為,不能把過年回家只限定於籌備年貨禮品然後走親串戶。“過年送禮、送祝福的方式有很多,不需要拘泥於形式。”

成都某網站公司的職員小羅建議大家使用網際網路渠道置辦年貨。“畢竟網路平台進入千家萬戶,與我們的衣食住行息息相關,如果要買年貨,直接網購就行了,哪需費時費力親力親為呢?”

帶不帶年貨無所謂重要的是子女平安回家

經營一家江湖菜館的文女士表示自己對子女是否帶年貨並無要求。“願意帶就帶,不願意也不強求,如果真的需要孩子帶的話我們會事先通電話說一聲,畢竟年貨什麼的我自己就能籌備好。”她強調,只要孩子能安全到家,這個年才過得有意義。

家住璧山的何先生同樣表示自己能理解“空手回家族”的行為。“我的孩子在深圳打工,基本上也就過年回一趟家,做父母的能懂孩子在外拼搏的勞苦和無奈。往往有許多客觀原因導致他們‘空手而歸’,我們要關注的不是他們帶了什麼回來,而是他們平安回來了!”

社會學家觀點

空手回家族

空手回家族一部分人對中國“伴手禮”文化了解不深

胡教授表示中國的“伴手禮”文化由來已久,自有“禮尚往來一說”,登門拜訪若不去備上薄禮顯得十分不禮貌。一部分人對此文化了解不深很可能成為“空手回家族”形成的主要原因之一。

父母不願給子女添亂讓其“空手”回家

他也認為“空手回家族”的出現,是由於不少父母太過於關心自己子女而導致。“外地遊子工作、生活壓力大,在春節‘返鄉潮’期間,為了不給子女添亂,父母往往不要求其置辦年貨,一句‘莫亂花這些冤枉錢’或許給他們‘空手而歸’創造了必要條件。”

此“空手”非彼“空手”切莫只看形式

同時,他提醒大家切莫誤入“空手而歸”的字面陷阱里。“很多人認為‘打空手’就是沒攜禮品回家,其實不然,如果子女給父母的是一張銀行卡,又該如何理解?”他總結,觀察遊子是否空手回家切莫只看形式,更別只看表面現象。

有些人確實沒掙到錢空手回家可以理解

針對部分人群確實是純粹意義上的“空手而歸”,他表示外地打工並非一帆風順,除開自身的各種開支,或許一年到頭沒掙多少錢,無法準備年貨,這是完全可以理解的。“掙不到錢空手回家並不是可恥的事情,切莫為了帶年貨‘打腫臉充胖子’,一切都得按實際出發。”

深度剖析

用社會學知識解釋過年“打空手”的現象

空手回家族

空手回家族“空手回家族”漸增是一種“社會交換”的缺失

他表示,要了解“空手回家族”首先要弄清其對立面:為什麼我們會帶著禮品回家過年?“用社會學的知識說,這就是一種聯絡感情的方式,用送禮物拜訪親朋好友的方式增進人際交往,這稱之為‘社會交換’、也叫‘感情交換’。雖說‘空手回家族’出現的原因各異,但自己一旦“打空手”,就很難以登門拜訪的方式與他人進行互動。所以,‘空手回家族’的漸增更可以說是一種人與人之間‘社會交換’的缺失。”

“打空手”屬個人行為是一種正常的生活方式

針對網路上許多人以“不孝順”的旗幟聲討“空手回家族”的行為,他認為這種並不妥當。“如果單純從傳統禮儀來講,過年回家‘打空手’確實有點不合情理,你可以說其摳門、吝嗇、不注重‘伴手禮’傳統文化、不禮貌等等,但也僅此而已,因為這完全屬於對方的個人行為,也是對方選擇的生活方式,旁人無權干涉。更何況‘打空手’行為需要具體情況具體分析,不能‘一棍子打死’。一味地站在道德制高點去指責往往有失偏頗。”

正確區分“社會交換”和“商品交換”莫混淆

他強調,絕大多數人都容易把“社會交換”和“商品交換”搞混淆,並鬧出不少笑話。他表示,其實要區別它們只需看準這兩點特性:“商品交換”是一種經濟交換,具備等價性、即時性;“社會交換”是一種情感交換,具備不等價性、滯後性。“正如逢年過節送紅包、送彩禮為例,許多人往往把紅包的金額拿去衡量一個人出手夠不夠‘意思’的標準,而這往往是人們把‘社會交換’等同為‘商品交換’。‘斤斤計較’並不適用於增進人際交往、聯絡感情這一塊,一旦陷入了這種‘誤區’,各種‘亂象’自然隨之而來。”