介紹

退火就是通過消除金屬或合金冷加工產生的加工硬化,或使金屬或合金再結晶和可溶組分從固溶體中聚集析出,使金屬或合金軟化的熱處理。按其所要達到的不同目的,可將退火分為再結晶軟化退火、不完全退火和穩定化退火。再結晶軟化退火主要指坯料退火、中間工序退火及完全軟化的成品退火。不完全退火是指使冷加工後的金屬或合金的強度降低到控制指標,但未完全軟化的成品退火。穩定化退火是將硬狀態下不穩定的性能通過退火達到穩定狀態的成品退火。

穩定化退火是對含穩定化元素鈦或鈮的奧氏體不鏽鋼採用的熱處理方法。採用這種方法的目的是利用鈦、鈮與碳的強結合特性,穩定碳,使其儘量不與鉻結合,最終達到穩定鉻的目的,提高鉻在奧氏體中的穩定性,避免從晶界析出,確保材料的耐腐蝕性。

穩定化處理加熱溫度的選擇

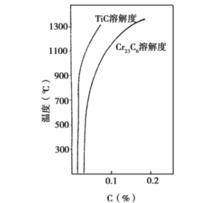

圖1 碳化物在18Cr-8Ni鋼中溶解與溫度的關係

圖1 碳化物在18Cr-8Ni鋼中溶解與溫度的關係為了達到奧氏體不鏽鋼穩定化處理的目的,使鋼中的碳儘量形成TiC或NbC,穩定化處理加熱溫度的選擇很重要。這個溫度的選擇原則應是高於(FeCr)C的溶解溫度(這個溫度為400~825℃),低於或略高於TiC或NbC的開始溶解溫度(TiC的溶解溫度區間為750~1120℃)。在這個溫度範圍加熱、保溫、使(FeCr)C能充分溶解,而TiC或NbC不溶解或很少溶解。由於鈦、鈮與碳的親合力大於鉻與碳的親合力,使得從(FeCr)C中分解出來的碳會與鋼中其餘的鈦或鈮形成新的TiC或NbC。見圖1。

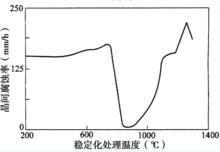

圖2 穩定化處理溫度對含鈦的奧氏體不鏽鋼晶間腐蝕速率的影響

圖2 穩定化處理溫度對含鈦的奧氏體不鏽鋼晶間腐蝕速率的影響而從(FeCr)C中分解出的鉻重新溶入奧氏體中,所以,含鈦的奧氏體不鏽鋼的穩定化處理加熱溫度一般推薦為850~930℃。實驗證明,含鈦的奧氏不鏽鋼在這個溫度區間進行穩定化處理後,耐晶間腐蝕性能最好,見圖2。含鈮的奧氏體不鏽鋼穩定化處理加熱溫度取推薦溫度區間的中上限即可。

保溫時間

有關資料報導,TiC在900℃、NbC在920℃約1h便可充分形成。因為穩定化處理包括(FeCr)C的溶解、TiC或NbC的形成、鉻的固溶等過程,所以工件到溫後,保溫時間最少不能少於2h,在實際生產中,保溫2~4h即可,當然,過大的零件應延長保溫時間。在透燒後,保溫時間不小於2h。如果鋼中含碳量較高或含鈦量較低時,應適當延長保溫時間。

冷卻方式

奧氏體不鏽鋼穩定化處理的冷卻方式和冷卻速度對穩定化效果沒有多大影響,所以,為了防止形狀複雜工件的變形或為保證工件的應力最小,可採用較小的冷卻速度,如空冷或爐冷。根據試驗研究結果,含鈦的奧氏體不鏽鋼,從穩定化溫度900℃冷卻到200℃的過程中,冷卻速度為0.9℃/min與15.6℃/min的試件相比,在金相組織、硬度及耐晶間腐蝕方面沒有不同。