概述

水稻普通矮縮病水稻普通矮縮病是由水稻普通矮縮病毒經多種葉蟬傳毒的病毒病害。主要分布於沿江及長江以南稻區。

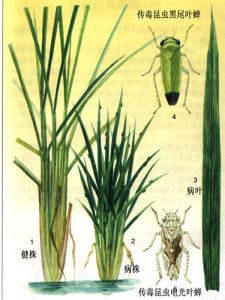

水稻普通矮縮病又稱普矮、青矮等。水稻在苗期至分櫱期感病後,植株矮縮,分櫱增多,葉片濃綠,僵直,生長後期病稻不能抽穗結實。病葉症狀表現為兩種類型。白點型在葉片上或葉鞘上出現與葉脈平行的虛線狀黃白色點條斑,以基部最明顯。始病葉以上新葉都出現點條,以下老葉一般不出現。扭曲型在光照不足情況下,心葉抽出呈扭曲狀,隨心葉伸展,葉片邊緣出現波狀缺刻,色澤淡黃。孕穗期發病,多在劍葉葉片和葉鞘上出現白色點條,穗頸縮短,形成包頸或半包頸穗。

病原 Rice dwarf virus

簡稱rdv,稱水稻矮縮病毒,屬植物呼腸弧病毒組病毒。病毒粒體為球狀多面體,等徑對稱,大小75nm,粒體內含有雙鏈核糖核酸。

稻普通矮縮病

稻普通矮縮病病毒鈍化溫度40-45℃,稀釋限點1000-100000倍,體外存活期48小時。頰毒粒體多集中在病葉的褪綠部分。在白色斑點的葉部細胞內,含有近球形內含空胞的X體。傳播途徑和發病條件該病毒可由黑尾葉蟬、二條黑尾葉蟬和電光葉蟬傳播。以黑尾葉蟬為主。帶菌葉蟬能終身傳毒,可經卵傳染。黑尾葉蟬在病稻上吸汗最短獲毒時間分鐘。獲毒後需經一段循回期才能傳毒,循回期20℃時為17天,29.2℃為12.4天。水稻感病後經一段潛育期顯症,苗期氣溫22.6℃,潛育期11-24天,28℃為6-13,苗期至分櫱期感病的潛育期短,以後隨齡期增長而延長。病毒在黑尾葉蟬體內越冬,黑尾葉蟬在看麥娘上以若蟲形態越冬,翌春羽化遷回稻田為害,早稻收割後,遷至晚稻上為害,晚稻收穫後,遷至看麥娘、冬稻等38種禾本科植物上越冬。帶毒蟲量是影響該病發生的主要因子。水稻在分櫱期前較易感病。冬春暖、伏秋旱利於發病。稻苗嫩,蟲源多發病重。

[症狀]

病株矮縮明顯,分櫱增多,葉片變短,呈濃綠色。新生的葉片、葉鞘上可出現平行的黃白色虛線狀條點。一般不能抽穗,

稻普通矮縮病

稻普通矮縮病發病遲的雖可抽穗,但呈現包頸穗或半包頸穗,結實差,穗小、秕谷多。

[發病規律]

該病毒主要由黑尾葉蟬、電光葉蟬、二點葉蟬傳播。病毒潛存於帶毒昆蟲體內,並可經卵傳遞給後代。傳毒昆蟲主要在綠肥田及其他雜草上越冬,一年內有兩次遷飛高峰,—次在早稻秧田和本田,另一次在晚稻秧田和本田。無毒蟲可通過吸食病株汁液而獲毒傳病。

[防治]

防治以農業防治為基礎,關鍵抓治蟲。

稻普通矮縮病

稻普通矮縮病(1)合理作物布局,按品種熟期連片種植、收割。注意剷除田間雜草。

(2)治蟲防病,重點抓傳毒昆蟲兩個遷飛高峰期防治,即抓早稻秧田和本田前期及晚稻秧田和本田前期的防治。每畝用10%吡蟲啉可濕性粉劑10~15克,加水75千克噴灑。

防治方法選用抗病品種如國際26等。要成片種植,防止葉蟬在早、晚稻和不同熟性品種上傳毒。早稻早收,避免蟲源遷入晚稻。收割時要背向晚稻。加強管理,促進稻苗早發,提高抗病能力。推廣化學除草,消滅看麥娘等雜草,壓低越冬蟲源。治蟲防病。及時防治在稻田繁殖的第一代若蟲,並要抓住黑尾葉蟬遷飛雙季晚稻秧田和本田的高峰期,把蟲源消滅在傳毒之前。可選用25%噻嗪酮可濕性粉劑,每667m225g或35%速虱淨乳油100ml、25%速滅威可濕性粉劑100g,對水50L噴灑,隔3-5天1次,連防1-3次。