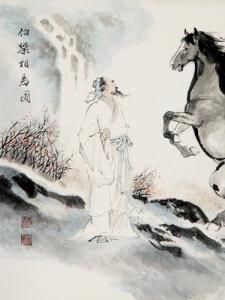

秦穆公亡馬

作者

劉向(約前77—前6) 原名更生,字子政.西漢經學家、目錄學家、文學家

秦穆公亡馬(一)

作者介紹

【宋】司馬光司馬光

(1019年11月17日~1086),北宋時期著名政治家、史學家、散文家。北宋陝州夏縣涑水鄉(今山西運城安邑鎮東北)人,漢族。(但宋人袁說友著《成都文類》記,司馬光是在他父親司馬池當四川省郫縣縣尉時,生於官廨的,不少學者也贊同該觀點),字君實,號迂夫,晚年號迂叟,世稱涑水先生。贈太師、溫國公、諡文正。司馬光自幼嗜學,尤喜《春秋左氏傳》。

宋仁宗(趙禎,1010年~1063年,北宋第四代皇帝)寶元元年(1038年),司馬光年方20,中進士甲科。宋英宗(趙曙,1032~1067)繼位前任諫議大夫,宋神宗(趙頊,1048年~1085年)熙寧(1068~1077)初拜翰林學士、御史中丞。

熙寧三年(1070年),司馬光因反對王安石變法,出知永興軍。次年,判西京御史台,居洛陽十五年,專門從事《資治通鑑》的編撰。哲宗即位,還朝任職。元豐八年(1085年),任尚書左僕射兼門下侍郎,主持朝政,排斥新黨,廢止新法。數月後去世。追贈太師,溫國公,諡文正,著作收在《司馬文正公集》中。

司馬光的主要成就反映在學術上。其中最大的貢獻,莫過於主持編寫《資治通鑑》。《資治通鑑》是我國最大的一部編年史,全書共二百九十四卷,通貫古今,上起戰國初期韓、趙、魏三家分晉(公元前403年),下迄五代(後梁、後唐、後晉、後漢、後周)末年趙匡胤(宋太祖)滅後周以前(公元959年),凡一千三百六十二年。作者把這一千三百六十二年的史實,依時代先後,以年月為經,以史實為緯,順序記寫;對於重大的歷史事件的前因後果,與各方面的關聯都交代得清清楚楚,使讀者對史實的發展能夠一目了然。

司馬光一生大部分精力都奉敕編撰《資治通鑑》,共費時十九年,自英宗冶平三年(公元1066年),至神宗元豐七年(公元1084年)。他在《進資治通鑑表》中說:“日力不足,繼之以夜”,“精力盡於此書”。書名的意思是:“鑒於往事,資於治道。”

司馬光著述頗多。除了《資治通鑑》,還有《通鑑舉要歷》八十卷、《稽古錄》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文學、經學、哲學乃至醫學方面都進行過鑽研和著述,主要代表作有《翰林詩草》、《注古文學經》、《易說》、《注太玄經》、《注揚子》、《書儀》、《游山行記》、《續詩治》、《醫問》、《涼水紀聞》、《類篇》、《司馬文正公集》等。在歷史上,司馬光曾被奉為儒家三聖之一(其餘兩人是孔子和孟子)。

在政治觀點方面,司馬光主張法制永遠不變,其政治思想比較保守。他曾說:“先王之法,不可變也”;他認為,象周威烈王命晉大夫魏斯等為諸侯,是棄“先王之禮”,廢“祖宗之法”。與宰相王安石是政敵。

原文

秦穆公①亡馬,岐下②野人③得而共食之者三百人。吏逐得欲法之。公曰:“君子不以畜害人。吾聞食馬肉不飲酒者,傷人。”乃飲之酒。其後,穆公伐晉,三百人者聞穆公為晉所困,椎鋒④爭死,以報食馬之德。於是穆公獲晉侯以歸。

注釋

①春秋時期秦國的國君。 ②岐山下。岐山在今山西省境內。 ③當地土著居民 ④刀槍一類的武器。這裡的意思是拿著武器。

翻譯

秦穆公丟了一匹馬,岐山下的三百個老百姓捕獲了這匹馬並且把它分吃掉了。官吏追捕到這些人,準備繩之以法。秦穆公說:“有道德的人是不因為牲畜的緣故而傷害人,我聽說吃馬肉不喝酒會傷身體的。”於是就給他們酒喝。後來秦穆公攻打晉國,那三百個人聽說秦穆公被晉國軍隊圍困,個個拿著武器,為秦穆公拚死作戰,以報答秦穆公當初讓他們食馬飲酒的恩德。於是,秦穆公俘獲了晉侯,回到秦國。

秦穆公的為人

胸懷寬廣,能體恤百姓的國君。

要點引導

這個故事敘述了秦穆公對偷殺駿馬吃肉的人們,不僅不追究責任,還請他們喝酒,最後得到了好的報答。從而讚揚了秦穆公寬容豁達的品格。

作為國君,對百姓寬容豁達,一旦國家有難的時候,百姓就會知恩圖報,挺身而出,冒死獻力;對百姓寬容豁達,是收拾民心的有效辦法,得民心者得天下。其實作為普通人,如果能做到對人寬容豁達,那么一旦遇到困難發時候,人們也同樣會竭盡全力幫助你。