歷史背景

鹽井古街

鹽井古街鹽官鹽井的歷史極其悠久。

早在新石器時代,西漢水上游鹽官水流域內就有多部落定居融合,密集分布著新舊石器時期遺址30餘處,明證這裡是黃河仰韶文化和長江巴蜀文化的交匯點,其中包含了前仰韶文化和大地灣文化等多種文化類型,多民族部落衝突融合,開放而兼容並蓄充分孕育著秦人發展壯大的基因。

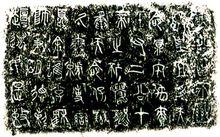

西鹽丞秦印國家一級文物 現藏於陝西博物館

西鹽丞秦印國家一級文物 現藏於陝西博物館 敬德田獵

敬德田獵 西鹽璽秦封泥印國家一級文物 現藏於陝西博物館

西鹽璽秦封泥印國家一級文物 現藏於陝西博物館然而,由於地方史志記述較少,正史記載過略,加之對鹽井歷史缺乏研究和宣傳,以致對鹽井的歷史看法不一,甚至還存在著一些偏頗和錯訛。鹽官鹽井究竟是什麼時候開發的 ? 明代嘉靖年間《重修鹽官鎮鹽井碑記》記載:“究其井之源頭,雖有石碑,因年久碑文脫落大半,命洗滌垢.站。謹尋摸其一二,謂井之源流肇自後周(東周時期)”,朱繡梓《西和縣誌》記載:“按漢初已設鹽官,鹽並之發現想在周秦時代”。這與酈道元《水經注》中說: “古地理志雲,西縣有鹽官是也”是一致的。一些正史及注釋記述: 秦置隴西郡。

而西縣之名先於隴西郡。商代的西戎地,秦的西犬丘、西垂,王莽改制時的西治均指西縣這個地方。朱繡梓《西和縣誌》的說法雖是推斷,但也是有道理的。歷史記載漢代在此設鹽官,想必設官以前鹽業生產一定有一個相當發展的時期,這是合乎事物發展邏輯的。至今鹽官地區還有一些鹽井發祥於周秦的神話和傳說,相傳膠鬲為商周時的第一任鹽官,還認為鹽井是膠鬲發現的,民間占卜中的卜辭還有膠鬲販鹽之說。玉兔現井跡說,主要依據是民間口碑資料中的神 話故事。說鹽井被西漢水洪荒淹沒,有一異僧恭龔水於地為池,唐初敬德田獵於此.玉兔中矢,遂入池中後尋蹤掘而成井,再作發現。民間流傳玉兔現井跡和煮水為鹽是鹽聖母顯妙秘的結果。民間的一副對聯說的很好:玉兔現井跡鹽水成惠聖母顯妙秘化零結躉。

一口鹽井,井水四溢,水草肥茂,自古就是天然優良牧場,因此被人稱作鹵城;由於那裡自古生產井鹽,且有專人管制,故此地又被冠名“鹽官”。

鹽井實為冒水泉,水滿自流。因而早被古代勞動人民發現。

早在先秦時期,地處西垂(西犬丘)的秦祖先與周的交流中,吸收了先進的生產經驗,陶器、青銅器的製作工藝有了發展,具備了熬制加工井鹽的能力。

春秋初年,先秦崛起,先進的製作工藝及鐵器傳入西垂,使井鹽加工技術日趨成熟。

戰國時期至秦建國初年,秦國生產力不斷壯大,國力強盛,一統天下。為當時先進手工業工藝的傳播及秦與巴蜀煮鹽技術的交流提供了現實條件。戰國後期至秦,國家對井鹽的開發十分重視,在西縣設立鹽官(官名),從此,井鹽生產工藝得到前所未有的發展。據1997年《考古與文物》第一期記載了“西鹽”的竹簡封泥,經考證為秦代或戰國時期在秦國西縣設立鹽官的實證。

古井遺蹤

古井遺蹤戰國時期,西垂已改為西縣(今鹽官),鹽業生產已經走完了初期開發的路程。井鹽開始大規模營煮生產,質量提高除就地買賣或以鹽換柴外,還遠銷於外。在鹽井附近還形成了最早的鹽市,鹽官因此而富甲一方,傳說北朝始開鑿的東方雕塑館-麥積山石窟歷代都有鹽官地區民眾支持修建。

秦、漢以後,井鹽工藝發展達到鼎盛階段。歷經唐、宋,直至解放初,當地居民乃至周邊諸縣一直在食用鹽官的井鹽,唐代詩人杜甫曾有詩反映了鹽官地區的生產盛況—“鹵中草木白,青者官鹽煙”。據史料記載,清光緒年間,鹽民達250戶,產銷量達2341540斤,征銀2246兩。至今老人們還能回憶起街頭小巷叫賣鹽水的情景。

改革開放以後,國家大力提倡鹽業專賣,再加之井鹽熬製成本高,逐漸被物美價廉的加碘有機鹽取代,井鹽加工進入衰退階段,目前,井鹽加工基本退出了歷史舞台。

在《天工開物》里,宋應星把鹽分為六類:海鹽、池鹽、井鹽、土鹽、崖鹽和沙石鹽。鹽官鎮所產的鹽即為井鹽。1960年對井鹽成分化驗得知,主要成分有:水石溶物0.48%;痕跡0.01%;硫酸根2.95;氯化鈉93.8%。

產生於4000多年前的隴南市禮縣井鹽的製作工藝,歷史悠久,規模宏大。該製作工藝在鹽官地區被保存和流傳,口傳授受,具有獨特性。與《天工開物》裡面所記製作工藝十分相似。

首先,用水桶直接從鹽井中將鹽水提取出井,傾倒在濾鹽土中,利用陽光暴曬,蒸發水分,提高鹽土含鹽量;再用鹽水對盛入竹簍中的鹽土進行浸泡,澆灌,滴漏,收集更高濃度的鹽水;將淋濾出來的鹽水添滿一鍋,用木柴煅燒,先用大火,使其鍋開水沸,再改成小火,慢慢蒸發,再添加鹽水,又改大火。如此反覆,待鍋中起泡,加進玉米面約一兩,鍋中水分蒸發,成泥沙狀,繼而鹽分析出,如堆雪、白糖沉澱在鍋中,最後用粗瓷碗撈盛放入桶中儲存。

秦先祖伯益的後裔中橘一支在西戎保西垂時,就有開發鹽井的能力。據樊志民《早秦農業歷史初探》中引用的史料記載:秦祖伯益在虞舜時,擔任“山澤之官”。長於馴育草木鳥獸、“能平治水土”、“鑿井”、“藝稻”,伯益還佐禹治水、“隨山刊木,定高山大川,取儀百物,區劃九州”,任土作貢,有虞衡之才。樊志民《早秦農業歷史初探》第二部分“《早秦西垂農業的轉換類型》根據對史料的分析和考證認為,秦大駱非子一族在西垂與羌戎雜居後,既繼承了先輩的善好和經驗,又吸收了當地羌戎發展生產的長處;既開始了油菜籽,黍、糜等旱作農業的種植,又開始了畜牧業與農業的結合。近年來隴南市禮縣大堡子山等處的早秦墓葬中出土的文物證明,秦人已有技藝較高的小手工業和繪畫、音樂等。當時秦僅是西周的“附庸”。勢力也較弱小,但生產力發展水平已趕上或接近中原的許多諸候國。已初步形成了有別於中原的秦文化。這些事實還說明秦人開發鹽井不但具備了各種有利的條件,而且從人類發展離不開鹽的觀點說,秦人開發鹽井是生產力發展在一定階段上的必然產物。

十天高速

十天高速附近的旅遊景點還有:祁山堡,西垂陵園,仇池山,伏羲廟,麥積石窟,中川和龍池革命烈士紀念遺址,香山, 紅河水庫,秦文化博物館等。千年古鎮鹽官,正以嶄新的姿容吸引著越來越多的商貿經營者和觀光旅遊者。

文化遺產

秦公銘

秦公銘銘文

秦公銘銘文秦公曰:“不顯朕皇且,受天命宅禹跡,十又二公,在帝之坯。嚴,恭夤天命,保業厥秦,事蠻。余雖小子穆穆,帥秉明德,刺刺(烈)桓桓,邁民是敕。鹹畜胤士,盍盍文武,鎮靜不廷,虔敬朕祀。作吻宗彝,以邵皇且,其.嚴御各,以受屯鹵。多釐眉壽無疆,畯疐在天,高弘有麐,灶有四方。宜。”

譯文:“秦公說:我的正大光明的祖廟,承受天命,矗立在大禹王的地界,奉祀的十二位祖先,在白帝的犬丘城之地。(我的)嚴父,謹守周宣王命令,保衛著大秦基業,擴大著秦的版圖,威震蠻戎各族。(我是)嚴肅莊重的後代小子,執行著先祖遺留的美政美德。我勇猛強悍,但以萬民的要求為政綱。(我)把知識超群的人才全都聚集在我秦國,有顯赫的文臣武將,國家安定,百姓撫順,(於是)我來虔誠的進行宗廟祭祀。(我)做了一件寶器緊挨祖宗牌位前,用來頌揚我的祖先。(我)請父“其”等先祖駕車回宗廟享受鹽醃的精美祭品。祈願我大秦多福多喜,長壽無疆,如同在天的明星般輝煌。在中土進行高規格大規模的開國慶典,統一天下四方。”

秦公簋現藏於中國歷史博物館,銘文內容記載秦國建都華夏,已歷十二代;秦公繼承其祖先功德,撫育萬民,武士文臣濟濟,使自己永保有四方,乃作此器以為頌。銘文字型整飭嚴謹,微曲中求勁健,表現出強悍雄風,也是春秋時期秦國的傳神寫照。銘文字數,蓋內和器內底共鑄銘文123字,其中重文3處。鹽官豐富的鹽滷資源為秦人的興旺提供了兩個得天獨厚的條件。其一,與秦人相鄰的其他民族或部落,絕大多數都不掌握食鹽資源,但食鹽又是生活的必需品,因而得用糧食或其他東西交換,秦人因此致富。其二,鹽官有大量從地下湧出的滷水,像人一樣,騾馬也是需要食鹽的,從這養出的騾馬才膘肥體壯。歷史上,鹽官騾馬就以個頭高、力氣大、性情溫和而著稱。兵車作為春秋戰國時期的主要武力裝備,是國家軍事實力的象徵。秦人以養馬立身,最利車戰。 秦公祭祖銘文出現鹽滷祭祀文字“以受屯鹵”。

杜甫詩選《鹽井》

杜甫西行入川經過這裡寓居,見草木受鹵氣浸漬而凋枯,青煙滿川,人們正忙於煮鹽,又深慨上下其手、公私爭利,遂作《鹽井》一詩:

“鹵中草木白,青者官鹽煙。官作既有程,煮鹽煙在川。汲井歲榾榾,出車日連連。自公斗三百,轉致斛六千。君子慎止足,小人苦喧闐。我何良嘆嗟,物理固自然。”

陳貽焮先生《杜甫評傳》解說得好:官家規定產鹽的任務很緊迫,鹽民汲井煮鹽,輓車運鹽,操作十分辛苦。官家抬高鹽價,鹽商又從中漁利。雖說物情爭利,本極自然,不足嗟嘆,其實這就是詩人莫大的嗟嘆了。“自公斗三百,轉致斛六千”,十斗為斛,即是說,鹽商以每斗三百錢買進,以每斛六千(即每斗六百)錢賣出,倍獲其利。有無名氏對聯一幅寫道:“空庭揖老井問滄海桑田風雨幾度,古道懷少陵題白草青煙詠嘆三絕”。

鹽泉賦

鹽井始祖膠鬲

鹽井始祖膠鬲有泉焉,淵源靡暨,濟漾不窮,跡垂千古,惠流於今,巨源發於漢北盛名播於隴南,溝儈之盈,不足比其清雅。川澤之會,悉足同其浪潤,雖非江海之流派,潤下作鹹,縱無膠鬲之來舉,所運為鹽,緬懷遺蹟,自古有年,漢稱鹵城,實此之源。歷唐與宋,幾經出沒之象,迄元至明,不少潰沖之跡;及乎大清定鼎,是以鑿築得詳,集七邑之狐腋,成一邑之巨觀,金雞飛藏,不必究其原尾。玉兔賓士,不必窮其顛末,則見源泉混混,不捨晝夜,往來紛紛,共獲樂利,汲者汲,荷者荷,賡歌與晶亭之上;浸者浸,潤者潤,談笑於漢水之旁,一派巨流,湧出無限瓊漿;幾杯清淨,結成百般甘露。

是泉也,調和千百里,供養億萬家,渭渭玲瓏映月,點點珠磯似玉。非貪泉之橫流,非盜泉之暴露,非野泉之衝突,涓埃無補,非下泉之漫流,你潤洋滋,故其勢之汪洋也。如廉泉之洶湧,其機之活潑也。如沃泉之澎湃,其清且美也。似甘露之滔滔,其馨且醇也。似釀泉之漫漫。口口口口口口.雖不能輿洗墨池,寫成詩賦,竟依然煉烹丹灶,是若銀沙。原為之臨泉而賦日:

膠鬲何時先著鞭。

不有漁翁來道破。

百慮千愁終難宣。(王文權)

建修鹽官鹽神廟碑記

西和鹽官之有鹽井也,自唐以來,迄將千有餘歲矣。明元以上,年代荒遠莫稽。有清中發捻亂後,鹽井乃歸官有。設局征課,而官民之煮鹽為生者,始如農之耕疇納稅焉。雖然國家有興替之殊,時代有更遷之變,而井之源泉混混,不捨晝夜者,固千年如一日也!其乾健坤貞之德,雖日天動未始,非神明有以呵護之也!然訪錫神之廟址,則斷礎殘碑,土花斑駁,不知其幾百年矣!依稀然不可復識。其建也,何代何人,不得而知之;其廢也,何年何月,亦不得而知之。邑之紳民欲求一瞻仰者,弗可得耳!民國成立,井雖改為國有,向以邑令兼理。及八年始,置專官長斯局者,年一更易,皆未能局久任。歲壬戌季秋,予由閩茫隴秦檄來長斯,迄今兩載矣!雖無報最之功,幸無通逃之負,斯固鹽民之恭順,抑亦神力之護恃。今春,官民相飲和食德,溯及木本水源,以神無可式憑,殷殷焉將創建神宇為請,蓋亦崇報之意。予感明神之有應,順合鎮之輿情,愛特恭襄斯舉。而鹽民等,尤踴躍輸誠,計效工者二百餘家,歷時閱六月,費紙幣萬餘絡。茲當落成之始,成喜方所瞻依並請記於予,以期垂久。予維是役,神人相與,乃護觀成。然莫為之後,雖盛弗傳。是則予所望後之從事於斯者,因走筆為之記。又從而歌曰:“祁山蒼蒼兮,漢水洋洋。維神之靈兮,潛德幽光。從井惠人兮,流澤孔長。自今始兮,廟貌堂皇。神其式憑兮,時格馨香。我為鹽民祝兮,嘉惠無疆。”

海軍部上尉西和鹽官產鹽徵收局局長古閩侯官姚啟飛敬撰。

清例授儒學生員、壬子歲初選眾議院議員、王文權敬書。

中華民國十三年,歲次甲子孟秋之月,穀旦公立。

民國·姚啟飛

重修鹽官鎮鹽井碑記

天不愛道,地不愛寶,亶乎其然。寶藏之興,固有金玉錫鐵銅礦;而濟世猶見鹽之為物,生民不可一日而乏者。西和治東,古蹟漢諸葛祠,祁山堡東鹽官鎮,古有鹽並。我大明編卒工,阮三十家,日支水五百斗,月收鹽三百六十五斤有餘。不惟有益於一方之生民,抑凡濟遐方之用動。不意嘉靖十二年十月初九日戊辰,其井響聲如雷,至次日,西南隅塌一角,水涸五日,義官何論並灶戶呈其事,知縣魏尚質同諸父老設香案虔禱,其水復出,大巡王公紳少,方伯劉公存學,即命秦州同知郎中於光宇督工,散官左宗寬,老人趙奮鼎建如舊,訪父老日,究其井之源頭,雖有石碑,因年久碑文脫落大半,命洗滌垢.站。謹尋摸其一二,謂井之源流肇自後周,有異僧志恭,翼水於地,後為鹵城池。至唐貞觀間,尉遲敬德田獵於此,流矢中兔,其兔帶矢之地,遂掘而成井。唐杜甫有詩,具述其所由來。故至宋淳熙元年,開封劉規,掌其出納國稅,越雨冬,暴風起於西北隅,井隨地而大壞。規思然,莫知所以,呈於有司,調長道、天水、大潭三縣夫役,仍委知長道縣事兼兵馬都監宋壓重建並。功完,水仍涸。公設香案再拜,而井水湧出,誠意感格之述,其井遂成,世世以至於今。其鹽,西南通徽、成、階、文、隴南市禮縣、漢中,東通秦隴,凡舟車所至,人力所通,靡遠弗濟,又為國助邊儲有所賴,通商貨利無不鹽,余旁搜博訪,遍考史冊,秦之隴西,漢之天水,宋之漢陽,皆此地也。肇啟於此,迄今千載余矣。諸父老慨然興懷,見舊碑脫落頹壞,恐世後鹽井源流久而失傳。金諸屠今為記,予乃鐫磨舊碑之跡,溺管一述之雲,仍備錄事實磨碑,後之人弈世相傳,庶知其所由來矣。則後之視今,非猶今之視昔也哉!固勒石,以志不朽。鄉進士知西和縣事楊典撰文。嘉靖丁未正月吉旦,立石。鄉進士知西和縣事文林郎太原楊典撰。

其它

晚唐詩人薛能《西縣作》亦有詠鹽井之辭:“好井無疑漱入心”;

晚清著名學者葉昌熾詩作《鹽官鎮》也多鹽井描述:“漢書地理志,三十六鹽官。河池下辨道,未聞列轉般。頗疑隋以後,下逮唐貞觀。鑿井與煮鹼,鹽利始肇端。屹然為巨鎮,南渡當臨安。尚有同谷記,可征乾道刊。閱世近千禩,此井尚未眢。滃然四泉眼,有如在浚寒。甃石制已古,柵木為巨欄。沸矞涌地出,霜雪生飛湍。朝汲復莫汲,鹿盧在井榦。據云水升斗,易錢可如乾。青銅日千百,朝夕營豆簞。俯仰既一飽,國課還可完。天地自然利,不溢亦不乾。戎鹽味如飴,色比青琅玕。”

鹽井史要

當地乞巧風俗

當地乞巧風俗鹽官是隴南地區人類最早活動和開發地區之一。史載非子牧馬,“馬大蕃息”說明秦人除牧馬有方外,還得力於馬飲滷水。這表明鹽井早已發現,並開始了早期開發。鹽井的早期開發,除廣開鹵池供馬飲用外,肯定也已經開始煮水為鹽。但當時的煮熬工具主要是陶器、青銅器。陶器裝容不會太多,青銅器煮熬鹽後腐蝕很大,還影響鹽的色澤。所以鹽井的早期開發以馬飲滷水為主。煮水為鹽產量不會多,質量不太好,規模也不會多大。顯然,作為商品進入流通領域進行貿易的也不會多。早期這種開發持續時間較長,甚至還可能下沿到秦仲伐西戎被殺及秦莊公居西垂時。原因主要是鐵器還未出現,生產力水平制約著鹽業的發展。’至於深掘鹽泉之水,必為鹽井的時間,可能在發現煮水為鹽或鐵器煮鹽之初。而後者的可能性較大。

以上三條理由為鹽井的“周秦發祥說”,提供了一些新的佐證和事實根據。同時說明秦文化的產生與發展是與鹽井的發祥和早期開發分不開的。秦人對西垂包括對鹽井的開發,為秦國的發展壯大從經濟上做了奠基。2005年,北京大學考古文博學院與美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學人類學系等機構考察了史前—先秦時期甘肅禮縣鹽官鎮的鹽井祠以及祠內保留的古鹽井和土法製鹽器具。至今,當地還將鹽井祠後院滷水井邊的空地作為攤曬場,將井中滷水潑灑在沙土上聚鹵,通過淋濾提取濃滷水,用鐵鍋熬鹽。這對研究早秦的歷史,有著十分重要的意義。

汲井歲榾榾

汲井歲榾榾鐵器進入煮鹽對鹽業的早期開發至關重要。因為鐵鍋煮鹽可以提高鹽的質量,發展產鹽規模,增加鹽的經濟效益。鐵器煮鹽須從重大歷史變化追溯。.周幽王被犬戎殺於驪山後,平王被迫東遷,秦襄公因護駕有功,平王將岐山以西之地賜於秦,並將秦封為諸候國,正式有了秦國,史稱“襄公始國”。這時秦的地盤擴大到關中,經濟和軍事實力有了一個大的發展。據樊志民《早秦農業歷史初探》記述:近年來在隴山以東秦國初期墓葬中有大批鐵器出土,有銅柄鐵劍、鐵匕首、鐵農具等。秦國之初襄公對西垂故地情意篤深,《漢書》還有襄公到西垂祭祀祖廟的記載,而且襄公去逝後也葬於西垂。文公時又在關中收撫了大批周的遺民,秦國的地域進一步擴大,史載文公去逝後也葬於西垂。從西垂地位的重要及秦地經濟文化的必然交流看,此時有可能鐵器開始傳入西垂,可能已有鐵鍋煮水為鹽。春秋時秦穆公整頓內政,獎勵生產,秦國逐漸富強。《史記·秦本紀》日:秦穆公“益國十二,開地千里,遂霸西戎。”由於征服了諸羌戎,秦地與巴蜀的往來打通了,西垂與巴蜀等地的煮鹽工藝得到了交流。鐵器增多,鐵耕也出現了,秦國已通用自己的貨幣,郡縣都有城郭和集市貿易。這些都促進.了鹽業的發展。戰國時期,西垂已改為西縣,鹽業生產已經走完了初期開發的路程。井鹽開始大規模營煮生產,質量提高除就地買賣或以鹽換柴外,還遠銷於鄰近郡縣。在鹽井附近還形成了最早的鹽市。

鹵城大戰路線圖

鹵城大戰路線圖漢代開始鹽業生產納入官府的主要管理之中。《漢書》記載:“漢興海內為一,開關梁,馳山澤之禁”。這在一定程度上促進了生產力的發展。但是,又將鹽鐵國營,特別對鹽業管得太死。《資治通鑑》和《讀史方輿紀要》記載,元狩中官府在本地設鹽官管理井鹽。為聚斂財富,增加稅賦,漢代對鹽的管理非常嚴格。煮鹽鐵鍋為“牢盆”,由官府統丫製作配備。還實行均輸平準。即對鹽的運銷由官府統一管理,鹽的價格由官府制定。對違犯官府鹽法規定者處罰甚嚴。王莽改制和東漢時,雖對鹽的政策有所調整,然而官府管理從沒有放鬆。

三國時期戰亂對井鹽生產影響較大。《資治通鑑》記載:“建安十八年 (213年)楊阜屯兵鹵城 (今鹽官),姜敘屯兵歷城 (今西和西峪坪)以御馬超。超破歷城,殺敘母,阜敘合兵共擊,超兵敗潰,南入漢中”。《三國志》記載:蜀漢後主建興六年(228年)諸葛亮因誤用馬傻街亭一戰蜀軍潰敗。諸葛亮不得不“拔西縣千餘家歸漢中”(蜀漢稱之鹵城,曹魏稱之西縣)。此千餘家中含鹵城百姓。建興九年(231年)諸葛亮再出祁山,因大艾其麥,在上邦、鹵城與魏兵周旋,於鹵城附近的木門道射殺魏將張郃。這些戰爭都嚴重地影響了井鹽的生產,甚至使鹽井停產荒蕪。《晉書》記載太和四年(231年)熹平四年 (252年)曹魏司馬鰓曾兩次上表“請徙冀地農夫五千佃上郊,興京兆、天水、南安鹽池,以興軍實”。

西晉和五胡十六國時戰亂和災害,仍然嚴重影響鹽業生產。西晉時地震、水洪、乾旱、蟲害等自然災害嚴重。《晉書》記載元康七年(297年)秦雍二州大早、“疾疫漫延”,“氏羌反叛”。永嘉四年(310年)、秦雍等州蝗害,.“食草木,牛馬皆毛盡。”五胡十六國時楊氏居險仇池另立國號。各少數民族角逐進退、互相殺掠。由於鹵城處於秦州通往仇池之要道,遭受戰亂之害甚重。《晉書》記載鹹和三年(328年)劉耀遣其武衛劉朗率騎三萬襲仇池未克,“掠三千戶而歸”。永和五年(349年)“楊初襲後趙西城,破之”。義熙八年(412年)楊盛進攻後秦姚興祁山。義熙十二年(416年)劉裕進攻後秦姚興,“楊盛出兵助之,攻占後秦祁山,進逼秦州。”這些戰亂和災害使鹽井曾多次停頓或荒廢。

北魏孝文帝改革,促進了社會的穩定和經濟發展。也給鹽業生產帶來了一個相對穩定的發展時期。與此同時,官府派重要官吏加強鹽井管理,加強稅賦的徵收。酈道元在《水經注》中記載此地井鹽“相承營煮不輟,味與海鹽同”。《水經注》中不但記載了鹽井歷史,而且記載本地的地名也叫鹽官,連馬河水都稱為鹽官水。這說明官府長期設官管理井鹽久而久之,官名已易為地名,官名地名不分。也標誌著鹽官歷史已不單是鹽井的歷史,同時還是這一地方的歷史。

宋代鹽井生產先較為穩定後受災害和戰亂的影響較大。北宋時井鹽生產興旺,以鹽為龍頭的集市貿易繁榮。鹽官在住人口增加。但自然災害對井鹽的產銷也有襲擾。《宋史》記載:“左宗祥符十三年秦州獨孤谷發生大洪水,沖毀鹽官城橋及官癬民房九十五區,淹死六十七人”。《宋史》還記載:天聖五年七月,鹽官又“發生大洪水,死亡多人”。鹽井也曾毀壞修復過,楊典《重修鹽井碑記》記載:淳熙元年“開封劉規掌其出納國稅。越雨冬,暴雨起於西北隅,井隨地而大壞。規思然不知所以,呈於有司,調長道、天水、人潭三縣夫役,仍委知長道縣事兼兵馬都監宋耳屯建”。宋金戰爭時,南宋的許多重要將領吳珍、吳磷都曾在這裡作戰或鎮守過。吳珍修築十二連城杭金,吳磷在白環堡地網阻金騎的戰績,至今在本地流傳甚廣。由於戰亂,鹽業生產時斷時續。南宋興州太守王光祖《重修真武殿記》記載:乾道八年 (1172年)“已酉禦敵至此,而井邑日皆焚盪”。可見城邑破壞之重,百姓損失之慘。

元代初期蒙古人攻占了本地及西和州後,對當地的經濟文化破壞很大。據石氏等家的家譜記載,鹽官川變為牧馬草場。鹽業的開發主要成了馬飲滷水。井鹽的營煮停頓了一個時期,遂恢復生產,但管理甚嚴。據《甘肅省鹽法志》記載:“元仁宗元佑二年,凡偽造鹽引者斬,籍其家產付告人充賞。犯私鹽者徙二年杖七十,籍其家產之半。有首告者磚其所籍之內以其半賞之”。

明代鹽的產銷除個別時期外,相對說發展較為穩定。明初廢除了元人歧視漢人的政策,實行輕搖薄賦,鼓勵發展生產。這些做法有利於百姓休養生息也促進了鹽業生產的發展。據《明史》記載:鹽官鹽井洪武“歲辦鹽十三萬一千五百斤”。井鹽運銷活躍,範圍擴大。據嘉靖《重修鹽井碑記》記載:鹽官井鹽“西南通徽成階文隴南市禮縣漢中,東通秦隴。凡舟車所至人力所通,靡遠弗濟。又為國助邊儲有所賴,通商貨利無不鹽”。嘉靖《重修鹽井碑記》還記載:“嘉靖十二年十月初九日戊辰,其井響聲如雷,至次日,西南隅塌一角,水涸五日”。秦州同知即中於光宇督工,西和縣知縣魏尚質、鹽稅官左宗寬重建鹽井。《明史》記載:“神宗萬曆六年,靈州、西和(鹽官)、漳縣三地鹽池,歲增總額為1257.76萬斤”。與孝宗弘治時相較每歲增加907285斤。明末鹽官鹽井歲產鹽1313500斤。

清順治十年(1654)羅堡大地震八點五級。據《陝甘寧青四省區強地震目錄》記載:隴南市禮縣、天水交界處“羅家堡七十峪及木門裡一帶,黃土谷地山崩水雍,下陷數百尺,水聚數十丈,塞河為潭,漂淹居民,桑田滄海。兩山最大滑坡八里,附近村落壓埋千家,廟宇震塌,城垣、樓垛、堤壩、廬舍傾倒,壓死兵民三萬餘及牲畜無數。”鹽官鹽井距震中不到十里,此次戰亂,鹽業生產時斷時續,鹽的運銷範圍緊縮於附近。同治後左宗棠主政經略西北,據《左文襄公在西北》記載:左文襄公“改引為票,課厘並征”,“西和鹽官每日煮鹽一千三百斤,收厘十一串七百文、合每斤七文。”乾嘉以後四川移民來隴南市禮縣者甚多,人口增加,拓荒為田。同時也促進了鹽業生產的發展。清光緒時鹽官鹽民達250戶,鹽的年產銷量達2341540斤,征銀2246兩。據民間口碑流傳,當時管鹽官完銀去京城進貢,學得京城的高台社火,遂每年正月鹽官也有了高台。

馮玉祥據甘肅時鹽業的產銷較好。1926年,馮玉祥簽發命令,食鹽每擔加徵稅洋1元。鹽官井鹽因柴薪煮熬成本高,鹽民難以承受遂報省減免,經報批其原稅率由一元減為每擔七角五分加食戶捐三角七分。

解放戰爭時期,國民黨隴南市禮縣政府為支持內戰,苛捐雜稅一年比一年重。加之,國統區濫發鈔票又引起了物價上漲,貨幣貶值,人民生活困不堪言。鹽官是一個要道樞紐地方。國民黨軍隊常有經過或駐紮。騷擾百姓,搶掠民財的事屢見不鮮。到1949年解放前夕,井鹽產銷不景氣,每月產銷最多四五千斤。建國後鹽官井鹽設廠專營,產鹽經營狀況發生了大的變化。

籍考

鹵城

鹵城鹽官曆來以其源遠流長的“井鹽”聞名於世,鹽官歷史上是否有過池鹽生產呢?《晉書·食貨志》載:“宣帝表徙冀州農夫五千人佃上邽,興京兆、天水、南安鹽池,以益軍實。”[2]陳連慶先生認為:“鹽池,當依《晉書·宣帝紀》改作‘鹽冶’。鹽冶指鹽鐵專賣事業。京兆、天水、南安一帶並無鹽池”[3],吉成名在《論魏晉南北朝食鹽產地》一文中認為:“天水、南安二郡位於秦州,南安郡(治所在今甘肅隴西縣三台鄉)轄有獂道、新興、中陶三縣,天水郡(治所即今甘肅天水市)轄有上邽、冀、始昌、新陽、成紀五縣,究竟哪些縣產鹽?不詳。”[4]《西和縣誌》中則這樣記載:“鹽官城內鹵池,廣闊十餘丈,池水浩瀚,色碧味鹹,四時不涸,飲馬於此,立見肥壯。”[5]另據2008年考古調查發現,該鎮北部有被稱為“澇壩”的鹽池及夯土遺址[6],更進一步說明了《晉書·食貨志》中的“鹽池”就在今日與天水毗鄰的鹽官附近,而並非“鹽冶”之訛誤。可見歷史上鹽官鹽業之生產實為井鹽和池鹽並舉。鹽官史稱“鹵城”,以多有鹽滷謂之。據許慎《說文解字》解釋:鹽,“鹵也,天生曰鹵,人生曰鹽。從鹵,監聲”[7]。從“鹵”到“鹽”恰恰是產鹽地區向鹽業發展的重要過程。據縣誌載:“鹽官鹽井實為冒水泉,水滿後自然流出流走……鹽井之地有鹽泉水滲出或積有大小不等的滷水灘……久而久之有意將鹽泉水或滷水灘聚而為池是自然的事情。”[8]由此可知鹽官井鹽與池鹽的關係。

襄公始國

襄公始國甘肅鹽官產鹽始於何時?陳建榮指出,早在周代,遲至先秦,鹽官鹽業就已有了初步發展[9]。據《西和縣誌》載:“按漢初已設鹽官,鹽井之發現想在周、秦時代。”[10]有學者指出,在秦出土文獻中有關於秦鹽產地的記載,如在封泥中見有《西鹽》璽及《西鹽丞印》等(見圖一、圖二)[11],其中的地名“西”在今甘肅隴南市禮縣東北、天水市西南[12]。從秦代行政區劃來看,今甘肅天水、隴南一帶,一般被認為屬於隴西郡[13],秦封泥中的地名“西”即指今天的甘肅隴南市禮縣鹽官一帶[14]。上述出土封泥的發現,證明縣誌中鹽井開發始於周、秦確為不誣。鹽官之名,始於西漢。據《漢書·地理志》載:西漢中葉及王莽時期所置鹽官三十六處。《漢書·地理志》隴西郡註:“秦置。……有鐵官、鹽官”[15],故鹽官之地名因置鹽官而得名。漢代在此設鹽官,其鹽業發展必已成一定規模,那么在漢代之前,鹽官鹽業必有初步之發展,亦符合事物發展規律。據《水經注·漾水》記載:“西漢水又西南逕宕備戍南,左則宕備水自東南、西北注之,右則鹽官水南入焉。水北有鹽官,在嶓冢西五十許里, 相承營煮不輟,味與海鹽同。故《地理志》云:西縣有鹽官是也。”[16]《元和郡縣圖志》則進一步說明:“鹽官故城在長道縣東三十里,在嶓冢西四十里,相承營煮,味與海鹽同。又雲,鹽井水與岸齊,鹽極甘美,食之破氣。”[17]《明史》亦載:“西和府東南……西北有西漢水,亦曰鹽官水。西南有濁水,即白水江也。東北有鹽井。”[18]有關鹽官鹽業之記載,歷代正史典籍史不絕書,足見昔日鹽官鹽業之發達。

鹽官鹽業之發達,除所產井鹽、池鹽為必備物質基礎之外,亦有歷代政府鹽業管理為其提供必需之制度保障。《史記·平準書》載:“……大農上孔僅、鹹陽言:‘山海,天地之藏也,皆宜屬少府,陛下不私,以屬大農佐賦。願募民自給費,因官器作。煮鹽,官與牢盆。浮食奇民,欲擅管山海之貨,以致富羨,役利細民。其沮事之議,不可勝聽。敢私鑄鐵器、煮鹽者,鈦左趾,沒入其器物。使孔僅、東郭鹹陽乘傳舉行天下鹽鐵,作官府,除故鹽鐵家富者為吏。’”[19]這條史料既是全國鹽官始置之確載,亦為政府將鹽業利權收歸官營之開端。甘肅鹽官鹽業自周秦以來已頗具規模,漢代因官營鹽業而建制管理自在情理之中。《史記·平準書》載:“元封元年,桑弘羊領大農,盡斡天下鹽鐵,以諸官各自市,相與爭,物故騰躍,而官賣利入,或不償其僦費,乃請置大農部丞數十人,分部主郡國,各往縣置均輸鹽鐵官,令遠方各以其物貴時商賈所轉販者為賦,而相灌輸。”[20]是為中央直接選派鹽官之始。《後漢書·百官志》言郡國鹽官,本屬司農,凡郡縣出鹽多者置鹽官,主鹽稅,隨事廣狹,置令長及丞,秩次皆如縣。是則東漢時代各區鹽務不隸於中央,地方分治,蓋始於此。關於兩漢鹽官制度之差異,曾仰豐先生指出:“西漢主專賣,故采中央集權制,東漢主徵稅,故采地方分治,政策不同,官制亦因之而異。然考《漢書·地理志》對於西漢鹽官敘載甚詳大都為產鹽旺盛之區,可證當時設官,只在產地,但西漢官自賣鹽,銷鹽區域,必有運銷機關,殆由均輸官兼理。若東漢則經專賣之後,進為徵稅制度,場務管理法,業已完備,故於銷地不復設官。”[21]從春秋戰國到民國時期,中國鹽業歷史之發展經歷五次較大改革:第一,西漢鹽鐵會議確立食鹽專賣制度,為此後歷朝歷代食鹽專賣制度奠定基礎;第二,唐中葉改直接專賣為間接專賣,並開啟“劃界行鹽”之食鹽運銷體制;第三,明中葉“納中邊糧”之開中法,為此後綱鹽法的推行奠定了基礎;第四,清中葉陶澍繼承明代票鹽之根本,改革淮北食鹽運銷體制,並將該法逐步向淮南及全國推廣,間接專賣逐步向自由買賣轉變;第五,民國年間鹽務改革促使中國鹽務走向現代化[22]。歷朝歷代鹽業監管和改革,均是政府對產鹽區域之監管保障,鹽官作為隴南天水地區產鹽中心,亦必受其調控,使得鹽官鹽業因為政府之監管調控得以有效運行發展,後文將詳細論及。

鹽官鹽業的發達還與其自身的生產工序有著密切關係,據《中國鹽業述要》一書載:“鹽官鎮製鹽,先以井水瀝入土內,俟瀝乾時視有鹽汁發白色者,復以井水瀝之,即將其土掃聚成堆,貯入竹籠,加水淋至木桶中,及熬鹽時。將此水貯於釜內,以柴火煎乾,方成水鹽,四季均能製造,其味甚濃,居民喜食。”[23]另據1931年甘肅省第七次礦業紀要記載:

鹽官鹽井,位西和縣城北九十里,有鹽井一,成方形,長寬各三公尺,深十餘公尺,井之四壁皆用木板砌造,井底一部產鹽水,一部產淡水,現將產淡水處用棉絮填塞,以防淡水之湧進。鹽水則為地下水將第三級紅土層內鹽質溶解而成。製法,將鹽水汲出灑於粘土上,乾後再灑以鹽水,如此者數次,則將此粘土塑為甑形,置於特製之木架上,復將鹽水傾各甑中,使其徐徐滲出,後將滲出之水,收集而熬煮之,即成水鹽,因其含有茶褚色之液體故名。本鹽井於光緒年間即有私人經營,其礦業無從查考……計該井一晝夜可出鹽水百餘挑,每挑重八十斤,可煎水鹽一斤。煎鹽均用木柴,現此處共有鹽戶二百八十家。[24]

關於鹽官鹽業的生產工序,《水經注·漾水》當中所記“相承營煮不輟”與杜甫《鹽井》詩當中“鹵中草木白,青者官鹽煙。官作既有程,煮鹽煙在川。”的記載均突出“煮鹽”這個環節,而上述這段記述則基本完整敘述了鹽官鹽井的生產工序,從現存鹽井生產工具來看,可以斷定近千年來鹽井的生產工藝與上述記述別無二致。大體可分為汲鹽水、灑於粘土(數次)、塑為甑形、置於木架、復傾鹽水、收集滲水、熬煮成鹽等七個環節。需要注意的是,杜甫詩中“汲井歲榾榾,出車日連連。自公斗三百,轉致斛六千”的描寫說明汲鹵設施方面很可能已用較為發達的絞盤車設施,這樣才能提高生產效率,滿足大量鹽滷的汲取[25]。另據相關研究表明:“甘肅隴南市禮縣鹽官鎮井鹽製鹽不是直接用汲取自井水中的鹽水進行熬制,而是經過澆灌鹽水和淋濾鹽水兩道工序,使淋濾後用於蒸出鹽分的鹽水中含鹽量大大提高,這樣在很大程度上提高了鹽的產出率,體現了中國古代先民具有先進的生產經驗和科學意識。”[26]正是因為勞動人民在實踐中掌握了先進的生產工藝,使得鹽官產鹽一直成為整個隴南地區的食鹽供應中心。鹽官鹽產量在不同的歷史時期亦有微小差別,但總體保持了較高的產量。

鹽官鹽業之發達,除天然之鹽井與歷代政府管理、科學的製作工藝之外,亦與鹽官所處地理位置有莫大關係。據1933年《鹽務會刊》記載:“……西和(今屬甘肅隴南市禮縣)鹽井由井水熬煮,漳鹽成塊,銷隴西臨潭岷漳,西鹽不成塊,銷西和武都徽縣等處年產共約萬擔雲。”[27]可見,近代鹽官產鹽已銷往隴南各地,銷售網路的形成得益於交通道路的貫通。據考證,鹽官恰好處於隴南至甘南、天水茶馬古道北線與南線的樞紐交匯之處,使得鹽官成為通陝入川的必經之路,唐代詩人杜甫入蜀所走線路即經過鹽官,並有《鹽井》一詩流傳於世:“鹵中草木白,青者官鹽煙。官作既有程,煮鹽煙在川。汲井歲榾榾,出車日連連。自公斗三百,轉致斛六千。君子慎止足,小人苦喧闐。我何良嘆嗟,物理固自然。”可見鹽官鹽業在唐代官營體制下的產銷情況。據《續資治通鑑長編》記載 :“經制熙河路邊防財用司言十事:......岷州鹽官鎮、通遠軍鹽川寨兩鹽場,近撥屬本司,歲入增羨,乞自今年別立界,歲終較其登耗,以施賞罰......”[31]材料中岷州鹽官即為今天的甘肅隴南市禮縣鹽官鎮,可見在宋代鹽官就已形成較大鹽場,且受到國家重視。南宋時期,岷州曾一度落入金人之手。高宗紹興十四年(1144),為避金太祖諱,岷州改稱“西和州”,因為鹽官產鹽量大,宋、金兩國對西和州的爭奪十分激烈[32]。由上可知鹽官鹽業在唐宋間之興盛與其區位交通之關聯。

綜上可知,鹽官的豐富井鹽、池鹽是鹽官鹽業得以發達的物質基礎;科學的製作工序是鹽官鹽業生產長盛不衰的技術保證;官方歷來對鹽官的設官管理則為鹽官鹽業的繁榮提供制度保障;鹽官重要的地理位置則為鹽官鹽業的發展提供了交通便利,將鹽官產鹽的生產與銷售結合起來。物產、制度和交通的三重優勢使得鹽官產鹽自秦漢以來直到唐宋時期,成為隴南天水地區重要的食鹽供應基地。

鹽官鹽業之沿革

諸葛亮鹵城之戰

諸葛亮鹵城之戰有關先秦至兩漢鹽官鹽業之概況,前文論述鹽官鹽業之形成時已詳細述及。三國時期,天下紛爭不斷,鹽官鹽業亦受其波及。據《資治通鑑》載,建安十八年(213)“(楊)阜與(姜)敘進兵,入鹵城,(趙)昂、(尹)奉據祁山,以討超......超兵敗,遂南奔張魯漢中。”[33]而後又有諸葛亮六出祁山之兵事,這些戰爭都對鹽官鹽業正常的生產產生不利影響,於是才有了“宣帝表徙冀州農夫五千人佃上邽,興京兆、天水、南安鹽池,以益軍實”[34]的歷史記載。西晉和五胡十六國時期的戰亂和災害,仍然嚴重影響鹽業生產[35]。北魏孝文帝改革,促進了社會經濟發展,也給鹽官鹽業的發展帶來相對穩定的發展時期,故才有酈道元《水經注》當中“相承營煮不輟,味與海鹽同”的記載。唐代有關鹽井的史料記載不多,但仍可從零星記載當中窺見其詩,如前文所述杜甫經行鹽官目睹“鹵中草木白,青者官鹽煙。官作既有程,煮鹽煙在川。汲井歲榾榾,出車日連連。自公斗三百,轉致斛六千。君子慎止足,小人苦喧闐。我何良嘆嗟,物理固自然。”的盛況,便是對唐代鹽官鹽業的真實寫照。

宋代社會穩定發展,鹽官鹽業到了一個新的發展時期。據宋代史料記載:“蜀中官鹽有隆州之仙井,卭州之蒲江,榮州之公井,大寧富順之井監,西和州之鹽官,長寧軍之淯井,皆大井也。”[36]可見至宋代,西和州鹽官(今甘肅隴南市禮縣鹽官鎮)的鹽業已成相當規模。另據《宋會要輯稿·食貨》記載:“(紹興二十年)九月六日,臣僚言:‘竊見利州路西和州鹽官鎮鹽井歲出鹽七十餘萬’”[37]足見宋代鹽官產鹽量之高。另據《文獻通考》載:“二十九年二月,詔減西和州官賣鹽直之半,先是州之鹽官井歲產鹽七十餘萬斤,半為官吏柴茅之費,半鬻於西和成鳳州,歲得錢七萬緡,為利州鑄錢之本。”[38]《建炎以來系年要錄》亦載:“甲戍,詔減西和州官賣鹽直之半,先是州之鹽官井歲產鹽七十餘萬斤,半為官吏柴茅之費,半鬻於西和成鳳州,歲得錢七萬緡,為利州鑄錢之本。”[39]三則史料互相補證,可見宋代鹽官鹽業產量每年達70餘萬斤的數據是可信的。從史料也可看出,鹽官所產食鹽既用於當地生產生活自足,亦通過茶馬古道銷往隴南及其他外地進行買賣。[40]宋時鹽官鹽業的商品化趨勢可見一斑。元初,據石氏等家族家譜記載,鹽官和店子川變為牧馬草場。鹽業的開發成了馬飲滷水,井鹽的營煮停頓了一個時期,遂恢復生產,但管理甚嚴。據《甘肅省鹽法志》載:“元仁宗元佑二年,凡偽造鹽引者斬,籍其家產付告人充賞。犯私鹽者徙二年杖四十,籍其家產之半,有首告者於其所籍之內以其半賞之。”[41]

明代鹽官食鹽產銷相對穩定,食鹽的市場買賣更為普及,反映了這一時期隴東南地區的經濟狀況。據明嘉靖年間《重修鹽井碑記》載:“鹽官鹽井西南通徽成、階文、隴南市禮縣漢中,東通秦隴,凡舟車所到人力所通,靡遠弗濟,又為國助邊儲有所賴,通商貨利無不鹽。”[42]此時國家還加強對官鹽的監管和運銷,所產食鹽一部分由政府採辦收繳。據《明史·食貨志》記載:“陝西靈州有大小鹽池,又有漳縣鹽井、西和鹽井,洪武時,歲辦鹽西和十三萬一千五百斤有奇,漳縣五十一萬五千六百斤有奇,靈州二百八十六萬七千四百斤有奇。弘治時同……”[43]之後政府每年採辦鹽量逐步增加,到萬曆年間,每年在靈州、西和、漳縣“三處共辦千二百五十三萬七千六百餘斤。”[44]萬曆六年(1578)增至1257.76萬斤。[45]政府採辦食鹽量的不斷增加使得食鹽的銷售範圍進一步擴大,遍及陝甘寧三地:“鹽行陝西之鞏昌、臨洮二府及河州,歲解寧夏、延綏、固原餉銀三萬六千餘兩。”[46]由上可見,至明初靈州、鹽官及漳縣三地產鹽已成為西北部分地區重要的食鹽供應產地。另據縣誌記載,神宗萬曆六年,靈州、西和(鹽官)、漳縣三地鹽池,歲增總額為1257.76萬斤,與孝宗弘治年間相比每歲增加907285萬斤。到明末,鹽官鹽井歲產鹽1313500斤。[47]

清順治五年(1646)規定花馬大小池、漳縣、西和每年共行鹽93.900引,鹽務由河東監管。[48]康熙九年(1690)又因甘肅等地距河東較遠,改令甘肅巡撫就近管理[49]。雍正三年(1725)甘肅因土鹽侵銷官引,遂將引課攤入地丁銀徵稅,歸民自由運銷。雍正九年改為招商運銷。嘉慶道光年間,復改歸地丁[50]。同治以後,改課為厘,以票代引,蒙青鹽池同歸征榷,於是在漳縣、西和、惠定、花定、白墩子五處各設鹽局,收儲本區產鹽[51]。清光緒年間,當地有鹽民250戶,鹽年產銷量23萬斤[52]。光緒末年,西北地區又在陝西西安設西安督銷總局,山西巡撫兼任鹽政大臣,甘肅巡撫協助辦理甘肅鹽務。民國時期到新中國成立初期年產井鹽13.5萬斤,最多時達40萬斤[53]。宣統三年(1911),特設副監督,管理大小花馬池、西和、隴西並陝西馬湖峪及內外蒙青等鹽產運銷及緝私事務,地方政府負有協助責任[54]。據民國二十年《甘肅國稅廳籌備處調查西和鹽關鎮鹽場場產表》顯示,當時鹽官鹽井每日汲井水1300桶,熬鹽650斛,每年產鹽23400斛折合司碼秤2228石5斗7升[55],若一石按120市斤計算,產量大概為228000斤,這一數據代表了當時鹽井的產鹽量。另外,該數據還顯示,產出之鹽隨時發往各存銷處,由腳戶隨時販賣各處,並無存余。建國後,鹽官鹽業面臨新的發展時期,1952年鹽官有鹽戶256口,全年產銷鹽80多萬斤[56]。七八十年代之後,隨著鹽官鹽業製作成本提高,價格低廉的河西雅鹽逐步取代鹽官產鹽,歷時兩千多年的鹽官鹽業逐步走向衰落。

自秦設西縣、漢置鹽官(官名非地名)進行管理以來,鹽官便一直是隴東南地區主要的食鹽供應中心,歷代文獻皆有記載,史不絕書;鹽官的豐富井鹽、池鹽是鹽官鹽業得以發達的物質基礎;歷來鹽制的改革管理則為鹽官鹽業的繁榮提供制度保障;鹽官重要的地理位置則為鹽官鹽業的發展提供了交通便利,使得鹽官鹽業的產銷結合起來。物產、制度和交通的三重優勢,使得鹽官產鹽自秦漢以來一直是隴東南地區最為重要的食鹽供應基地。鹽官鹽井至宋代成為聞名天下的產鹽“大井”,這一優勢使其甚為兵家必爭之地,歷代都加強對食鹽生產銷售的監管和調控,經歷了從國家實物徵收到間接專賣再逐步向自由買賣轉變這樣一個過程,使得鹽官鹽業成為天水、隴南地區名副其實的食鹽產銷中心,一直直到改革開放前夕。鹽官位於茶馬古道南北兩路及絲綢之路關中—天水一路三線交匯之處,便捷的區位交通優勢保障了鹽官鹽業和畜牧交易行業的發展,鹽官鹽業的發達,也為西北最大騾馬市場的形成提供了必備物質基礎。改革開放以來,在現代化的衝擊之下,鹽官鹽業隨之凋敝,只剩下繁盛的歷史印記,留給後人憑弔參悟。節選自撒海濤《隴南鹽官鹽業考》--《鹽業史研究》2017年第2期。