信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古建築

山西省

禪房寺塔VI-370

簡介

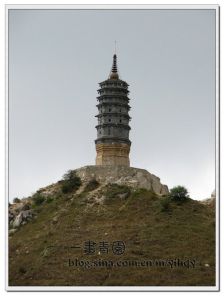

禪房寺塔:據明《大同府志》記載:禪房寺在城西南五十里,唐大寶年間建;禪房寺塔建於遼代。清代,寺毀,只留禪房寺塔。該塔高約20米, .

.建築

磚塔系禪房寺的一部分,故名禪房寺磚塔。《大同府志》載:“禪房山東北距府治六十里,高七里,盤距四十里,西連懷仁馬石嶺,北連七峰山之月窟嶺,一峰壁立,土人名丈人峰,上有石浮圖寺,遼建。”。

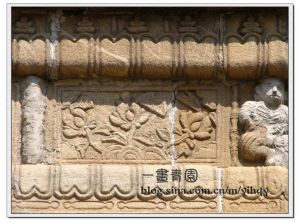

塔為六角七級,高約15米,實心磚石結構。塔坐為須彌座,用規整的長方形石料砌就,石間不用灰泥而用木榫。最上雕有蓮瓣。再上面為束腰,雕有蓮花、牡丹、童子等。六角各雕勇猛威武的力士。上枋每面各鐫刻有一佛二菩薩的浮雕一幅、蓮珠束腰兩層。

.

.塔座以上是仿木結構的磚砌塔身,塔身斗栱、角栱均為磨磚鑲砌。第二層塔壁每面各設門式小窗或四欞小窗。以上各層結構相同,每層逐漸向里迭收。禪房寺塔造型美觀,穩健大方,整個雕刻粗獷簡練而富有變化。 磚塔為平面八角七級塔,塔的結構為實心磚石砌體。塔底為須彌座,用規整的長方石料砌就,石間不用灰泥而用木榫。再上面為束腰,上有雕飾的佛像、花卉合蓮瓣,表面雕飾華麗。八個角各雕勇猛威武的力士,似在承托整座塔身的重量。上枋每面各鐫刻有一佛二菩薩的浮雕一幅,再上還有蓮珠束腰兩層,並雕有蓮瓣等。整個雕刻粗獷簡練而富有變化,無疑是遼代手法。塔座如此高大繁複,實為其他地方所少見。 2005年大同文物部門投入50萬巨資,對該塔實施建國以來最大規模的維修。該塔由於年久失修、加之自然人為破壞,殘損異常。修繕之前,部分塔基松垮,造成塔身不均勻下沉,塔體開裂,五至七層已部分坍塌,塔剎無存,殘高為11.8米。修繕過程中,施工人員對古塔的基礎進行了加固,對風化殘損嚴重的構件進行了剔除、補砌、修補。對五至七層的塔身按歷史原貌進行了重新砌築,補配3角梁,恢復了原有的48個套獸、風鈴,恢復了塔剎。同時,還用鋼構件對塔體進行了加固。

禪房寺磚塔地處野外山頂,施工條件十分艱苦,尤其運料難度極大。兩個多月的施工中,古建施工人員以原始的肩挑手抬等將全部材料運至塔下施工。修繕後的古塔完全恢復了遼代原狀,展現了原有風貌,同時也起到了堅固延年的作用。