風景特色

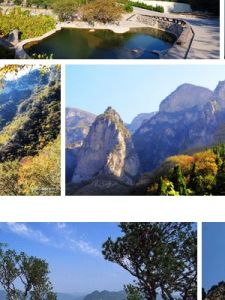

神農壇風景名勝區位於 河南焦作沁陽市西北25公里處的 太行山南麓,總面積50.2平方公里,是省級風景名勝區,因炎帝神農在此播五穀、嘗百草而得名,由 紫金頂、 雲陽河、仙神河、 黑龍潭、 白松嶺、 臨川寺、懸谷山、堯舜路八大景區組成。佛教聖地

神農壇景區是中原古文化的一部分,有仰韶、龍山、夏商文化遺址多處,歷經隋、唐、五代、宋、元、明、清諸朝代,濃縮了數千年的中原文明,素有"道教中心,佛教聖地"之美譽,成為自然景觀與人文景觀相互滲透、崢嶸並茂的風景勝地。特別是太平摩崖造像,更是亘古奇觀,1300多尊造像,尊尊旁刻佛名,人物造型端莊、豐滿,可與洛陽龍門石窟相媲美意境

神農壇 風景區集曠、奧、幽、美於一體,既有北方的粗獷雄健,又有南方的秀麗陰柔,匯集了太行山的精粹, 峰巒疊嶂,洞幽 林翠,草藥繁多,氣象萬千,獼猴戲峰間,仙境勝蓬萊。 神農壇景區是 中原古文化的一部分,有仰韶、 龍山、 夏商文化遺址多處,歷經隋、唐、五代、宋、元、明、清諸朝代,濃縮了數千年的中原文明,素有"道教中心,佛教聖地"之美譽,成為 自然景觀與人文景觀相互滲透、崢嶸並茂的風景勝地。特別是太平摩崖造像,更是亘古奇觀,1300多尊造像,尊尊旁刻佛名,人物造型端莊、豐滿,可與 洛陽龍門石窟相媲美。紫金項是神農壇風景名勝區的主峰,海拔1028米,宛如擎天玉柱 直插雲霄,融雄、奇、秀、神於一體,以景層高、旅程長、氣象奇特而獨具一格。紫金頂俗稱"小北頂",峰頂常年紫氣繚繞,金光流 溢,與"南頂" 武當山並譽海內外。攀登紫金項,會讓人深切感受到"極目四觀天下小,高聲恐惹天神聞"的意境。動植物種類

神農壇風景名勝區動植物種類繁多,被列為國家級保護動物的有金雕、麝等5種,珍稀植物有照山白樹、領春木等10種,奇花野草不計其數。 如詩如畫的自然景觀,內涵豐富的人文景觀,險奇曠幽的原始森林,神農壇這一 人間仙境,使人心曠神怡,心馳神往……碑石

二仙廟始建於唐代,歷經宋、元、明、清,規模龐大。有唐、宋、金、元、明、清碑石200多通。李 白、 劉禹錫、 韓愈、 王鐸都曾至此遊歷並賦詩文。自然保護區

白松嶺 白松嶺景區為省級自然保護區,長11.5公里,寬4.5公里,景區內生長著330多種植物,100多種中草藥和40多種珍禽異獸,其嶺巔上生長的白皮松為我國珍奇樹種。白松嶺享有"天然動植物園"的美稱。主要景區

雲陽河風景區

雲陽寨雲陽寨始建於重建於隋唐,歷代皆有整修,寨門用青石砌成,頂端有石垛。古代雲陽寨是溝通豫晉兩省的雄關險隘,是歷代兵家必爭之地。古稱“孟門”,春秋戰國時期始設。

唐明皇李隆基在遊覽神農山時,寫下了《早登太行山言志》一詩,其中“白霧埋陰壑,丹霞助曉光”帶給人以“白雲”和“朝陽”之戀的無限遐想。

明末大書法家王鐸在《懷州弔古》詩中贊道:“北面峰巒拱孟門,野王形勝沁河混。”

公元1702年康熙帝親臨賜名“雲陽寨”。

清靜宮

清靜宮始建於公元1750年(清乾隆十五年),是中國留下來的唯一一處清代無梁建築群。它坐北朝南,依山而建,正中為三皇閣、左為王母殿、右為玉皇閣,均為雙層樓閣式建築,其最特別的地方是在建築風格上打破了軸線對稱的佛寺道觀建築格局,把東方的窯洞和西方的樓閣結合在一起,且取材均為石材,堪稱中原古建築一絕。

神農文化廣場

為紀念炎帝神農功績而建,位於景區內200米處,端坐在廣場中央的是高9.9米,重29噸的純銅神農氏塑像。整個廣場分三層,寓意天、地、人三界,主壇有4個登壇步道,寓意一年有四季,祭壇周圍有12塊講述炎帝生平事跡浮雕,寓意一年有12個月,祭壇底層的環壇路共24圈,寓意24節氣,每圈由365塊青石鋪成,寓意一年有365天。祭壇周圍的八隻靈獸分別是青龍、神馬、朱雀、猛虎、神鳥、白虎、神牛、玄武,相傳為神農氏所創造,鎮守各方,調陰陽、順風水。財祖廟

炎帝神農於神農山辨五穀、制耒耜,教民耕種,肇啟中華農耕文明,為原始先民創造物質財富,日中為市,首倡交易,是中華民族創造財富的第一人,被後人尊為“財神”。遊客至此有“祭拜神農,五穀豐登,生意興隆”之說。

醫祖廟

炎帝於神農山嘗百草,宣藥療疾,救治子民,肇啟了中華醫學之源,

被視為中醫的開山鼻祖,今人建廟以示紀念。遊客至此有“祭拜神農,百病全消,平安一生”之說。

雲陽塔林

位於雲陽寺東側雲陽河谷三級台地上,系雲陽寺僧人圓寂後埋葬靈骨的墓塔。原有塔七座,現存五座,均為密檐式和尚塔,其中元塔二座,明塔一座,今人復修塔兩座。而元代的“普通之塔”是為眾多僧人合葬而立,較為罕見。

風雨石

一塊飽經風雨、歷經滄桑的孤石,石頭上布滿了橫豎條紋,就象是被風吹裂的皮膚一樣,據當地老人講這是一塊知風知雨、預報天氣的奇石。因此,當地還流傳這樣一個諺語:“上山不上山,摸摸濕和乾,它乾就敢上,它濕往迴轉。”

雲陽寺

雲陽寺始建於唐代,原名叫壽聖寺,元中統元年,也就是公元1260年增建了聖果寺。現存山門、四大天王殿、西方三聖殿、大雄寶殿四座建築。寺院的東北方向現存方形密檐式磚塔3座,塔高4—6米,仿唐代風格,分別為元、明、清三代建造。雲陽寺(佛教)和清靜宮(道教)僅一牆之隔,是一處我國極為罕見的佛道共榮之所云陽寺依山傍水,藉助山勢逐層而上,四組建築群依次排列在高差5米的四級平台上,在鼎盛時期總建築面積達到了20000多平方米。1982年,沁陽市人民政府公布雲陽寺為重點文物保護單位。·中統元年(1260)《重修寺記》云:“其山曰云陽,寺曰壽聖,居山之中。四顧之群峰,甘泉上涌,西南堉圃,下承東北。右鄰紫金之巔,陽瞻白玉之沁,真蘭若寶方也。”清代更名為雲陽寺。

獼猴苑

獼猴苑是國家二類珍稀野生保護動物——神農山太行獼猴活動最集中的地方,也是玩賞和研究野生太行獼猴的最佳基地。韓愈《題西白澗》詩中曾對雲陽山獼猴描繪道:“群猿見之走絕壁,綠峰虛睇弗勞力。嗚禽面面背人飛,為是從來不相識。”

始祖峰

位於醫祖廟後,它既像一塊巨石,又是一座山峰,平地拔起,巍然屹立,展現出一種陽剛之美。因炎帝神農氏和黃帝軒轅氏並稱為中華人文始祖,故而得名始祖峰。

王母洞

由五座天然溶洞改造而成,唐代開鑿,明代增修。洞內上鑲額石,有“皇明宗室”、“鄭藩圖書”印章字樣。近代復修以琉璃瓦覆頂。王母洞下有“東海泉眼”,泉水甘甜可口,終年不枯。

仙神谷風景區

靜應湖靜應湖(原名仙神湖),坐落在仙神河(谷)口,湖水資源來自仙神河流80華里的數千條大小壑溝。湖水碧藍,波光粼粼,往北遠望,隱約可見一條藍色的弧線,由北而南順山勢曲彎延伸,被人們稱百里峽谷的“神龍”仙神河。

靜應廟

建造於唐代,宋、元、明、清續修,為道教聖地,進深數百米,通闊近百米,前有五重門,其後有鐘鼓樓,戲樓,東西九間閣,再後為明七暗九間的紫虛元君寶殿。北宋徽宗賜額“靜應廟”。

太平寺摩崖石刻

北魏時在此興建寺院,開鑿造像,稱“千佛岩”,隋唐時開窟造像達到鼎盛,五代及金、明、清等時期又摹刻金剛經、續造窟龕。現存三窟六龕,其中千佛洞尊尊佛像旁均刻有佛名。五代後晉的石刻蓮花經、宋金的遊人題記、明清的寺院遺址和二十多個碑刻,更可以欣賞到千佛洞這個珍貴的歷史遺存。千佛洞洞口朝南,東西寬2.8米、南北深2.3米,高2米,弧形頂,洞壁上雕刻著1012尊佛身,姿態各異並個個都有佛名。千佛洞是我國佛教文化留下的珍貴的遺蹟,被譽為豫北“小龍門”。

沐澗寺

沐澗寺

沐澗寺真谷寺

位於窄澗谷盡頭。窄澗谷整個山體為石灰岩。往上看幾乎是垂直的絕地,高達300米左右。俯視谷地為百米深,谷盡頭有寬約50米的平坦地面。字隋清,乃至民國,窄澗谷一直是佛教、道教活動的中心。從隋代在此創建太平摩崖寺以後,隨著朝代的更替,寺院也幾經興廢,先後易名開化寺、真谷寺等。在這有限的空間內,留下了眾多的佛教以及,隋唐時期的摩崖和石窟像,五代後晉的石刻蓮花金、宋金的遊人題記、明清的寺院遺址及二十餘通碑刻,《河內縣誌》記載此地,“城西十里,亦名元谷,今名真谷寺。”窄澗谷只要的佛教遺物是沿著山壁的摩崖造像和石窟造像,計有想龕6個,未成龕2個,千佛洞1個,石窟2個,造像題記8處,摩崖刻經1處。主要是隋唐時代的作品。亦有幾處宋、金、元時期的遊人題記,其中價值最高的遺物當屬千佛洞和線刻佛塔。道教遺物較少。道教上清派創始人魏華存(二仙奶奶)修道之處,始建於唐代,宋、元、明、清續修。據記載唐李淵、李世民下詔敕建,宋徽宗賜名“靜應廟”。靜應廟牌坊刻工精細,線條流暢,造型生動,尤其是倒龍抱柱石,更是古建築石雕藝術作品中極為罕見的珍品。

西石瓮

西石翁位於靜應廟西,陽洛山沐澗流域盡頭,山體數百米高,分別從北、西、南傾斜直壓而下,中心收腹,形成上閡、下砌、形如翁腹的大石翁,是仙神谷最大的天瀑奇景(季節性)。

十里畫廊

十里畫廊廊長5公里,峽谷兩岸林木蔥蘢,野花飄香;奇峰異石、千姿百態、象一幅巨大的山水畫卷,至今仍流傳著“人游山峽里,宛如畫圖中”等佳句。

臨川山景區

臨川寺臨川寺又名龍泉寺,俗稱老龍溝。寺院座落在千尺崖下,因面臨平川而得名。該寺始建於漢晉年間,已有近1700年的歷史。宋、元、明、清多次增修,面積6000多平方米。有大佛殿、三棚閣、龍官廟、朝陽洞、玄天玉女洞等七處建築。

神農大峽谷

神農大峽谷巨峰凜冽、深壑千尺,俯視谷底,萬仞雄渾,審視全景,使人覺得盪氣迴腸。

人間天上

人間天上恰似太虛幻鏡,碧風秀美,雄風超然,態式壯烈,險象環生。太虛凌峰的磅礴氣勢使人感到心馳神往,有詩人留言:此處只能天上有,人間夢裡幾度尋。

百草坡

百草坡位於一天門西側,這裡生長有百餘種名貴藥材,如山參、桔梗、山藥、地黃、菊花、靈芝等,是神農嘗百草的地方,故而得名“百草坡”。

黃花嶺景區

封門村原名為風門村,位於神農山景區黃花嶺休閒度假區內。村莊四面環山,依山而建,一條小河在村前經過,上百間明清年代建築風格的房屋坐落於深山老林之中。村中房屋巧妙的依靠地形與人工打造地基而建設,密集處可達到兩平方米一人。房屋的構造絕大多數為木石結構,東西走向三層樓,樓頂全部為灰色小瓦,樓橋式建築將房屋之間相互連線在一起,形成房房相通的構造格局。整個村落的村民已全部遷移,有房子約29棟,房屋約200餘間。一些戶外俱樂部、探險愛好者多次走進封門村,探秘封門村,在此過程中發生了諸如指南針失靈,會鏇轉的太師椅,進入者會產生幻聽、幻覺等靈異事件,讓封門村也有了“中國第一鬼村”的美譽。