任務進程

神舟十一號

神舟十一號2016年6月,神舟十一號任務航天員乘組乘組完成定選,神舟十一號載人飛船通過出廠評審。

2016年8月14日,空間實驗室系統與神舟十一號系統兩總參加了天宮二號與神舟十一號載人飛行任務發射場區指揮部工作會議。

2016年10月17日7時30分,中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號FY11運載火箭成功將神舟十一號載人飛船送入太空。

2016年10月19日凌晨,神舟十一號飛船與天宮二號自動交會對接成功。航天員景海鵬、陳東進入天宮二號。 2016年11月18日,神舟十一號飛船安全著落。

飛行任務

1.為天宮二號空間實驗室在軌運營提供人員和物資天地往返運輸服務,考核驗證空間站運行軌道的交會對接和載人飛船返回技術;2.與天宮二號空間實驗室對接形成組合體,進行航天員中期駐留,考核組合體對航天員生活、工作和健康的保障能力,以及航天員執行飛行任務的能力;

3.開展有人參與的航天醫學實驗、空間科學實驗、在軌維修等技術試驗,以及科普活動。

任務特點

飛得更高

這是因為未來的載人空間站軌道位置比較高。過去,神舟十號與天宮一號對接時,軌道高度是343公里。而神舟十一號和天宮二號對接時的軌道高度是393公里,比過去高了50公里。這與未來空間站的軌道高度基本相同,飛行也更加接近未來空間站要求。飛得更高對飛船的要求也更多,這意味著交會對接時飛船的控制與神舟十號不一樣,還需要連續變軌。

實驗更多

這是因為這次飛行要進一步考核神舟飛船作為人員物資天地往返運輸工具的性能。任務期間神舟十一號要進行4項在軌試驗項目:寬波束中繼在軌驗證試驗

變軌控制驗證試驗

帆板任意偏置角跟蹤太陽功能驗證試驗

微生物控制試驗。

通過這些試驗進一步驗證飛船設計功能,獲取和積累載人環境相關的飛行試驗數據。

時間更長

這是是因為此次任務中,航天員需完成組合體30天中期駐留任務,比神舟十號的15天翻了一倍。在這一個月中,要保障航天員的生活健康,也要保證航天員執行飛行任務的能力,飛船在駐留、應急、返回方面的保障能力就需要比過去更強。任務流程

神舟十一號飛船入軌後,2天內完成與天宮二號的自動交會對接,形成組合體,航天員進駐天宮二號,組合體在軌飛行30天。期間,2名航天員將按照飛行手冊、操作指南和地面指令進行工作和生活,按計畫開展有關科學實驗。

完成組合體飛行後,神舟十一號撤離天宮二號,並於1天內返回至內蒙古四子王旗著陸場,天宮二號轉入獨立運行模式。

交會

太空飛行器的交會對接,第一步要讓兩個飛行器在彼此距離相隔上萬公里的太空能互相找到。所謂交會是指兩個太空飛行器接觸之前,慢慢接近的過程。要求兩個太空飛行器在同一時間到達軌道上同一個位置,而且是要一個近似相同的速度。

飛船入軌後,地面人員將根據兩個飛行器軌道的偏差來控制飛船變軌,經過若干次修正之後,飛船將一點一點接近天宮,直到相距約50公里的位置。神舟飛船經過2天的飛行,最終與天宮相見,接下來則要進行對接。這個過程需要兩個太空飛行器自主完成,所以需要不斷地確認位置關係,調整自己的姿態和速度,做到步調一致才行。

對接

所謂對接,簡單來講就像火車車廂之間的掛鈎連線。太空飛行器之間的對接,也需要這樣的過程,要保證兩個重達8噸多的飛行器嚴絲合縫地對接到一起,對精度有著非常高的要求。

在對接過程中,兩個太空飛行器的相對速度要從之前的每秒7.8公里降到每秒0.2米,飛船上有像手一樣的捕獲裝置,會先伸出手來把天宮二號緊緊抓住。通過飛船上交會對接的測量敏感設備,主動捕獲天宮二號,然後逐漸靠近。對接過程中,小到指甲大小的齒輪和針頭大小的接口,都要嚴絲合縫對在一起。順利完成對接後,二者開始在太空中連體飛行。

2016年10月19日凌晨,神舟十一號飛船與天宮二號自動交會對接成功。航天員景海鵬、陳冬進入天宮二號。

技術創新

天地聯繫緊密

神舟十一號飛船上配備了寬波束中繼子系統,它能極大提高中繼終端使用範圍和工作能力,確保天地鏈路可靠性。力爭使飛船每時每秒都能與地面連線上。

對接技術升級

光學成像敏感器是交會對接的眼睛,這一次交會對接的眼睛升級了。在“天宮二號”及以後的空間站任務中,交會對接會變成一項常態化任務,對接環境也將更複雜,這就對光學成像敏感器提出了更高要求。

之前神舟飛船與天宮一號的交會對接任務中,套用的都是CCD成像敏感器。本次神舟十一號與天宮二號的對接,採用新一代光學成像敏感器CRDS。升級版的CRDS產品在太陽雜光抑制能力、識別目標敏感度上有了大幅提升。敏感器首次捕獲時間也由原來的約十秒縮短至不到幾百毫秒。

中期駐留

神舟十一號在配置上進行了最佳化,存儲了更多食品、飲水等航天員支持用品,滿足航天員駐留需求。飛船上設有應急返回系統,以保障航天員安全。

熱控設計最佳化

神舟十一號與天宮二號對接成功後,航天員要在組合體中完成30天中期駐留任務,長時間的駐留工作必須保證能源供應,這就需要太陽能帆板長時間對準太陽,為此組合體需要連續偏航。而在連續偏航過程中,部分設備會長期對著太陽,還有部分設備長期曬不到太陽。因此,神舟十一號飛船改進和最佳化了熱控設計,以消除組合體連續偏航引起的返回艙溫度過低、設備容易結露的風險,和推進艙、貯箱、發動機溫度過高可能超上限的風險。

生活保障

醫健醫保

飛行期間,地面醫療團隊將綜合利用醫療問詢、基本生理指標檢查、尿常規檢測、心肺功能檢查等手段,定期對航天員實施健康狀態的評估。

更加注重飛行期間艙內微生物的控制,並且配備了預防治療的一些藥品和相關的醫療器械,以此來保證航天員的健康。

首次建立起了天地遠程醫療支持系統,通過天地協同會診解決航天員的在軌“看病”問題。

失重生理效應

天空二號配備了防護裝備和鍛鍊設備來儘量降低失重對航天員帶來的不利影響。如航天員可以使用套袋來解決飛行初期這種頭暈和鼻塞等不適反應。通過使用拉力器腳踏車的鍛鍊,工作時穿著企鵝服,可對心肺功能下降,對肌肉萎縮和骨丟失進行綜合防護。

營養健康保障

此次任務可提供近百種航天食品,食譜周期達到五天,膳食結構也更加科學,以滿足航天員在軌飛行期間的能量攝入和他們的營養需求。同時也考慮了一些個性化的需求,並增強了食品的感官接受性。

心理支持

由於本次飛行任務時間較長,在專業心理醫生,親情交流和航天員團隊支持的基礎上,進一步通過完善技術支持手段提高對航天員的心理支持力度。比如基於虛擬現實技術的心理舒緩系統;升級天地信息交流系統,以方便航天員與地面進行雙向的溝通;支持收發郵件,視頻和音頻電話,以此來緩解航天員的壓力,保證航天員的心理健康。

航天員

神舟十一號飛船乘組包括指令長景海鵬和航天員陳冬,形成一老一新的搭配。

航天員的這次乘組的選拔經過了初選和定選的兩個階段。

1.初選階段:對所有的現役的航天員從思想政治素質、身體素質、心理素質以及知識技能等方面進行了全面考核。在經過嚴格考核的基礎上,初選選出四名航天員;

2.定選階段:四名航天員針對這次任務進行心理、操作技能等方面的訓練。並按照考核標準和評定流程進行綜合考評。最終經選評審員會確定乘務組人選。

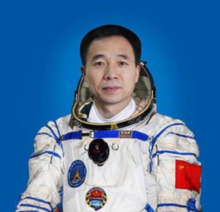

景海鵬

景海鵬

景海鵬2008年9月,執行神舟七號載人飛行任務,獲得圓滿成功。獲得“英雄航天員”稱號。

2012年3月,入選神舟九號任務飛行乘組。2012年6月,圓滿完成神舟九號任務。

2016年10月17日執行神舟十一號飛行任務,任指令長。

陳冬

陳冬

陳冬2016年10月17日執行神舟十一號飛行任務,任航天員,首次參載入人航天飛行。