簡介

碎屑濱岸帶是指不包括三角洲在內的,由浪基面向上延伸到沖積海岸平原、階地、陡岸邊緣的這樣一個狹窄的高能過渡環境。儘管在特定的時間內,碎屑濱岸帶的寬度是有限的,但由於岸線的側向遷移,可以形成廣布的碎屑濱岸沉積(Galloway等,1983)。

碎屑濱岸帶沉積物的補給有多種方式:①河流沉積物入海後的沿岸搬運;②陸架沉積物的向岸搬運;③局部的陸岬侵蝕;④殘留物的富集;⑤小型的沿岸水系。

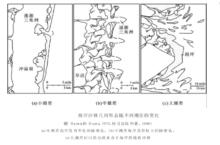

濱岸帶的特徵取決於兩個基本的能量因素,即波浪和潮汐,它們都與潮差有直接的關係(Hayes和Kana,1976)。波浪的效率與潮差成反比關係,因為在每個潮汐周期中,隨著潮差的增加,濱岸帶變寬,從而使波能分散。濱岸帶的地形與三種潮差類型有關:小潮差(潮差0~2m)地區,發育浪控海岸,較長的不中斷的障壁島與有關的環境所占比例最大;中潮差(潮差2~4m)地區,發育低矮短小的障壁島和廣闊的潮坪或沼澤,入潮口和漲退潮三角洲發育;大潮差(潮差大於4m)地區,為潮控海岸,潮汐能量阻礙了障壁的發育,代之以寬廣的潮坪和鹽沼,並被活躍的潮道所切割(Hayes,1976)。碎屑濱岸帶體系中包括海灘面、潮坪、障壁和潟湖等,它們可以是其他體系的構成部分,也可以構成獨立的沉積體系。

沉積作用

修飾濱岸帶的沉積作用有潮汐、波浪、風生海流和沿岸流。除此之外,還有風暴作用,它對濱岸帶的影響主要是破壞性的。

1.波浪(表面波)

碎屑濱岸沉積體系

碎屑濱岸沉積體系在海洋中常見兩種類型的波浪,一種發育于海水深處,是由於密度差或溫度差等因素引起的內波;另一種是形成於海水表面的表面波。由於本節研究的範圍限於濱岸帶,故僅論述表面波的沉積作用過程。波浪一旦離開其生成區而不再受其它因素影響時,它們就會在傳播中自己進行分選而轉變成規則的深水涌浪,深水涌浪的剖面形態十分接近正弦曲線,水質點只是圍繞一個近封閉或橢圓運動,並無明顯的前後移動。當逼近海濱的深水涌浪在水深大約是波長的1/2處“觸及海底”時就演化為淺水波和孤波。孤波屬淺水推移波,其波谷平坦,僅有波峰單突起於水面上,孤波的水質點僅朝波浪傳播方向運動而沒有回流。當H/L=0.78時波浪破碎形成破波,破波是波峰處水質點向前的軌道速度超過波浪速度的結果。破波區水流具環流性質。破波向岸進一步演化為激浪和高出靜水位的沖流。當其能量耗盡後,即形成離岸流。

與沉積物搬運和沉積關係最密切的是:

① 中等水深度的波和淺水波近底面處水質點運動的最大水平分速度;

② 孤波近底面處水質點的運動速度;

③ 破波區水流中的環流及;

④沖流和離岸流的能量。

孤波、破波區的波痕軌跡運動及沖流把砂粒向陸搬運,離岸流則相反,它們向海搬運沉積物。

波浪擺動形成的波痕有長的脊線,它們或者分叉或者以單線型式中止。波痕剖面是對稱又圓滑的,極少是尖的,隨著水深變淺,定向水流與波痕運動疊加,使波脊變得彎曲和不連續。到了沖流/離岸流帶,砂受到良好的分選,並形成典型的低角度沖洗交錯層理。

2.潮汐

潮汐運動具有周期性,其能量大小取決於潮差,潮差越大潮汐能量越強。潮流中水質點運動的最大特點是具有雙向性和周期性。漲潮時,潮水向岸運動,當潮水上漲達到最高潮時,產生高潮平潮期(憩水期)。隨後的落潮時期,潮水向海運動,落到最低水位時產生落潮平潮期。潮汐漲落總有一主(能量強的)一次(能較弱的),每次運動都有搬運和沉積過程,但搬運方向和沉積物厚度隨潮流性質而不同。漲潮期沉積物向岸搬運,落潮期向海搬運,主潮流期的沉積物厚度大且對下伏沉積物造成較嚴重的沖刷,次潮流期則相反。在漲潮平潮期和落潮平潮期各有一次懸浮沉積物的沉積過程。羽狀交錯層理,再作用面和雙黏土層等是潮流作用的典型結果。

除波浪和潮汐作用外,持續的沿岸流及短期的風暴潮流作用亦不容忽視。

海灘面體系內部構成

海灘是一種與大海連通的無障壁海岸帶,由陸向海依次出現風成沙丘→後濱→前濱→臨濱,再向外過渡為遠濱或稱陸架體系。

1.臨濱沉積

臨濱又稱近濱,是指從平均低潮線至波基面之間經常淹沒在海水中的地帶。根據臨濱沉積的結構、物理構造和生物特徵將其區分為下臨濱、中臨濱和上臨濱沉積。

下臨濱通常由砂、粉砂和泥的薄互層組成,每個沉積作用單元(幾厘米厚)被認為是與風暴事件有關。典型的遺蹟化石包括直立管,如 Asterosoma(海星跡),以 及 食 懸浮 物 和 食 沉 積 物 的 遺 跡 組 合,如 Thalassinoides(海 生 跡 )和Teichichnus(牆跡);中臨濱受到更強大的波浪及其伴生的沿岸流和離岸流的作用,留下更複雜的沉積記錄。在好天氣時形成向岸或斜交岸線傾斜的、中等規模的前積層和近於平行的紋層。在古代沉積物中存在平行於海岸的單向或雙向的重要的沿岸流沉積物。中臨濱的風暴沉積比下臨濱的厚,而且構成透鏡狀,每個沉積單元可達 1m。Skolithos(石針跡)和 Rosselia、Diplocraterion和 Ophiomorpha(蛇形跡)是常見的遺蹟化石;上臨濱相當於破波帶的上部,受強大的向岸流、離岸流和沿岸流的控制。好天氣時,向海傾斜的槽狀交錯層是特徵性的構造,但隨著沿岸流的增強,槽軸傾向變為平行於岸線方向。遺蹟化石以 Skolithos(石針跡)居多。

2.前濱沉積

前濱位於平均高潮線與平均低潮線之間,相當于波浪沖流帶,是海灘的主要部分。前濱帶的主要層理類型是平行層理和大型低角度海灘沖洗交錯層理。但也可以看到一些向陸傾向的較陡的紋層砂。沿灘肩頂部的貝殼富集層記錄了波浪上沖的界線。

前濱帶可有一個或多個大致平行於岸線分布的沿岸沙壩,其發育程度與海岸波浪的能量大小有關,波能愈弱沙壩愈不發育。在橫剖面上,沙壩呈不對稱狀,向海坡度較緩,與其相應的紋層傾角也極平緩;而向陸一側坡度較陡,主要由傾角 16~20°的板狀交錯層理組成。

3.後濱沉積

後濱是海灘的上部,位於平均高潮線以上,只有在特大風暴或異常高潮期間才會受到海水作用。最主要的沉積物是水平紋層的砂,有時也有低角度的交錯層理。

後濱地區通常發育有灘肩,灘肩一般位於高潮線附近,它可以單獨出現或平行成排出現,高一般為幾米,寬幾十米,長几百米至幾千米。主要由砂、礫和介殼碎屑等粗粒沉積物組成。

4.濱岸的風成沙丘沉積

指後濱帶以上經風的改造作用而成的沙丘堆積,它們沿海岸可占據相當的寬度。在砂供應充足,並且向岸有盛行強風地區經常發育風成沙丘。風成沙丘以分選好的中 -細砂為特徵,具大型的風成沙丘交錯層理,前積紋層相當陡(傾角可達 30~40°)。

5.海灘面體系各成因相時空分布規律

海灘面體系各成因相之間分布特點有:

① 在沉積傾向上,各種成因相隨水動力條件和水深的改變而呈有序排列,成因相之間均為過渡關係;

② 在沉積走向上,各成因相可延伸很遠,且平行岸線分布;

③ 在時間序列上,最容易保存下來的是向海進積的海灘面體系。這種推進層序的特點是,臨濱沉積覆蓋在遠濱沉積之上,前濱沉積覆蓋在臨濱沉積之上,而前濱沉積又被後濱沉積所覆蓋。總的來說,具有由下向上粒度變粗、生物擾動減弱,而波浪成因的沉積構造相應增多,沉積物分選向上變好的特點。

潮坪體系內部構成

潮坪沉積體系出現在波浪能量低的中潮差和大潮差地區。該體系主要包括了潮下帶沉積、潮間帶沉積(狹義的潮坪或潮間坪)、潮上帶沉積和潮道等四種成因相。

1.潮道沉積

碎屑濱岸沉積體系

碎屑濱岸沉積體系潮道通常發育於潮間帶和潮下帶,其底部是具介殼碎屑的粗砂岩和大量泥礫的滯留沉積物,向上砂泥質增多。在潮坪體系的不同地帶,潮道的特徵也不同。由海向陸,根據岩性特徵可分為砂質潮道、砂泥質混合潮道和泥質潮道。在同一方向上,潮道的形態也有變化:潮下部分,潮道較直,潮汐脊和縱向沙壩、斜向沙壩等比較發育,側向遷移能力強;在砂質潮間帶,潮道也較直,分支較少,剖面上的形態比較對稱;在泥質潮間帶,潮道呈樹枝狀,剖面形態極不對稱,彎曲度增高,有發育很好的曲流沙壩,並以向潮道緩傾斜的側向加積層理為特徵。在潮道砂質沉積物中,作為漲、退潮流的反映,一般具有羽狀交錯層理,但由於通常只有一個方向的主潮流,其結果出現了由單向交錯層理組成的具多個再作用面的砂層。

2.潮下帶沉積

潮下帶位於平均低潮線以下,主要由潮道中的沙壩和淺灘沉積物組成,是以砂質為主的沉積區。由於潮流能量大,再加上波浪的作用,發育大型交錯層理,也有波痕紋理、平行紋理和雙黏土層出現。

3.潮間帶沉積

潮間帶位於平均高潮線與平均低潮線之間。由海向陸依次出現砂坪、混合坪和泥坪沉積。

砂坪位於低潮線附近,以砂質沉積為主,其構造以發育大型板狀或楔狀交錯層理和羽狀交錯層理為特徵,有時可見再作用面和沖刷 -充填構造。混合坪由薄層的砂泥互層組成,其中發育脈狀層理、波狀層理、透鏡狀層理和砂泥互層層理及各種面狀構造。黃逎和等(1985)通過對我國東海現代潮坪的考察,發現潮間帶廣泛發育有潮汐周期層序,如遞變式周期層序和規律間隔層組式周期層序。這類周期層序在我國西南晚二疊世含煤岩系(黃逎和等,1985)和華北石炭 -二疊含煤岩系中都有發現(陳鍾惠等,1985)。泥坪位於高潮線附近,沉積物主要為泥和粉砂,發育水平紋理或塊狀層理和波狀層理,並可見泥裂和植物根痕。

4.潮上帶沉積

潮上帶位於平均高潮線之上,為鹹水沼澤(鹽沼)沉積與粉砂和黏土的互層狀結構。由於生物擾動、植物根系穿插和發育結核等使原生沉積構造遭到嚴重破壞。

5.潮坪體系各成因相時空分布規律

潮坪體系中,沿沉積傾向由海向陸依次出現潮下帶→潮間帶(沙坪→混合坪→泥坪)→潮上帶沉積,各帶之間為漸變過渡關係。各帶的沉積走向平行岸線,且在走向上延伸較遠;潮道對潮間帶和潮下帶沉積形成明顯的改造,其支流和主幹潮道的走向總體垂直沉積傾向。在時間序列上,最為常見的是進積型的碎屑潮坪體系,自下而上依次為潮下帶砂質沉積、潮間帶的沙坪、混合坪和泥坪沉積以及潮上帶的泥質沉積,總的趨勢是沉積物粒度向上變細。其中潮間帶沉積物厚度通常可以反映該區古潮差的大小。

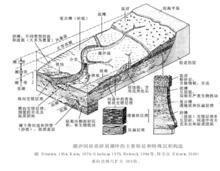

障壁島-潟湖沉積體系的內部構成

障壁島-潟湖沉積體系共有九種成因相,即障壁島、沖越扇、入潮口、潮汐三角洲、潟湖、潟湖三角洲、潮坪和沼澤。其中平行岸線的障壁島、封閉的潟湖和促進水體交換的入潮口是該體系的主要成因相組合。

1.障壁島

障壁島是一些高出水面的狹長形砂體,主要由海灘面(臨濱、前濱、後濱和風成沙丘)砂體構成,海灘面位於障壁島朝海一側。關於障壁島的成因,至少已提出了三種不同的機理:① 濱外沙壩垂向生長並露出水面;② 沙嘴的生長;③ 由於海平面上升使灘脊與大陸分離(Nummedal等,1977)。

2.沖越扇

沖越扇位於障壁島朝潟湖一側。其成因是風暴涌浪越過障壁島(尤其是薄弱地帶)延伸至潟湖中而形成的一種朵狀或席狀砂。沖越扇多數是複合體,每次風暴事件所形成的沉積物均較薄,底部有平坦的侵蝕面,寬數百米。而由多次事件組成的沖越扇複合體厚度較大,寬度可達數公里。沖越扇主要由中—細砂構成,具近水平的紋理和小到中型的交錯層理,在沖越扇的末端可見前積層理。

3.入潮口

入潮口的方向與障壁島垂直。大多數入潮口的最底部為深切的侵蝕面,其上不規則地分布著礫石和介殼。入潮口深部受退潮流控制,由於沙波的向海移動,形成了大型低角度的交錯層,並受到漲潮作用的改造而出現再作用面。在中等深度的地方,以雙向的底形和交錯層理為特徵。再向上則是潮汐和波浪相互作用的產物,以沖洗交錯層理為特徵。入潮口通常受沿岸流的影響而發生側向遷移。持續的側向遷移會使相當一部分障壁島沉積層序被入潮口充填層序所取代。

4.潮汐三角洲

在入潮口朝潟湖一側通常發育漲潮三角洲,由於受波浪和風的作用較小,所以以單向的或雙向的交錯層理占優勢。三角洲平原上具有分流河道。退潮三角洲堆積在朝海一側,除漲、退潮流影響外,還受到沿岸流、波浪等多種因素的影響,常出現多方向的交錯層理。

潮汐三角洲因潮差的不同,其發育程度較大。在中潮差地區,漲潮和退潮三角洲的發育程度相當,但規模不大;在小潮差地區,漲潮三角洲的發育程度明顯地高於退潮三角洲,並可達到相當的規模。

5.潟湖

潟湖是障壁島後在低潮時仍充滿殘留海水的地區。潟湖沉積以泥和粉砂為主,通常含較多的鈣質,以水平紋理為主,有時層理不明顯,常見菱鐵礦結核及星散狀黃鐵礦。能保存完整的植物化石。動物群有明顯的異化現象,和正常海比較顯得單調,而且出現生物畸形,這主要是受水體含鹽度的影響所致。

6.潟湖三角洲

偶爾在潟湖向陸一側可以發育小型的潟湖三角洲,它們除了是建造在低能的潟湖中外,與河控三角洲的內部構成相似。