概述

矩震級計算公式

矩震級計算公式矩震級(Mw)是記錄地震強度的標度,於1977年由美國加州理工學院的地震學家金森博雄教授制定。矩震級公式表明,每增加一級需要101.5 倍的能量,也就是約31.6倍的能量。公式中使用的常數是為了使此標度與其他地震近震震級(如芮氏地震規模)的數值相似。

矩震級的優點在於它不會像近震震級那樣飽和,大於某震級的所有地震數值都相同的情況不會發生。另外,此標度與震源的物理特性有較直接的聯繫。因此,地震矩震級取代了近震震級成為世界地震學家估算大規模地震時最常用的標度。

產生過程

1935年,美國加州理工學院的地震學家查爾斯·弗朗西斯·里克特(CharlesFrancisRichter)和賓諾·古騰堡(BenoGutenberg)借鑑天文學中表示天體亮度的星等,共同提出震級劃分法,用以區分當時加州地區發生的大量小規模地震和少量大規模地震。此標度後來成為通用的芮氏地震規模。這種地震規模度量方法是根據地震儀對地震波所作的記錄計算出來的。地震愈大,震級的數字也愈大。雖然芮氏地震規模並沒有規定上限或下限,但是現代精密的地震儀則經常會記錄到規模為負數的地震。加之受當初設計芮氏地震規模時所使用的伍德-安德森扭力式地震儀的限制,近震規模(ML)若大於約6.8級或觀測點距離震中超過約600千米便不適用。且芮氏地震規模存在缺陷,主要在於它與地震發生的物物理過程沒有直接聯繫,並且芮氏地震規模存在震級飽和現象。

1977年,加州理工學院的金森博雄教授提出一種物理含義更為豐富,更能直接反應地震過程物理實質的表示方法,即矩震級(Mw)。該標度能更好的描述地震的物理特性,如地層錯動的大小和地震的能量等。傳統的震級標度法與之對比,只是抓住某一種地震波的最大振幅來標征地震的大小,它們與地震波能量大小的關係只是一種統計關係,而地震波能量也只是地震釋放總能量的一部分。

21世紀初,地震學者普遍認為傳統的地震規模表示方法已經過時,公認採用矩震級。

特點

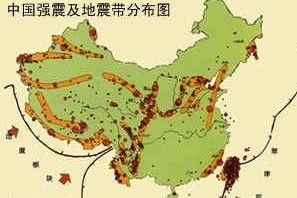

中國地震帶分布圖

中國地震帶分布圖例如,1960年智利大地震為Mw9.5級,2004年印尼蘇門答臘海域發生Mw9.0級大地震。2008年四川汶川地震,美國地質調查局(USGS)報的是Mw7.9級,而中國國家地震台網最早報的是Ms7.6級,之後又將其修訂為Ms7.8級,最後又改為Ms8.0級。但之後的國際科學研究中則統一採用Mw7.9級。

相關物理原理

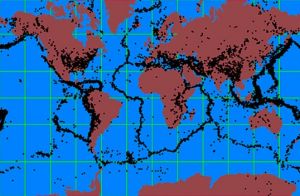

全球地震帶分布圖

全球地震帶分布圖在力學裡,矩的概念是用來討論物體轉動問題的。例如,用雙手放在桌子的兩邊,在水平方向上一隻手向前推,另一隻手向後拉,桌子就可能轉動。桌子是否轉得動以及轉動量的大小不僅與這對力的大小,而且與這對力的距離有關。這對大小相等,方向相反的力,叫做力偶。衡量這對力偶對於轉動作用大小的是力偶矩,其量值等於其中一個力的值與它們之間的距離之乘積。這個概念被引伸到斷層位錯問題,可用斷層面積S、斷層面的平均位錯量和剪下模量μ的乘積定義地震矩。

為測定矩震級,可用巨觀的方法,直接從野外測量斷層的平均位錯和破裂長度,從等震線的衰減或餘震推斷震源深度,從而估計斷層面積。也可用微觀的方法,由地震波記錄反演計算這些量。

震級數值中外有別,原因在於計算標度不同

2013年4月20日雅安地震,中國國家地震局先速報5.9級,後改為7.0級,美國地質調查局(USGS)則報為6.6級。此後幾次的餘震震級報導中,中美所報數值也各有高低。這些差異是由地震震級計算標度不同造成的,美國地質調查局(USGS)使用的是國際公認的矩震級,而中國採用的是面波震級。由於矩震級與震源的物理特性有較直接的聯繫,21世紀初地震學者普遍認為面波震級等表示方法已經過時,公認採用矩震級。