簡介

如果把 C 形翼向內的水平延伸部分連線起來,就形成了閉合的矩形翼。從某種意義上說,這就是把早年的雙翼在翼尖處用端板連線起來。即使不算端板相當於翼梢小翼的增升作用,雙翼的翼面積比單翼大一倍,自然提供更大的升力。但上下翼面在機身和兩翼翼尖三點連線,在受力上比懸臂的單翼和雙翼更加有利,減少了為加強結構所帶來的重量,所以重量上最後的增加並不成倍。但阻力增加了,不僅由於增大的迎風阻力和濕面積帶來的磨擦阻力,還有繁多的氣動面之間的互動阻力。

機翼

機翼是飛機的重要部件之一,安裝在機身上。其最主要作用是產生升力,同時也可以在機翼內部置彈藥倉和油箱,在飛行中可以收藏起落架。另外,在機翼上還安裝有改善起飛和著陸性能的襟翼和用於飛機橫向操縱的副翼,有的還在機翼前緣裝有縫翼等增加升力的裝置。

飛機上用來產生升力的主要部件。一般分為左右兩個翼面對稱地布置在機身兩邊。機翼的一些部位主要是前緣和後緣可以活動。駕駛員操縱這些部分可以改變機翼的形狀控制機翼升力或阻力的分布以達到增加升力或改變飛機姿態的目的。機翼上常用的活動翼面有各種前後緣增升裝置、副翼、擾流片、減速板、升降副翼等。機翼內部經常用來放置燃油。在機翼厚度允許的情況下飛機主起落架也經常是全部或部分地收在機翼內。此外許多飛機的發動機或是直接固定在機翼上或是吊掛在機翼下面。

機翼產生升力的原理可通過牛頓第三定律和伯努利定律來解釋。對於圖示情況的翼型,當平行於翼弦方向的氣流(在此將其視為不可壓流)流經機翼時,由於機翼的阻礙導致流管截面變小,而導致機翼上下表面的空氣流速均增加。但由於機翼上表面的彎度大於下表面彎度,根據伯努利定律可知上表面氣流的流速整體上要高於下表面氣流速度,也就是說氣流作用在機翼上表面的靜壓整體上小於作用在下表面上的靜壓。由於上下表面壓差的存在,使得機翼最終受到向上的合力,亦即升力。

當然隨著機翼相對氣流迎角的變化,翼型周圍的空氣流場也會發生明顯變化。當機翼攻角增大時,由於翼型對氣流的阻礙作用致使氣流下洗,使得前緣附近氣流駐點相對於前緣位置下移,從而導致更為明顯的升力效應。而當機翼攻角減小甚至為負值時,翼型彎度的作用將被削弱,即升力減小直至產生負升力。

機翼分類

矩形機翼

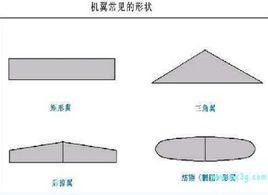

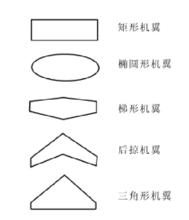

矩形機翼機翼的幾何特性包括機翼的平面形狀和前視形狀。所謂機翼的平面形狀,是指從飛機頂上看下來機翼在平面上的投影形狀。按照平面形狀的不同,機翼可分為:矩形機翼、橢圓形機翼、梯形機翼、後(前)掠機翼和三角形機翼等,如圖所示;前3種形狀主要用於低速飛機,而後2種形狀則主要用於高速飛機。

套用和評價

矩形機翼是最早出現的,其主要套用于飛機產生的初期普遍套用於一次世界大戰中的國雙翼或三翼飛機,因其單翼面積有限,所以升力自然有限。又受當時飛機龍骨框架和飛機發動機等技術的限制所以飛機不得不加裝多個機翼來達到升力要求。但矩形翼一般都為長方形,在二次大戰中也有體現,如德國的梅賽施密特FB-109 就是採用的矩形機翼。

發展型

矩形翼的上下機翼可以是同樣的平面形狀,也可以有所不同,其中一個比較有意思的特例是所謂搭接翼。

搭接翼的下機翼是安裝在機身上的常規的後掠翼,上機翼是安裝在垂尾頂上、帶較大下反(也就是倒 V形)的前掠翼,翼梢小翼取消,上下機翼在翼尖直接搭接,或者在下機翼的翼展一半的中部某處搭接。搭接翼的上機翼也產生升力,並具有前掠翼的一切好處,但還有一些額外的好處。

波音曾經提議過採用搭接翼的新型預警機的設計,在前掠和後掠的四個機翼結構里分別安裝相控陣雷達天線,分別向側前、側後凝視,既消除機背圓盤天線由於機身、機翼引起的盲點,又不增加阻力。搭接翼還是增升還是減阻、減重之間權衡的老問題。