詞目:白雲石化

英文:dolomitization

釋文:白雲岩化是指灰岩被富鎂流體交代而形成白雲岩的過程。?

白雲岩成因相關問題及主要形成模式

張學豐胡文瑄 張軍濤南京大學地球科學系,南京210093

摘 要:隨著白雲岩儲層中的油氣勘探不斷取得突破,與白雲岩儲層相關的白雲岩成因問題又成為人們研究的熱點。為了理清白雲岩相關成因問題的來龍去脈並開拓思路,本文總結闡述了與之相關的四個方面問題:(1)原生沉澱與次生交代分歧依舊,但越來越多的證據表明次生交代為主;(2)白雲石之所以難以直接沉澱的原因是結晶動力學條件制約,而非熱力學因素;(3)控制次生交代強度和規模的關鍵條件是富Mg流體的來源及其量的大小;(4)微生物活動很可能有助於白雲岩的形成。另外,就白雲岩化模式而言,儘管人們提出了十餘種模式,但其核心是構建富Mg流體與先成鈣質碳酸鹽岩相互作用的條件與場所,其中濃縮正常海水模式、薩布哈模式、混合水模式和埋藏白雲岩化等模式具有一定的普遍性和相對重要性。

主題詞:白雲岩 次生交代Mg的來源 動力學條件 微生物作用 形成模式

白雲岩的形成模式

任何白雲岩化模型都與水文環境有關,水文條件是對白雲岩演化最重要的制約(Warren,2000)。基於上述考慮,人們提出各種得以實現白雲岩化的水文模型,如:

薩布哈蒸發泵模式(Friedman和Sanders,1967;Daniel等,1990);

滲透回流模式(Adams和Rhodes,1960);

毛細管濃縮模式(Sherman等,1947);

溶液調整白雲岩化模式(Goodell和Garman,1969);

地下水與海水混合模式(Hanshow等,1971);

多拉哥模型(Badiozamani,1973);

熱泉模式(Fanning等,1981);

風暴流模式(Patterson和Kinsman,1982);

Kohout對流模式(Simms,1984;Saller,1984);

潮汐泵模式(Carballo等,1987);

海岸混合帶模式(Humphrey 和Quinn,1989);

蒸發混合水模式(Gill等,1995)等。

雖然表面上看來這些模式各不相同,但其內涵都是一致的:即具備特定的環境特點,為鈣質碳酸鹽(可含Mg)和富Mg流體的形成提供條件,並具備特定的水文學條件,使富Mg流體能夠與Ca質碳酸鹽相互作用,並發生白雲岩化。

參考:【張學豐等, 2006, 地質科技情報, 25 (5), 32-40】

白雲岩

白雲岩由白雲石礦物集合而成,白雲石和方解石是近親,都是碳酸鹽類礦物,是由鎂離子取代了方解石中部分的鈣離子而形成,所以在顏色、外觀及物理上都非常相似。方解石以[ CaCO3 ]為主,形成灰岩;白雲岩主要成分為白雲石[ CaMg(CO3)2 ]。區分的方法是利用稀鹽酸試之,會產生大量二氧化碳汽泡者為方解石,白雲石與稀鹽酸反應並不明顯,不會有大量的二氧化碳產生。

白雲岩的成因問題多年來一直是沉積學爭論的重大問題之一。古代地層中所見的白雲岩大多具有交代的證據,它們是經白雲石化作用所形成的。白雲石化作用的機制很複雜,並不是一種機理所能概括,學者們提出了許多白雲岩化作用的機理來解釋白雲岩的成因。

絕大多數蒸發作用的白雲石都出現在潮坪帶,如波斯灣、佛羅里達和巴哈馬灘等地。在廣闊的潮坪區和潮坪鹽沼的細粒沉積物表面,都存在白雲石化薄殼或白雲石化深入沉積物淺層之內,而潮間帶及潮下帶沉積物主要為碳酸鈣。這些地區的白雲石化作用,被認為是由於潮坪區沉積物的孔隙水的高鹽度和高Mg/Ca的滷水的交代作用。弗里德曼和桑德斯(1967)提出潮坪區高鹽度、高Mg/Ca的滷水是一種“向上運移的孔隙水因蒸發引起的毛細管濃縮作用”所造成。許靖華和西根塞勒(1969)用實驗證明這—機理而稱之為“蒸發泵作用”。在潮坪區早先沉積的碳酸鈣沉積物飽含孔隙水,在強烈蒸發時孔隙水沿毛細管上升,並使沉積物下部與海水溝通的孔隙不斷獲海洋正常海水的補給,就象泵汲一樣。蒸發泵汲作用不斷進行,使潮坪沉積物上部孔隙水鹽度大大增高,出現文石、高鎂方解石及石膏沉澱,從而增高了滷水中Mg/Ca,這些滷水就成為一種交代溶液,逐漸交代碳酸鈣沉積物而成白雲岩。

許多海洋生物可以沉澱高鎂方解石,如藻類能濃集鎂,從而為鈣質沉積物中發生白雲石化提供了高Mg/Ca比值的條件;1975年福克在總結了形成白雲石Mg/Ca的控制因素與鹽度的關係,提出在稀溶液中,由於干擾離子少,在結晶速度緩慢的情況下,也能形成白雲石。因而提出很多白雲石是海水被淡水的沖淡而形成的;現代深海鑽探資抖表明,富白雲石岩層十分普遍。博納蒂(1966)在東地中海深海沉積物內發現有l0-30μm大小的菱形白雲石晶體,這些碳酸鹽軟泥,推測與海底火山作用的無機沉澱有關。

白雲岩的成因問題多年來一直是沉積學爭論的重大問題之一。古代地層中所見的白雲岩大多具有交代的證據,它們是經白雲石化作用所形成的。白雲石化作用的機制很複雜,並不是一種機理所能概括,學者們提出了許多白雲岩化作用的機理來解釋白雲岩的成因。

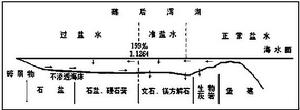

亞當斯等(1960)在研究美國二疊紀白雲岩的成因時,提出了蒸發瀉湖滲透回流作用形成交代白雲岩的假說。後來迪菲耶斯等(1965)在研究加勒比海的博內爾島的現代白雲石形成時,也證實存在這種作用。亞當斯和羅德斯(1960)等所提出的蒸發瀉湖滲透回流作用機制是:在蒸發強烈的海洋地區,堡礁或沙堤所阻擋的近岸瀉湖,與外海海水交流不能正常進行,在強烈的蒸發作用下,使間歇性進入瀉湖的海水鹽度不斷增高。向岸方向鹽度更高。當鹽度達到72‰時,除CaCO3以文石和高鎂方解石方式沉澱外,開始出現石膏沉積,向岸越近其蒸發作用越強烈。當鹽度達到199‰,沉積物中大量出現石膏並逐漸出現石鹽。大量過鹽水中的Ca被沉澱。大大提高了海水中 Mg含量。這種重滷水沉降到瀉湖底部並順著瀉湖向海洋方向平緩的斜坡流動,當遇到堡礁或沙堤和附近的沉積物時,由於沉積物的孔隙中飽含正常鹽度海水,因濃度差使高鹽度高密度的重滷水向含低鹽度和低密度的正常海水沉積物中滲透,並向海洋方向回流。在流經疏鬆的鈣質沉積物和礁體時,Mg進入沉積物的CaCO3晶格中,逐漸形成白雲石。

因此,在現在,用這一機理還難以解釋大量的交代成因的白雲石,因為沒有大量的鎂來源。運移在盆地中的鎂並不產生新的白雲石,是完全可能的;但在這種情況下,新的交代白雲石或膠結物,一定會被盆地內某地的新的去白雲化作用或次生孔隙的生成所平衡。在埋藏以後,鈣、鎂以及溶解碳酸鹽的流動性是絕對不能忽視的。在埋藏過程中,頁岩將很快的“去白雲岩化”(Hower et al,1976),從而為新的碳酸鹽相提供了一個大量的物質來源。但是,在這一成岩作用過程中,由於鈣的損失量至少是鎂的6倍,因此方解石比白雲石損失得更多。砂岩可以被碳酸鹽膠結以及再次膠結(Miliken et al. ,1982),而碳酸鹽也可以經歷相似的複雜的歷史。在碳酸鹽岩中,有後期的次生孔隙(Moore and Druckman,1981)。埋藏的碳酸鹽岩中的一些結構可能是方解石選擇溶解的結果,所遺留下的白雲質組分“不溶殘餘物”一樣(Wanless,1979)。

把白雲化作用-去白雲化作用(受溶液Ca/Mg比的控制)與膠結作用-次生孔隙生成作用(受溶液的酸度控制)區分開,是十分重要的。白雲化作用很難保存CO2(Weyl,1960;Degens and Epstein,1964).具低Ca/Mg比和能白雲化的溶液,既可以引起純粹的膠結作用,也可以引起純粹的溶解作用,這決定於穿過岩石的溶液中的碳酸鹽含量的變化。增加CO2(由於有機質的成熟作用)可以引起純粹的溶解作用,而減少CO2(CO2進入附近的碳酸鹽含量較低的地層)則引起純粹的沉澱作用。因此,白雲化作用既可以導致孔隙的降低(由於膠結作用和(或)與重結晶作用伴生的壓實作用),也可以導致孔隙的增大(次生孔隙的形成)。對於去白雲化作用,也是如此。

具有晶面孔隙的白雲岩儲集岩可能是欠穩定的富鈣相的重結晶作用(由富CO2的具溶蝕性的溶液而引起)而產生的。欠穩定相的一些或全部的較富鈣的部分(較易溶的)可能溶入溶液,而新增加的白雲石也可能被溶解掉。較難溶的組分則重結晶,其晶間孔隙是由於富鈣部分的溶失而引起的。在一定意義上講,這可能是“自己形成儲集岩”,即在白雲石的重結晶作用過程中,CO2的演化作用可以創造出儲集岩。