形態描述

| 編號: | 13077 |

拉丁目名: | ARANEAE |

中文目名: | 蜘蛛目 |

拉丁亞目: | Metathelae |

中文亞目: | 新蛛亞目 |

中文科名: | 球蛛科 |

拉丁科名: | Theridiidae |

中文屬名: | 肥腹蛛屬 |

拉丁屬名: | Steatoda |

拉丁種名: | albomaculata |

定名人: | (De Geer) |

年代: | 1778 |

中文名: | 白斑肥腹蛛 |

ogenus: | Aranea |

原始文獻: | Mem. p. s. Hist. Ins. 7:257, pl.15, figs.2-4 |

模式產地: | 歐洲 |

生境: | 亂石下及麥田、菜園植物的基部 |

國內分布: | 山西, 河北, 青海, 寧夏, 內蒙古, 新疆, 吉林, 遼寧 |

國外分布: | 歐洲, 日本, 北美洲, 北非 |

資料來源: | 中國動物志 蛛形綱 蜘蛛目 球蛛科:341-342, 胡金林 吳文貴,1989 P.128—129 |

no: | Y |

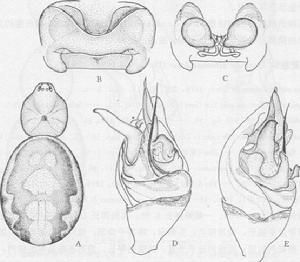

雌蛛

體長5.20—7.00。一雌蛛體長6.35。頭胸部長1.98,寬1.75;腹部長4.76

螯肢窄長,前面黑棕色,後面黃褐色,前齒堤有1齒,後齒堤無齒。顎葉褐色。下唇及胸板黑棕色,下唇端部呈白色,胸板心形,前端寬而平直、後端尖突,周緣疏生黑色長毛。步足橙色,在腿節、膝節、脛節、後跗節及跗節的末端呈紅褐色。足式:1,4,2,3。

腹部腹面黑棕色,在生殖溝至紡器之間的正中央有一大黃白色“山”字形斑。紡器黑色。舌狀體大而多毛。外雌器結構特別,前方有一對陷窩,中部有一橫脊片,後端兩側各有一垂片狀突出。

雄蛛

體長3.90—5.90。體色較雌蛛的為淡,螯肢褐色,前齒堤有1大齒,後齒堤無齒,螯牙黑棕色。顎葉黃褐色,外側面有數個瘤狀突,每個瘤突上均著生1根剛毛。其他特徵同雌蛛。觸肢的脛節長度約為跗舟長度的1/2。插入器從觸肢器的中部伸出,呈鞭狀,根部在中部彎曲,形如拐狀。生物學描述

本種生活在亂石下及麥田、菜園植物的基部,捕食小型甲蟲和蚜蟲。地理分布

國外分布:日本、歐洲、北美洲、北非。國內分布:吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、青海、新疆、河北、山西。