古代印度流行露屍葬。可分為林葬、天葬、水葬等。林葬就是棄屍於樹林,供獸食;天葬則棄屍于山頂,供鳥食;水葬則棄屍於湖海,供魚食。石窟瘞葬是中國僧人對曝屍林野的一種調和方式,後來隨著火葬的流行,瘞窟逐漸減少,瞻仰追悼功能的塔林增多,即建一塔,下埋骨灰,塔體刻亡者名,少林寺塔林很有名。

相關詞條

-

《王令收桂花蜜漬埳地瘞三月啟之如新》

《王令收桂花蜜漬埳地瘞三月啟之如新》的作者是朱翌(1097-1167)字新仲,舒州人。號潛山居士,又號省事老人。政和八年同上捨出身。南渡後,為秘書少監、...

作者 詩詞正文 注釋 -

木蘭花慢·虎丘陪倉幕游時魏益齋已被親擢陳芬窟李方庵皆將滿秩

《木蘭花慢·虎丘陪倉幕游時魏益齋已被親擢陳芬窟李方庵皆將滿秩》,南宋詩人吳文英的一首詞。

基本信息 作品原文 作品鑑賞 作者簡介 -

莫高窟[甘肅敦煌景點]

頂型窟、大像窟、涅槃窟、禪窟、僧房窟、廩窟、影窟和瘞窟等形制,還有一些...在此建洞修禪,稱為“漠高窟”,意為“沙漠的高處”。後世因“漠”與“莫...,不可能、沒有也,莫高窟的意思,就是說沒有比修建佛窟更高的修為了。 北魏...

建設沿革 結構 藝術 價值 風格衍變 -

延安寶塔山旅遊區

木結構□廊。鐘山石窟共有 6個洞窟,從 右至左依次編號, 4號窟為主窟,5號窟和6號窟尚有部 分造像,其餘各窟造像大都風化湮沒。 4號窟有3個窟門,均高3.5米,寬2.6米。中門楣上篆 書“萬佛岩” 3字。窟寬...

景點介紹 主要景點 相關傳說 旅遊信息 交通指南 -

汶上寶相寺

書題字,石匣上刻有銘文,此為瘞藏佛教聖物的時間和人證。面世正值1994年3月15日,與瘞藏時隔整整882年,適合佛教界陰入陽出之說。1994年...、大雄寶殿均層層升高,彌勒殿與玉皇閣則凌空建造在深凹的崖窟內,鑿石抬梁,有...

寶相寺歷史 寶相寺博物館 寶相寺景區特點 建築規模 其它相關 -

詩詞律韻探微

詩詞律韻探微詩詞律韻探微 詩詞律韻探微 孫德振 編著 香港銀河出版社出版 二零一零年六月 孫德振藝術簡介 孫德振,男,漢族,河南...

-

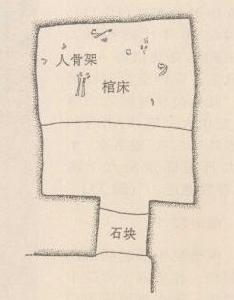

敦煌莫高窟北區石窟研究

——考古新課題敦煌莫高窟北區洞窟新編窟號說明——兼談以往北區洞窟諸家編號關於敦煌莫高窟北區石窟資料敦煌隋唐瘞窟形制的演變及相關問題敦煌莫高窟北區洞窟...》評介漢文文獻研究敦煌莫高窟北區B228窟出土《河西大涼國安樂三年...

內容簡介 圖書目錄 -

魚幼薇

人頭。 根老藏魚窟,枝低系客舟。蕭蕭風雨夜,驚夢復添愁。 夏日山居 移得...

人物生平 人物評價 作品一覽 藝術形象 文獻記載