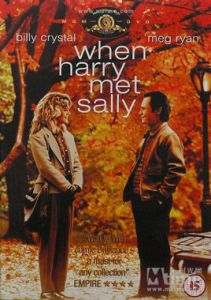

電影介紹

<<當哈利遇見沙莉》這是MEG.RYAN較早前的一部影片,影片很浪漫,男女主人公都不是很完美的人,他們的身上都有著很多的缺點,但是這些缺點又都很可愛。比如沙莉吃飯很挑剔,她吃沙拉要把調料放到盤子邊上,不可以加很多其它的東西。而哈利說話很尖銳,讓人很下不來台。也許這些缺點在開始的時候是很不能讓人接受的,而這些反而讓男女雙方更能碰觸到彼此的心裏面。>

影片分為3個時間段,最初莎莉遇見哈利的時候,哈利是她朋友的男朋友,他搭她的車去紐約,在車裡因為男女之間到底有沒有真正的友誼的話題討論,讓彼此並沒有留下好的印象。莎莉認為存在真正的友誼,而哈利卻說男人不可能和覺得有魅力的女性成為朋友,他們只是想和她們上床。並從餐館出來的時候,哈利覺得任性的莎莉很迷人,反而向她調情,讓莎莉很膩煩。到達目的地的時候,就這樣草草的分了手。

5年後,在機場莎莉在和男朋友纏綿的時候,碰巧哈利認識她男朋友,在和他打招呼的時候,莎莉認出了他,但是感覺哈利已經不記得她了,也是不歡而散。又5年後,這個時候他們彼此都遇到了感情危機,彼此之間有了共同話題,在不斷來往的過程中,哈利也有些相信男女之間存在真正的純潔友誼。而且雙方還給彼此介紹對象,不過找來的雙方密友反倒彼此吸引,故而成全了一對佳人。隨著理解的加深,彼此之間好像有著一種不言而喻的默契,又有著超過了純潔友情的那么一種氛圍。終於有那么一天,他們超過了友情的界限,但是事後卻有些不安和後悔。這種說不清到不明的感覺,使兩個人陷入僵局。最後,在新年鐘聲敲響的時候,哈利終於明白友情和愛情是可以同時存在的,他奮不顧身的跑向莎莉……

這是非同於其它愛情模式的影片,她不是情侶之間“因為了解而分手”,因為在他們沒有連續卻長達12年的接觸中,彼此的成長和情感經歷,性格與觀念,都是互相了解的情況下,明白對方是彼此需要共度一生的伴侶。

有的時候分不清楚到底是友情還是愛情,那種強烈的愛慕,震撼心懸的感情是愛情,可是淡淡的,細水長流的愛情與推心置腹,無所不談的友情往往只是一線之差。影片中那樣的愛情是讓人分享一生的,很值得回味,沒有大起大落,卻不失甜蜜。找到彼此最適合的,要比盲目的愛要讓人愉悅。愛情不可能總保持在激情時刻,總會有平淡的時候,當平淡來臨的時候,怎末去過度呢?只有分享彼此的內心,愛著對方的內心,就會發現愛其實很平淡。真正相愛的雙方是不需要很多言語修飾的,可能只是彼此靜靜的坐著,也能感覺到幸福,因為幸福來自和你一起靜靜坐著的那個人。

電影起初的靈感來自萊納 離婚後的單身生活。艾芙倫對萊納的一次採訪成為哈利一角的基礎。莎莉則是以艾芙倫和她的一些朋友為藍本。克里斯托加入後對劇本提出了自己的建議,增強了哈利一角的喜劇效果。艾芙倫在劇本中寫下的許多台詞都是來源於萊納和克里斯托在現實生活中的一些對話。電影配樂由馬克·施艾曼編排 大樂團和 管弦樂團演奏, 小亨利·康尼克表演,後者因此獲得了自己的首座 葛萊美獎。

哥倫比亞電影公司首先選擇在少數幾個城市放映本片,等到獲得的正面口碑引起觀眾興趣後,再在隨後的幾個星期里逐步擴大發行面。《當哈利遇到莎莉》在 北美一共進賬9280萬美元。艾芙倫獲得了一座 英國電影學院獎,並提名 第62屆奧斯卡金像獎原著劇本獎和 美國編劇工會獎。影片還在美國影藝學院評選的AFI百年百大喜劇電影中名列第23位。2004年初,根據本片改編的舞台劇上演, 盧克·貝里和艾莉森·漢尼根擔任主演。

內容簡介

1977年,哈利·伯恩斯和莎莉·艾爾布萊特結束了在 芝加哥大學的學業後乘同一輛車前往 紐約,莎莉將在那裡開始就讀新聞學院,而哈利將開始工作,後者這個時間還在與莎莉的朋友阿曼達約會。

一路上兩人開始交換對男女關係的不同看法。哈利表示“男人和女人不可能成為朋友因為性愛總是中間的攔路虎”。莎莉對此表示異議,聲稱男人和女人可以只是朋友而沒有性愛。停車到家餐館吃晚飯時,哈利告訴莎莉說她很有魅力,莎莉對此非常生氣,並指控對方試圖勾引自己。到了紐約,由於哲學觀點上的分歧,兩人關係不大友好。

五年後,兩人在紐約機場偶遇,發現都坐同一架飛機而且都有戀人;莎莉剛剛開始和一個叫喬的男子約會,他正好是哈利的老朋友。而哈利與一位名叫海倫的女子訂了婚,莎莉也吃了一驚。哈利建議莎莉應該與自己成為朋友,迫使他對自己之前所闡述的男女友誼法則作出解釋,既然性愛總是中間的攔路虎,他們倆又怎么可能成為朋友呢?雖然哈利嘴上說兩人可能會是這個法則的例外,但雙方心裡都覺得他們不可能成為朋友。

哈利和莎莉5年後再次碰面,這回是在紐約的一家書店。他們點了 咖啡,聊起自己都已經結束的上一段感情。結帳後兩人一起散了會兒步,決定還是做朋友吧。兩人開始在深夜褒電話粥,出去吃晚飯,花了很多時間陪伴對方。他們繼續與別的男女約會,來突出兩人在男女關係和性愛方面的不同觀念。

在一個跨年日聚會上,哈利與莎莉發現自己深深地為對方所吸引。為了繼續保持這段來之不易的友情,兩人分別為對方介紹對象,都推薦了自己最好的朋友,瑪麗和傑斯。4個人一起去吃飯,可瑪麗和傑斯並沒有與哈利和莎莉對上眼,而是各自對上了眼,他們很快就訂婚了。一天深夜,莎莉哭著給哈利打電話說自己前男友喬,要和他的法律助理結婚了,哈利馬上趕到莎莉的公寓安慰她。可就這樣,兩人做愛了,這下尷尬了,第二天一大早哈利就迅速窘迫地離開了。兩人的關係開始變得緊張,雙方僵持了3個星期後終於在瑪麗和傑斯的婚禮晚宴上大吵一場。這以後,哈利反覆地試圖修補自己與莎莉的友誼。

新年夜又到了,沒有了哈利的陪伴,身在聚會中的莎莉覺得很孤單。而哈利這時也是形單影隻。正當她決定提前離開聚會現場時,哈利出現了,說我愛你,兩人合好如初並接吻。

演職員表

演員表

| 角色 | 演員 | 備註 |

|---|---|---|

| 哈里·伯恩斯 | 比利·克里斯托 | ---- |

| 莎莉·艾爾布萊特 | 梅格·瑞安 | ---- |

| 瑪麗 | 嘉莉·費雪 | ---- |

| 傑斯 | 布魯諾·柯比 | ---- |

| 喬 | 史蒂芬·福特 | ---- |

| 艾莉絲 | 麗莎·簡·波斯基 | ---- |

| 阿曼達·瑞斯 | 米歇爾·尼卡斯楚 | ---- |

| 艾拉·斯通 | 凱文·羅尼 | ---- |

| 海倫·希爾森 | 哈莉·簡·科扎克 | ---- |

| 朱利安 | 弗朗克·魯茲 | ---- |

| 餐館中的老太太 | 埃斯特爾·萊納 | ---- |

製作

導演與演員

1984年,導演羅伯·萊納、製片人安德魯·沙因曼和編劇諾拉·艾芙倫一起在 紐約的一家餐館吃午飯,並探討開發一個項目。萊納提出一個提議,但艾芙倫沒有接受。他們的第二次會面變成了對萊納和沙因曼單身漢生活的漫長討論。萊納對此回憶道,“那時候我單身,已經離婚了一段時間,出門約過幾次會,一個接一個的都是些災難性的混亂關係。”三人再下一次會面時,萊納表示自己一直想拍一部有關兩個人成為朋友並堅持不做愛,因為他們知道這會毀掉兩人的關係,但最後還是做了的電影。艾芙倫很喜歡這個點子,而萊納則與一間公司達成了協定。

艾芙納接下來開始對萊納和沙因曼進行採訪,了解他們的生活,為接下來的劇本創作提供素材。這些採訪也為哈利一角提供了基礎。萊納經常感到鬱悶,悲觀但又很搞笑。 艾芙倫還從採訪里截取了一些內容作為劇本中的台詞。莎莉一角則是基於艾芙倫自己和她的一些朋友。 她在萊納拍攝《 伴我同行》和《 公主新娘》期間寫了好幾稿劇本。比爾·克里斯托加入時,項目的名稱叫做《男孩認識女孩》,他對劇本給出了自己的建議,讓哈利一角更具喜劇色彩。克里斯托當時是萊納最好的朋友,對後者與潘妮·馬歇爾離婚後回歸的單身生活有一定了解,這一過程不知不覺就成了哈利一角的研究基礎。

在劇本撰寫過程中每當艾芙倫感覺自己不想寫作時,就會去採訪製片公司的工作人員。其中部分內容以情侶接受採訪談到兩人如何認識的形式穿插在電影的特定場景中,不過相應內容有經過改寫,並且是另外找演員來拍攝的。艾芙倫的劇本中有許多台詞都是基於萊納和克里斯托在現實生活中的對話。例如,片中莎莉和哈利出現在兩個分割鏡頭,一起煲電話聊起各自在看的電視及換的頻道這些內容,就曾是克里斯托和萊納每晚的固定節目。

艾芙倫一開始打算給電影起名叫《他們怎么認識的》(How They Met),並先後換過多個標題。萊納甚至於主體拍攝在劇組人員中展開了一場競賽:想出名片的那位可以贏得一箱 香檳。為了表現出哈利離婚後單身期間孤獨的心態,電影在 曼哈頓拍攝期間克里斯托都會單獨呆在一個房間裡,而不是與別的演員一起。起初劇本的結局是男、女主角仍然是朋友,沒有進一步發展浪費關係,因為編劇和導演都覺得這才是“真正的結局”。最終,兩人意識到讓哈利和莎莉結婚作結尾更合適,雖然他們都認為這種結果通常是不現實的。

對於電影的核心問題,男人和女人能否只做朋友,瑞安回答,“是的,男人和女人可以只做朋友。我有一大堆柏拉圖式的(男性)朋友,性愛並不會成為攔路虎。”克里斯托回答,“我比哈利要更樂觀一點。但我也覺得這很難。男人基本上就像超市門前的流浪狗。我是有些柏拉圖式的(女性)朋友,但不是最最最好的朋友。”

羅伯·萊納起初的構想是請蘇珊·黛出演莎莉·艾爾布萊特一角。遭到拒絕後,他又考慮過 伊莉莎白·帕金斯和 伊莉莎白·麥戈文。導演本已基本確定要請莫利·林沃德,但梅格·瑞安說服了他由自己來出演。

餐館鏡頭

片中兩位主角一起在曼哈頓的一家餐館吃午飯,他們對男人是否能辨認出女人是在假裝 性高潮的問題起了爭執。莎莉聲稱男人分辨不出來,為了證明這一點,她生動地現場假裝了一場高潮,身上的衣服沒有動,不過整個餐廳里的人都在看著。然後莎莉漫不經心地繼續吃她點的菜,而旁邊的一位老婦人(由萊納的母親埃斯特爾扮演)下了訂單,“我想點她在吃的東西”(I'll have what she's having)。2008年,埃斯特爾以94歲高齡去世,《 紐約時報》稱她“說出了電影史上最令人難忘的好笑台詞”。這個鏡頭拍了很多次,瑞安示範了自己的假高潮達幾個小時。這家餐館之後一直掛著這么一個掛牌,“當哈利遇到莎莉,希望你得到她那般的享受!”

這個經典鏡頭的產生源於電影過多地聚焦在哈利身上。克里斯托記得當時說過,“‘我們需要給莎莉安排一些談資’,而諾拉說,‘好啊,假高潮就很好啊,’這個主題不錯,然後梅格也過來了,我們就和她談這個點子的本質啊之類東西,而她說,‘我乾脆就直接裝一個唄,就一個?’”瑞安建議這個鏡頭在一家餐館中拍攝,而“我想點她在吃的東西”這句台詞則是克里斯托想出來的。萊納記得電影試鏡的時候,所有的女性觀眾都在大笑,而所有的男性觀眾都很沉默。

電影音樂

《當哈利遇到莎莉》的電影配樂唱片包含有美國歌手兼鋼琴家小亨利·康尼克的作品。鼓手鮑比·哥倫拜(Bobby Colomby)是導演的朋友,他向萊納推薦小亨利·康尼克並給了他一盤錄有後者音樂的磁帶。萊納對康尼克的嗓音非常滿意,覺得與年輕時的 法蘭·仙納杜拉極其相似。電影配樂的唱片由哥倫比亞唱片於1989年7月發行,其中包括小亨利·康尼克的多段表演,馬克·施艾曼編排了一個 大樂團和 管弦樂團。康尼克為此贏得了自己的第一座 葛萊美獎。

片中的《It Had to Be You》、《Where or When》、《I Could Write a Book》和《But Not for Me》四首歌是由康尼克與施艾曼部署和編排的。其他歌曲則要么是 鋼琴/ 人聲獨唱,要么是康尼克與另外兩位音樂家的三重奏。唱片中還包括了中音薩克斯演奏家弗蘭克·威斯(Frank Wess)和吉他演奏家喬伊·伯林格(Joy Berliner)演奏的曲目。這張唱片登上了《 告示牌》傳統爵士榜榜首,並在公告牌二百強專輯榜中排入前50位。康尼克還為宣傳這張唱片在北美進行了巡演。唱片已經達到了雙白金認證。

電影中的曲目由多位藝術家表演,如 路易斯·阿姆斯特朗、艾拉·費茲潔拉、法蘭·仙納杜拉、 雷·查爾斯、 冰·哥羅士比和小亨利·康尼克。

反響

票房

哥倫比亞電影公司首先選擇在少數幾個城市放映本片,等到電影的正面口碑引起觀眾們的興趣時,再在之後幾個星期里逐漸擴大上映範圍。《當哈利遇到莎莉》首周在41家電影院上映,收入為100萬美元。比利·克里斯托擔心電影會在票房上遭遇慘敗,因為當時上映的有多部像《 聖戰奇兵》和《 蝙蝠俠》這樣的暑期大片。影片於1989年7月21日開始大範圍上映,首周在775家電影院入賬880萬美元,之後擴張到1174家電影院,最後在北美地區獲得的票房總額為9280萬美元,遠遠超出了其1600萬美元的預算。

專業評價

《當哈利遇到莎莉》上映後獲得了普遍的好評。根據爛蕃茄上收集的47篇評論文章,其中43篇給出了“新鮮”的正面評價,“新鮮度”為91%,平均得分7.7(最高10分),而在 Metacritic上根據17篇評論文章為電影打出了76分(滿分100)。《 芝加哥太陽報》影評專欄作家 羅傑·埃伯特稱讚萊納是“好萊塢最優秀的喜劇導演之一”,電影有“符合我們預期的最為常規的結構和方式。但其特別之處除了艾芙倫的劇本外,還有著克里斯托和瑞安的化學反應”。《 紐約時報》的卡恩·詹姆斯(Caryn James)稱本片是一部“通常很有趣但卻空洞得驚人的電影”,認為影片把“聰明、成功又神經兮兮紐約人的生活浪漫主義化”。詹姆斯將其特點概括為“ 伍迪·艾倫電影的情景喜劇版,充滿了有趣的台詞和鏡頭,但又全部注入了一種‘似曾相識’的不舒服的感覺”。

《 華盛頓郵報》的麗塔·肯伯莉(Rita Kempley)在評論中稱讚梅格·瑞安是“夏天的 梅拉尼·格里菲思……她既不天真也不是個蕩婦,她是一個女人筆下的女人,不是什麼《 上班女郎》中的 灰姑娘”。 今日美國的麥克·克拉克(Mike Clark)給予電影三星的評價(最高四星),他寫道,“克里斯托的風趣幽默讓瑞安不至於從全方面搶了他的風頭,而她則給出了令人大開眼界的表演,是又一個萊納選擇演員天賦的絕佳體現”。不過,《 新聞周刊》的大衛·安森給出了較為負面的評價。他批評導演選擇克里斯托來出演,“他對喜劇的處理表現毫不令人感到意外,但作為一部浪漫愛情片的男主角,他太過冷酷和自我保護了”。安森覺得這部電影中精彩的部分沒能起到提高影片層次的效果。

獎項

本片的編劇諾拉·艾芙倫獲得了一項奧斯卡獎提名和一項 美國編劇工會獎提名。她贏得了第43屆英國電影學院獎最佳原著劇本獎,該片也贏得最佳影片獎提名。《當哈利遇到莎莉》還獲得了5項 金球獎提名,包括最佳影片(音樂劇/喜劇類)、 導演(羅布·萊納)、電影男主角(音樂劇/喜劇類)(比利·克里斯托)、電影女主角(梅格·瑞安)和 編劇(諾拉·艾芙倫)。

影響

多年以來,《當哈利遇到莎莉》已經成為“現代電影中的精髓,既讓人自我感覺良好,又不知何故包含了真理”。艾芙倫仍然在不斷收到對這部電影感到著迷的觀眾來信,而且還“總是有人來對我說,‘我曾和他或她有過哈利和莎莉式的關係’。” 2000年,美國影藝協會評選AFI百年百大喜劇電影,本片名列第23位,2002年評選AFI百年百大愛情電影,本片名列第25位,2004年評選AFI百年百大電影歌曲,本片插曲《It Had to Be You》排名第60位,2005年評選 AFI百年百大電影台詞,片中莎莉在餐廳里偽裝性高潮後,一位老太太面對服務員詢問自己要點什麼菜時的回答:“我想點她在吃的東西”(I'll have what she's having)這句台詞名列第33位,2008年評選AFI十大類型大大佳片,《當哈利遇上莎莉》在浪漫喜劇片類型中名列第6位。

2006年,美國精彩電視台評選“100部最好笑的電影”,本片名列第60位。《 娛樂周刊》於2002年初將《當哈利遇上莎莉》列入史上最優秀的十部浪漫愛情片之一,之後又於2008年將之評為過去25年中最好笑電影的第12名,同年評選的過去25年中最浪漫的電影,本片也名列第7位,現代浪漫愛情片中更排名第3位。在爛蕃茄上的25部最佳浪漫喜劇片中,本片也名列第15位。《當哈利遇到莎莉》給了許多浪漫喜劇以靈感,包括《 再見鍾情》、 《 我和你》和《愛情三選一》等。此外,這部電影捧紅了許多有關愛情的理念,像“高維修”女友以及“過渡人士”之後都已經成為家喻戶曉的概念。

2004年初,根據本片改編的舞台劇上演,盧克·貝里和艾莉森·漢尼根分別出演男、女主角,莫利·林沃德和 麥可·蘭德斯後來取代貝里和漢尼根出演了之後的場次。

家用媒體

《當哈利遇到莎莉》於1989年末電影院上映幾個月後首度發行 VHS 錄像帶。並於1994年作為比利·克里斯托作品收藏的一部分重新發行了VHS。2001年1月9日影片首次發行 DVD,其中增加了導演萊納的評論音軌,還有一段35分鐘長的紀錄片,其中有對萊納、艾芙倫、克里斯托、瑞安的採訪,7段刪除鏡頭,以及小亨利·康尼克的《It had to be you》音樂錄像。2008年1月15日發行了一個收藏版,其中包括萊納、艾芙倫和克里斯托的新評論音軌,8段刪除鏡頭,並且與之前發行中包含的7段完全不同,還有電影發行的預告片".。2011年7月15日本片發行了 藍光影碟,其中包括2008年DVD中的全部內容。