詞義

畎(quǎn)畝:田間,田地。亦指壠溝栽培法。字義

畎quǎn

◎ 田地中間的溝:~瀆。~畝(田間,田地)。

畝

mǔ

古代的畝,是一個模糊的概念,“畝”作為地積單位是“可以尺度之數計之”的,因此這裡所說的“一畝”實際上是被視為表示長度的數量詞使用的。“畝”除作為計量單位外,古代又作為田間的“壠”,是一種栽培方法之一,“畎畝”就是指“壠溝”栽培法,旨在“排水防漬”。夏、商、西周時期,旨在排水防漬的壟作法即已形成,時稱為“畝”。春秋戰國時期,壟畝法得以發展,成為畎畝法,著眼點除排水防澇之外,更有抗旱保墒。這就是《任地》提出的“上田棄畝,下田棄畎”。“上田棄畝”,是說:在高田裡,將作物種在溝里,而不種在壟上,這樣就有利於抗旱保墒。“下田棄畎”是說,在低田裡,作壠,把莊稼種在壟(畝)上,有利於排澇。《呂氏春秋》中還對畝和畎提出了具體的要求。如,“故畝欲廣以平,畎欲小以深;下得陰,上得陽,然後鹹生。”(《辯土》)意思是說,壟應該寬而平,溝應該窄而深。畎畝的耕作有其相配套的農具,畎畝的規格以其所使用的農具為標準:“所以六尺之耜所以成畝也,其博八寸所以成畎也。”(《任地》)對於壟的內部構造,則提出“稼欲生於塵,而堅于堅”,就是要創造一個“上虛下實”的耕層結構,為農作物生長發育創造良好的土壤環境。

歷史

“畝”的歷史“畝”字來源於中國夏、商、周的井田制度所實施的井田模型,而夏、商兩代的井田模型與周朝的井田模型存在一定的差異,所以,“畝”字實際起源於夏、商兩代的井田模型。在先秦一些重要文獻中,“畝”往外是對“私田”的稱呼;“田”往往是對“公田”的稱呼。“一畝”按出土的“商鞅方升”測算約相當於0.2907市畝,那么,當時100畝就相當於29.07畝。

如果從還原出來夏、商井田模型並加以分解,就不難看出“畝”其實是夏、商時代農戶在井田所耕種的土地規劃狀態的符號化的表達方式。其實,“畝”字的繁體字為“畝”,其中“畝”部表形,“久”部是對“畝”的當時的實際存在狀態或者說結構的進一步的解釋,這樣一來,只要認識到夏、商的井田模型或者說農戶耕作的具體的土地規劃形狀,“畝”對於自身解釋的對象是可以不言自明的一種字元或者符號。所以,這裡,必須注意的是,“畝”在夏、商時代也許既是對一戶農戶所耕作的一塊土地如夏朝50

例句

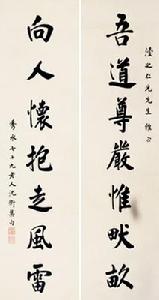

吾道尊嚴惟畎畝,向人懷抱走風雷.(如圖)舜發於畎(qǔan)畝之中,傅說(yùe)舉於版築之間,膠鬲舉於魚鹽之中,管夷吾舉於士,孫叔敖舉于海,百里奚舉於市。