藝術成就

2007年4月,作品入選“于右任書法精品暨海峽兩岸當代書法名家作品聯展”並錄入展覽作品集。

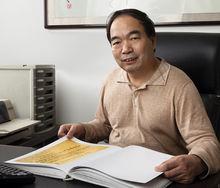

王艷旗

王艷旗2007年8月,作品獲陝西省第六屆西鳳人才杯書畫大賽三等獎。

2007年11月,作品獲省直機關慶祝黨的十七大勝利召開書畫展二等獎。

2007年12月,作品被美國堪薩斯大學收藏。

2008年組織編印了《西安於右任書法學會成立二十周年書畫作品選集》。

2009年6月,被聘為西安曲江美術館藝術顧問。

2009年8月,被西安市文聯評為2007—2008年度協學會先進工作者,西安於右任書法學會被評為先進協學會。

2009年10月,作品入選定邊縣圖書館書畫作品收藏集。

2009年10月,金文書法作品被周恩來紀念館珍藏(收藏證)。

2009年12月,作品獲陝西省第七屆人才杯書畫大賽一等獎。

2010年1月28日,增補為西安市文聯第六屆委員會委員。

2010年4月20日,作品被彬縣政協收藏(收藏證)。

2010年4月20日,撰聯並書作品“清涼山下,千佛應福萬民;涇水河畔,羅漢慶壽眾生”被彬縣大佛寺石窟博物館收藏(收藏證)。

2010年4月24日,作品被半坡博物館收藏(收藏證)。

2010年11月,作品入選新絲綢之路國際書法大展,分別在西安亮寶樓和日本奈良展出,並收入《新絲綢之路國際書法大展——2010西安.奈良展作品集》。

2010年12月,2010年度中青年書畫藝術大賽入圍“陝西百位書畫名人”。

2011年1月,被西安市文聯評為《西安市文聯2009——2010年度“德藝雙馨”文藝工作者》。

2012年5月,赴韓國參加中韓建交20周年書畫藝術交流活動,參加中韓藝術家書畫展 。

主要作品

出版作品集

2012年6月12日,《王艷旗書法作品集》出版發行招待會在西安舉行。雷珍民、高建群、馬天寶、杜中信、邱宗康等百餘名書畫界、文史界知名人士參會表示祝賀。

作品欣賞

以下是王艷旗部分書法作品的欣賞。

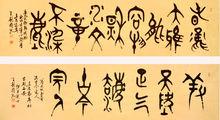

王艷旗作品欣賞之1

王艷旗作品欣賞之1 王艷旗作品欣賞之2

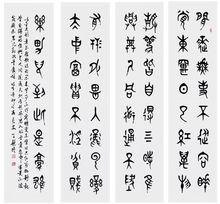

王艷旗作品欣賞之2 王艷旗作品欣賞之3

王艷旗作品欣賞之3 王艷旗作品欣賞之4

王艷旗作品欣賞之4 王艷旗作品欣賞之5

王艷旗作品欣賞之5金文研究

書法家王艷旗

書法家王艷旗金文——大篆的成形與張揚美 仔細梳理大篆藝術成長的審美歷程,我們不難發現,鐘鼎文的出現,其實才最具有劃時代的歷史意義。由於在商周時期,我國比較盛行青銅器,而且在青銅器中,出現了大量的禮樂之器,其中,禮器以“鼎”為代表,樂器以“鍾”為代表,因而這些禮器和樂器上所刻寫的文字,就被人們稱之為鐘鼎文,或者稱之為金文和銘文。一般來說,鐘鼎文的誕生,始於商末,而它的全盛時期,則在西周,到了春秋時期,由於各諸侯國的字型存在區別,且不能通用,這就導致一個字往往有好幾種寫法的現象。據容庚《金文編》記載,我國的鐘鼎文文字總計3722個,其中可以識別的字有2420個。到了現代,我們能夠看到的鐘鼎文有三千零五字,其中可以識辨的,計有一千八百零四字,比甲骨文略多一些。鐘鼎文的出現,上承甲骨文,它的發展,下啟秦代小篆,它之所以能夠輝煌千年而不衰,得益於它的書跡多刻於鐘鼎之上,所以,流傳起來,基本能夠保存書寫原跡,而不致破壞、風化和鏽蝕。鐘鼎文書法古樸、蒼勁、豪邁,它在筆法、結字、章法上,都為大篆書法藝術的進一步發展,做出了重要的歷史性貢獻。

從掌握的情況來看,鐘鼎文所記錄的內容多與當時的社會活動息息相關,主要反映王公貴族祀典、賜命、征伐、圍獵及契約之事。 鐘鼎文在盤庚遷殷之時,其實只有寥寥數字,及至到了周初,才創造達到千二百餘字,雖然在商亡之時,已有完整的鐘鼎文文章及其書法藝術作品出現,但是,其時最長的文字,也僅有四十餘字。只有到了周代之後,鐘鼎文創作之風才漸漸興旺發達,天子之事,如昭王南巡,穆王西狩等,都多靠鐘鼎文記述。我國挖掘出土的西周甲骨文青銅器,幾乎涵概了每一位周王,從某種意義上可以這樣講,西周周王年數的正確與否,似乎完全取決於我們所能夠看到的鐘鼎文,因為如果沒有哪個周王的青銅器,就很難說明那個朝代存在過,同樣的道理,如果看不懂一個青銅器上的銘文屬於哪一位周王,我們也就不可能編制出完整的周王年表大系。當然,如果沒有每一位周王元年青銅器銘文的堅定有力支持,我們要想區分出每一代的周王,那也是不可能的。當前,我們看到的西周周王青銅器的標準年月日的日期標註,是以“唯王”開始的,後面如果沒有年數,默認的是該周王的元年,有年數的也可以換算成該王元年。一般來說,周王的元年,基本上是正月初吉,亦即現在的新年正月初一,在這個特定的節日,周王鑄鼎刻銘昭告天下,圖的是新年新景新氣象,取的是其中的吉祥意義。不過,自從周平王東遷以後,因為鐵器漸見,鍾等青銅樂亦漸多,且亦能鑄文於青銅器外側,故鐘鼎文所錄,已非如當初那般,不僅王公大臣之事和戰功等皆由鑄錄,而且還包括音階等內容,亦有鑄錄。我們說,這個時期,鐘鼎文被廣泛使用,所以,它堪稱大篆的全盛時期。到了秦漢以後,因為秦始皇一統天下,詔令書同文,並於四方立碑,所用之文字皆為小篆,且不再刻銘文於鐘鼎之上,由是,鐘鼎文漸衰和式微。及至漢代,民間多鑄銘文於鐵器之上,青銅之器,不復使用,鐘鼎文自是不見於史。 鐘鼎文的製造極其複雜。殷周時期,鐘鼎文一般被鑄在青銅器的內側,但是,究竟怎樣在鑄模上刻印上鐘鼎文,人們仍然未能確定。

根據歷年發掘出土的工場遺存和所發現的大量模具來推斷,青銅器的製造方法和鐘鼎文的創作手法大致如下:首先,利用粘土做一個與製成品大小相若的土胚(模型),再用粘土包裹著模型,待乾透後切開外層的粘土,作為外模,並將模型削去外層,使其作為內模,再在內模刻上圖案文字,之後,組合起外模和內模,並在之間放入銅片作為間隔空隙以注入銅液,待銅液冷卻凝固,將模具打破,取出青銅器。但是,我們的祖先究竟是怎樣在內模上加上文字圖案等的,仍然是一個謎,由於在青銅器內側的金文是凹入去的,因此在內模上的文字應該是凸出來的,加上這些凸出來文字的技法,因而便有各種不同的假設。其中,清朝金石學權威阮元提出的假設是將其溶成泥狀的粘土,逐漸貼上,但此法沒有實證實驗來支撐。清末民初學者們提出的假設是在內模貼上薄粘土,再削去多餘部份。但是,如果按照此法操作,工序中必然會在內模上造成痕跡,而青銅器上亦必然有之,但是,發掘的實物上並沒有。做法是先在木片或龜甲上刻上文字,用粘土填滿後,再將粘土移印至內模上,雖然經實驗證明這個方法可行,但是,因為沒有發現相關的物證,能夠證明古人採用此法進行製作,因此,這種方法仍只可當作假設。 作為書法藝術,鐘鼎文的發展經歷了一個十分明顯的變化過程。殷商時期,以刀刻為書形式的甲骨文與以鑄刻為手段的鐘鼎文線上條形態上已漸趨融合,特別是到了西周初期,隨著甲骨文的衰微,鐘鼎文開始走向書法藝術的前台,並成為其發展的主流。然而,值得注意的是,鐘鼎文的崛起,並不意味著以刀刻為書寫手段的書法藝術走到了盡頭,相反,因為鐘鼎文的壯大,使得中國書法藝術多了一種新的表現形式。自此,以刀刻為書寫工具和以鑄刻為書寫方法的兩種書法藝術形式出現了,正是他們的相互推動和發展,促進中國書法藝術衝破單一書寫方法風格類型的桎梏,從此走向創新發展和審美風格多元化的歷史時期。 根據現有的考古資料,在周代,鐘鼎文的書法藝術美學風格出現了三種顯著的類型特徵:第一種,是線條裝飾的宏大美美學風格類型特徵,它出現在周之前期,主要在武王、成王、康王時期,這時的銅器上鐘鼎文文字並不多,它隨著周禮的興起而廣大,因之,字勢闊大,筆力宏肆,但是美中不足的是這時的鐘鼎文尚保留著殷商晚期圖案化、工藝化傾向,典型的肥捺筆觸還廣泛存在,結構鬆散,文字元號不固定,在審美風格上還未形成獨特面目;第二種,是線條裝飾的雄健美美學風格類型特徵,它產生在周之中期,即在昭王、穆王時期,隨著周禮的僵化而呆滯,因之,此時澆鑄的青銅器器物比較少,其字型亦無多大創新變化,跟前期比較起來,字勢相近,更多一點守成和保守的風格,其筆畫遠不如以前那么雄健;第三種,是線條裝飾的優雅美風格類型特徵,它出現在周之後期,隨著周禮衰落,其字型已逐漸看不到肥體那般的雍容華貴,但是,其字型依然具有王者風範,孤傲挺立,緊密而又疏落,字形方闊,極盡優容風雅壯美,可以說,這時期的鐘鼎文已經逐步擺脫了商代鐘鼎文的影響,並以“篆引”為審美象形基礎,開始形成自家風貌,裝飾性的肥捺筆觸漸消而走向純粹線條化。 顯然,如果把周代的鐘鼎文與商代的甲骨文相比的話,我們就會發現,作為書法藝術,甲骨文因為書寫工具的原因,往往筆道細,直筆多,轉折處多,體態多為方形,而鐘鼎文則筆道肥粗,彎筆多,團塊多。鐘鼎文在字形上,改變了早期結構符號的散漫不定而臻於固定統一,結構取縱勢,修長婉麗,圓融內斂,其審美風格一掃商代鐘鼎文的雄強霸悍風格而呈現出渾穆沉潛的總體理性審美品格。

正由於此,我們說,因為書寫工具的差異,所以,在進入鐘鼎文階段以後,大篆的發展凸顯出兩個顯著特點:一是線條的簡練化,那種在商代甲骨文中廣泛存在的粗細不勻的線條變得逐漸均勻和柔和了,它的線條與青銅器實物的紋飾搭配得十分和諧,線條含義十分準確生動;二是線條的規範化,這個時期的書法字形結構趨向整齊,逐漸離開了圖畫的原形,逐步奠定了方塊字的基礎,也為後來小篆書法藝術的誕生,創造了前提條件。由此可見,在這個時期,鐘鼎文的發展,其“線”的自足性得到強烈地發揮,其書法韻味開始擺脫鑄范工藝而獲得獨立,並與後來的筆墨韻味相伯仲,其線條渾厚華滋,凝重自然,已非商代甲骨文書法藝術中呆板、沉滯的線條語彙所能比擬,它預示著中國書法藝術筆墨藝術黃金時期的到來,具有濃郁的個性精神張揚美美學風格特徵。正如我國學者朱志榮、劉莉所言,這時期金文書法,其“線條圓曲轉引,粗細勻稱,具有適度的裝飾性,既展現了物態形象、涌動著宇宙萬物生命的韻律,又彰顯了西周先民的理性品格,顯得渾厚沉穩”,它“同商代甲骨文和金文相比”,線條已經擺脫了“圖案化和工藝化傾向,逐步走向獨立”,從而“使大篆書體向著美化、規範化、個性化三個方向迸發,進而將書法風格推向了唯美主義的境界。” 當然,大篆藝術的發展到了春秋戰國時期,因為周平王東遷洛陽,又出現了新的變化,由於秦國占據了西周的故地,大篆就隨著秦王朝的興盛再次興盛起來,並成為通行於春秋戰國時期的秦國文字。這個時期,由於擺脫了周代宗教禮儀的文化重負,大篆表現出了強烈、自在、自覺、自為、自由的創新審美意識,其文字因為作為獨立的審美因素,與青銅器的其它裝飾性的圖形符合有機結合,相得益彰,從而平添了一些線條裝飾的美感內容,而這,也就成為春秋戰國時代正體篆書注重風格變化的主要動力,因為其筆畫普遍採用鑄刻工藝,因之其文字線條更為流暢飄逸,其體勢修長婉轉,這就使得大篆脫穎而出,並成為當時書法藝術的審美時尚,大篆的唯美化審美傾向由此濫觴。當然,由於此風的助長,大篆書體開始出現簡寫化、草寫化的傾向,這種傾向也影響到秦、楚的簡牘文字,戰國的古璽、貨幣、權量文字當中,顯然,這種廣泛存在的簡寫化、草寫化的傾向,在很大程度上正是中國書法藝術隸變的先聲,它的出現,意味著,隸書這種書法藝術將要登上中國書法藝術的歷史舞台。