歷史沿革

王府池子

王府池子明朝天順元年(1457年),明英宗的次子朱見潾被封為德王,開始在德州建藩,後來因為德州比較貧瘠,就改成了濟南。

清朝入關,清兵攻入濟南後就將德王府改名巡撫衙署,而且還把“濯纓湖”築牆隔開。這樣,這一池泉水又回到了老百姓的懷抱。

據了解,相比現在,過去的“王府池子”水面比較開闊,而且湖中間還有一個小島,清初山東巡撫李樹德曾在小島中央建了一座亭子,被稱為“王府池新亭”。到了解放後,水中間的亭子就沒了。後來,水面也不斷縮小,就成了現在的規模。

2004年4月被評為濟南七十二名泉,名列第19位。濯纓泉曾被列為金、明、清三代七十二名泉。

景點特色

王府池子

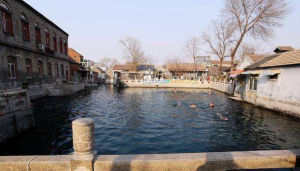

王府池子濟南的濯纓泉亦稱濯纓湖,俗稱王府池子,泉池長30米,寬19米,水自池底及西岸岩孔湧出,沿曲溪向北折向東流,穿民居,過石橋,至曲水亭,匯珍珠諸泉水,流經百花洲注入大明湖。

王府池子二十平方米左右,南側是人們賞泉的地方,樹有石碑一座,上寫“濯纓泉”,另有涼亭一座。東西兩側是民房的背面,西側高些,是個二層建築,東側低些,兩間房都是青石到頂,下半截浸在水中,屋裡應該特別潮濕。東側牆上不知誰在上面掛了個康巴斯石英鐘,倒也算是一的特色。

王府池子北面是一戶人家,據說姓張,院內有柳樹幾株,石桌石凳,常有人在那裡飲茶下棋。泉水從西北側流出,基本上在戶家穿行,流到曲水亭街,然後匯入大明湖。

規劃改造

政府已經做出規劃,對泉城路以北,大明湖路以南進行修舊如舊的改造,使之成為濟南“家家泉水,戶戶楊柳”的典型區域,在這裡展示老濟南的民居特點。

王府池子恰好在這一範圍,據說政府要把王府池子北面的院落徵用,擬修一座兩層仿古茶樓,開設曲藝茶座,使人們賞泉、飲泉、聽曲融為一體,發揮古泉的文化作用。