食蚜蠅科Syrphidae屬於雙翅目Diptera,環裂亞目Cyclorrhapha,無縫組Aschiza,食蚜蠅總科Syrphoidea。食蚜蠅,英文“Syrphids”源於希臘文“σνρφοζ”,意為能飛的小昆蟲;因其飛翔時呈投擲狀,並能停滯於空中,發出嗡嗡的聲音,故英文又稱“hoverflies”;成蟲有訪花習性,人們常在植物的花上採到此類昆蟲,英文又稱其為“flowerflies”;因最初認識的種類其幼蟲能捕食蚜蟲,所以中文稱“食蚜蠅”;日本稱其為“食蚜虻”。食蚜蠅科是雙翅目中一個較大的類群,全世界己知約230屬,6000餘種。種類多,分布廣,易於採集,具有較大的經濟意義。人們很早就開展了對食蚜蠅的研究,食蚜蠅也一直是系統學和進化生物學研究的重要材料。

食蚜蠅科的分類研究最早從林奈開始,此後Fabricius,Latreille,Fallen,Leach,Meigen,Macquart,Wiedemann,Loew,Rondani,Walker,Bigot,Williston等許多學者先後開展了食蚜蠅的分類研究,命名了大批新屬和新種。新中國成立之前我國食蚜蠅科昆蟲的研究工作主要由外國學者進行。其中以日本人Shiraki最為突出。我國最早從事食蚜蠅研究的學者是鄭慶瑞,1940對福建的食蚜蠅進行記述並附有中國食蚜蠅種類名錄。據胡經甫1940《中國昆蟲名錄》第五卷記載中國食蚜蠅科昆蟲37屬,118種及變種。1998年《中國蠅類》出版,記載中國食蚜蠅科昆蟲3亞科,16族,72屬,317種。

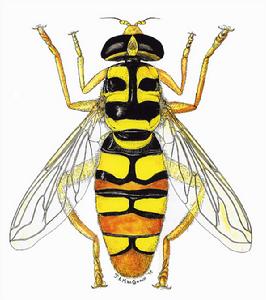

迷蚜蠅屬Milesia

迷蚜蠅屬Milesia 河南位於中國中東部、黃河中下游,界於北緯31°23′~36°22′、東經110°21′ ~116°39′之間,南臨鄂、北接冀、西北接晉、東接皖、東北接魯、西接陝西,望北向南、承東啟西。面積16.7萬平方公里,約占全國總面積的1.73%。地勢西高東低。北、西、南三面太行山、伏牛山、桐柏山、大別山沿省界呈半環形分布;中、東部為黃淮海沖積平原;西南部為南陽盆地。在全省面積中,山地丘陵面積7.4萬平方公里,占全省總面積的44.3%;平原和盆地面積9.3萬平方公里,占總面積的55.7%。靈寶市境內的老鴉岔為全省最高峰,海拔2413.8米;最低處在固始縣的淮河出省處,僅23.2米。複雜多樣的土地類型為農、林、牧、漁業的綜合發展和多種經營提供了十分有利的條件。

河南屬暖溫帶-亞熱帶、濕潤-半濕潤季風氣候。氣候總體特點:具有氣候四季分明、雨熱同期、複雜多樣、氣象災害頻繁的基本特點,並且存在著自南向北亞熱帶向暖溫帶氣候過渡、自東向西由平原向丘陵山地氣候過渡的兩個特徵。

全省冬季寒冷雨雪少,春季乾旱風沙多,夏季炎熱雨豐沛,秋季晴和日照足。全省年平均氣溫一般在12℃~16℃之間,1月-3℃~3℃,7月24℃~29℃,大體東高西低,南高北低,山地與平原間差異比較明顯。氣溫年較差、日較差均較大,極端最低氣溫-21.7℃(1951年1月12日,安陽);極端最高氣溫44.2℃(1966年6月20日,洛陽)。全年無霜期從北往南為180~240天。年平均降水量約為500~900毫米,南部及西部山地較多,大別山區可達1100毫米以上。全年降水的50%集中在夏季,常有暴雨。

河南南部因太陽輻射條件優越,受夏季風影響的程度大,具有亞熱帶氣候的特色;而北部因位置偏北,地面得到的太陽輻射量相對較少,受夏季風影響的程度小,氣候具有暖溫帶氣候的特點。境內東部是廣闊的大平原,西部是連綿的丘陵山區。受西部起伏地形的影響,使氣候的緯度地帶性分布受到削弱,形成了氣候空間分布的更複雜的變化。

2.食蚜蠅科概述

2.1 成蟲識別特點

食蚜蠅成蟲腹部多有黃、黑斑紋,某些種類有明顯的擬態現象,甚易被誤認為蜂。它們常翱翔於花叢草際或有陽光透入的林蔭下,飛翔方式頗具特點:能較長時間懸定於空中某一點,然後突然移向附近的另一點,飛行動作平穩,而蜂類飛行常帶有輕微的擺動。此外,蜂類的觸角較長,呈膝狀或絲狀,但大多數食蚜蠅成蟲的觸角很短,因此即使在飛行中也不難區別二者。

食蚜蠅科的翅脈特點:翅的中部有一條穿過徑中橫脈r-m的縱脈(vs),此脈通常兩端游離,稱偽脈(vena spuria),其骨化程度不等,許多種類中僅為一縱褶,在有的屬如缺偽蚜蠅屬(Graptomyza)中則幾乎消失。翅脈的其他特點還有翅室R5和M封閉,臀室A伸長,在接近翅緣時封閉並常延伸為一短柄等。

2.2 生物學

2.2.1 幼蟲食性 食蚜蠅科昆蟲以其幼蟲捕食蚜蟲而著名,實際上,不同類群幼蟲的食性多種多樣,粗略可分三類。

(1)捕食性:捕食對象主要是蚜蟲,也可捕食其他體軟的若蟲或若蟲。如食蚜蠅亞科的種類及迷蚜蠅亞科縮顏蚜蠅族Pipizini的種類。

(2)腐食性:以腐敗的有機物為食。如管蚜蠅屬Eristalis、斑眼蚜蠅屬Eristalinus、粗股蚜蠅屬Syritta、蜂蚜蠅屬Volucella的幼蟲。

(3)植食性:幼蟲在植株內外取食組織。如平顏蚜蠅屬Eumerus、黑蚜蠅屬Cheilosia的幼蟲。

2.2.2 成蟲生物學

食蚜蠅成蟲以花粉、花蜜及同翅目昆蟲排出的蜜露為食,其中花粉對雌蠅卵巢的發育不可缺少。雌蠅能感知蚜蟲的氣味而產卵於蚜群中或其附近。

2.3 經濟意義及套用價值

食蚜蠅是雙翅目昆蟲中一個很重要的類群,它不僅具有重要的經濟意義,而且還是進行生物學、生態學、系統學、進化生物學及仿生學等研究的重要材料。食蚜蠅科昆蟲的經濟意義表現在三個方面:首先,捕食性食蚜蠅的幼蟲是蚜蟲等害蟲的重要天敵,對控制蚜蟲種群有重要作用。其次,作為傳粉昆蟲,食蚜蠅的重要性與蜜蜂相近。第三,迷蚜蠅亞科部分種類為害水仙、洋蔥等經濟作物,但造成嚴重危害的情況極少發生。總之,食蚜蠅類昆蟲益大於害,是一類重要的資源昆蟲。

2.3.1 生物防治

食蚜蠅亞科中絕大部分種類的幼蟲及迷蚜蠅亞科中少數種類的幼蟲食蚜量很可觀,在自然界中食蚜蠅科幼蟲對控制蚜蟲種群起著很重要的作用。若單從幼蟲考慮,食蚜蠅對蚜蟲的捕食作用並不亞於瓢蟲的幼蟲及花蝽的若蟲。而且,在自然界中,食蚜蠅的數量和種類也很豐富。例如我國甘肅麥田中,食蚜蠅占整個捕食性天敵總數的70.2%。

2.3.2 傳粉作用

由於食蚜蠅成蟲主要以種子植物的花粉和花蜜為食,因此成為重要的傳粉昆蟲。食蚜蠅作為傳粉昆蟲,其重要性僅次於蜜蜂,對個別植物而言,其作用大於蜜蜂。

2.3.3 為害

植食性的食蚜蠅幼蟲,如平顏蚜蠅屬Eumerus等,為害水仙、洋蔥等經濟作物。

2.3.4 環境評價

食蚜蠅部分種類可作為環境指示物種。決定食蚜蠅能作為很好的具有潛力的生物指示物種的3個基本特徵:首先,食蚜蠅幼蟲習性高度分化,擁有相同食物譜的幼蟲常常表現出對環境的不同需求;第二,食蚜蠅幾乎在所有的生態系統中均能見到,包括城市和郊區景觀,並且易於採集;第三,食蚜蠅的所有類群鑑定並不困難。

2.3.5 飼料

幼蟲的蛋白質含量豐富,可以進行大規模人工飼養和繁殖的試驗,作為養殖業和養漁業的飼料和誘餌。

2.3.6 仿生學研究

美國加州大學的仿生學家正在研究食蚜蠅獨特飛行習性的機理。

總體上,食蚜蠅科昆蟲為害種類甚少,益者眾多,對於此類資源值得廣泛研究利用,而鑑定我省的種類,又當是主要的工作。

2.4 在雙翅目中的分類地位

林奈氏(1758-1767)將當時已知的約37種食蚜蠅歸入家蠅屬(Musca),未能將其正確地分出。Fabricius(1775)建立食蚜蠅屬(Syrphus),包括當時己知的大部分食蚜蠅種類,也包括了一些非食蚜蠅種類,一些真正的食蚜蠅卻被歸入家蠅屬(Musca)及其它屬中。

Moses Harris是第一位真正將食蚜蠅與雙翅目其它類群分開的學者。他(1776)在“An exposition of English Insects”中依據脈相,將家蠅屬的種類分成5個“目”(Order),其中第2目相當於蜂蚜蠅(Volucella),第3“目”下又設二個部(section),第1“部”相當於管蚜蠅(Tubiferina=Eristalinae),第2“部”包括剩餘種類。Harris工作的重要性在當時甚至在其後很長時間內並未被充分地認識到。

1796年之前,雙翅目昆蟲僅被劃分為少數的幾個屬。Latreille(1796)將雙翅目劃分為以數字順序表示的8個科,未給出其科學名稱,1802-1805年,又將其擴大到12科,同時給出各科的學名,其中第10科為食蚜蠅科(Syrphiae)。

Fallen(1517)以“Syrphici”作為食蚜蠅科學名,該名稱被Meigen(1818-1835)套用於其著作“European,Diptera”。現代食蚜蠅科的學名“Syrhidae”由Leach於1819年提出,並得到認可和套用。

各學者的雙翅目分類系統不盡相同,但食蚜蠅科(Syrphidae)在雙翅目內的分類地位較為固定,隸屬於環裂亞目(Cyclorrhapha)、無縫組(Aschiza),多數學者認為頭蠅科(Pipunculidae)是其姊妹群,它們構成食蚜蠅總科(Syrphoidea)。

3 食蚜蠅科的研究現狀

3.1 國外研究

己出版的各地理區域食蚜蠅科種類名錄及著作主要有:Williston(1887)出版“Synopsis of the North Ameriean Syrhidae”。Osten Sacken(1875)發表“A list of the North American Syrhidae”。Wirth等(1965)完成“Syrphidae,A catalogue of the Diptera of America north Mexieo”。Knutson等(1975)出版“Family Syhidae,A catalogue of the Diptera of the Oriental Region”。Thompson(1976)等完成“Family Syrphidae. A catalogue of the Diptera of the Americas south of the United States”。Smith與Vockeroth(1980)完成“38. Family Syrphidae: Catalogue of the Diptera of the Afrotropical Region: Family Syrphidae”。Thompson及Mathis(1981)出版“Syrhidae,Catalogue of the Diptera of the Afrotropical Region”。Peck(1988)完成“Catalogue of palaearctic Diptera 8: Syrphidae & Conopidae”;Thompson等(1989)出版“Catalog of the Diptera of the Australasian and Oceanian Regions: Family Syrhidae”。Chvala(1997)出版“Check List of Diptera(Insecta) of the Czeeh and Slovak Republics”。Dirickx(1998)出版“Catalogue of synonyms and geography of the Syrhidae(Diptera) of the Afrotropical region”。Nielsen(1999)發表“Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies,with description of Platycheirus laskai nov.sp.(Diptera,Syrhidae)”等。韓國學者也出版了韓國食蚜蠅名錄。食蚜蠅各類群的訂正研究及地方性和世界性研究工作很多。

3.2 國內研究

新中國成立之前我國食蚜蠅科昆蟲的研究工作主要由外國學者進行。其中以日本人Shiraki最為突出;Shannon(1926)發表了我國四川長角蚜蠅屬(Chrysotoxum)9新種;Herve-Bazin(1929)發表中國黑蚜蠅屬(Chilosia)4新種;Sack(1934、1941)發表了我國西北和東北的一些新種;Ouchi(1943)發表浙江突角蚜蠅屬(Ceriana)6新種;Seguy(1948)記載了分布於我國的19種食蚜蠅,其中有4新種,這些研究的模式標本和原始記錄均在國外。

我國最早從事食蚜蠅研究的學者是鄭慶瑞,1940對福建的食蚜蠅進行記述並附有中國食蚜蠅種類名錄。據胡經甫1940《中國昆蟲名錄》第五卷記載中國食蚜蠅科昆蟲37屬,118種及變種。解放後,1956~1967年和1963~1972年中國科學院兩次把青藏高原科學考察列入重點科研項目,在五、六十年代先後組織了四次科學考察,1972年遵照周恩來總理關於加強基礎理論研究的指示,專門制定了《青藏高原1973~1980年綜合科學考察規劃》,1973年正式成立“中國科學院青藏高原綜合科學考察隊”並開始考察工作,到1976年全部完成西藏自治區範圍內的野外科學考察工作。從1981年起考察重點擴大到整個的橫斷山區,考察範圍包括藏東、川西、和滇西北一帶。考察成果中食蚜蠅科部分主要成果有:孫彩虹,張學忠1982年《西藏昆蟲》記載食蚜蠅12屬,20種;孫彩虹1988記載西藏南迦巴瓦峰地區食蚜蠅昆蟲21屬,31種;1992年孫彩虹記述橫斷山區食蚜蠅科昆蟲82種,38屬,其中25種為國內新記錄,在82種食蚜蠅中,東洋種17個,占20.7%,古北種25種,占30.4%,廣布種40,占48.7%。其它地方性食蚜蠅種類調查研究主要有:趙修復1982年《福建昆蟲名錄》記載福建省食蚜蠅昆蟲25屬,49種;余春仁1989年對福建省食蚜蠅種類調查,使福建省食蚜蠅科昆蟲記錄增加到37屬,77種(包括11個末定名種);1990年李兆華、李亞哲對甘肅省食蚜蠅調查,記述食蚜蠅科昆蟲2亞科,11族,30屬,67種;何繼龍1992年記載上海食蚜蠅33種,19屬;江世宏1993年《昆蟲標本名錄》“華中農業大學昆蟲標本館藏”記載湖北省食蚜蠅科昆蟲15屬26種(含未定名種);孫全友,任國棟1996年記載寧夏食蚜蠅科昆蟲22屬40種,其中發現區內新記錄種31個;成新躍,黃春梅1997對長江三峽庫區的食蚜蠅科昆蟲進行調查,調查範圍包括東起湖北宜昌,西止四川重慶,全長660km,兩岸以大巴山、巫山分水嶺為界,採集標本500餘號,記錄了食蚜蠅科昆蟲23屬32種;成新躍等1997年根據中國科學院動物研究所的館藏標本對雲南西雙版納熱帶雨林地區的食蚜蠅科昆蟲進行研究匯總,記述該地區食蚜蠅科昆蟲23屬37種;俞智勇,李陽1998年記載浙江龍王山自然保護區該科昆蟲8屬8種;1998年《中國蠅類》出版,記載中國食蚜蠅科昆蟲3亞科,16族,72屬,317種;楊友蘭等1999年記錄山西食蚜蠅40屬63種,其中中國新記錄10種;霍科科、任國棟、鄭哲民2007年記述秦巴山區食蚜蠅科昆蟲3亞科,17族,63屬,244種,其中包括新種86種、中國新記錄種11種。

食蚜蠅科其它方面的研究主要有:何繼龍、李智華1992年研究了35種食蚜蠅的雌性外生殖器。何繼龍等1996年對中國食蚜蠅亞科昆蟲進行區系研究,分析種類達196種及亞種,研究認為該亞科昆蟲區系具備如下特點:東洋區與古北種類所占比例較大,分別為總數的30.1%及28.06%;特有種及廣布種較為豐富;以食蚜蠅族的區系最具多樣性。成新躍等於1998年記述的中國縮顏蚜蠅族的種類及地理分布,記載種類6屬23種,並對縮顏蚜蠅族的地理分布、區系及起源進行了探討。成新躍等1999年對縮顏蚜蠅族利用核糖體RNA基因的5.85片段及轉錄區間進行序列分析,並與支序分類相結合,研究了縮顏蚜蠅族的分類地位,並對中國食蚜蠅科進行了系統發育分析。 材料和方法

長尾大蠶蛾

長尾大蠶蛾 1996年至2003年、2006至2008年間在河南太行山區、伏牛山區、大別山區的自然保護區或森林公園採集。現存放於鄭州大學生物工程系昆蟲標本室。

2 採集製作標本的用具用品

用品:捕蟲網、毒瓶、棉花、硬紙板、泡沫板、標籤紙、鑷子、剪刀、昆蟲針、烤燈、標本盒等。

藥品:無水乙醇、三氯甲烷、蒸餾水等。

野外作業時要求採集人員必須掌握有關野外工作的注意事項。

3 標本採集製作、鑑定描述

3.1 標本採集

網捕,用放入少許氯仿的毒瓶毒殺,針插保存。

3.2 標本製作

針插後可自然風乾,為了加快蟲體乾燥速度也可用烤燈室內烘烤。由於烤燈較熱,因此開烤燈時一定要有人在場,無人時關閉。蟲體充分乾燥之後,插上採集標籤,插入標本盒內。

3.3 標本鑑定

利用形態學特徵進行鑑定。

鑑定的主要依據:

頭部:(1)觸角第三節的形狀、長度與高度之比、顏色、觸角芒著生位置及是否被毛;(2)面部中突有無及大小、凸出程度等。

胸部:(1)前胸:肩胛是否被毛;(2)中胸:小盾片腹緣是否被毛;中胸中側片前平坦部是否具直立長毛;中胸腹側片後部上、下毛斑是否相連及聯合的程度;(3)後胸:後胸腹板上毛的有無及發育程度;(4)足:後足基節後腹端角是否具長毛簇等。(5)翅:翅脈特徵,如徑中橫脈r-m切於中室M前緣的位置,R1室外端封閉或開放,R4+5脈有無深彎等。

腹部:各腹節背板側緣是否具邊及是否下垂是分屬的依據之一,背板色斑及被毛情況是分種的重要依據之一。有些在形態上難以鑑別的相近種類,要依靠雄性外生殖器的特徵。

確定種名後,描述各種特徵。

3.4 外生殖器解剖

剛毒殺死或死後24小時內的新鮮成蟲標本,將標本腹面向上,安放在軟木解剖台上,在雙目解剖鏡下,用右手直握細微鉤針,左手按住小軟木台,使左手拇指托住針身,沿標本尾端腹面里側中央部位,使針鉤尖端向上伸入,將針鉤尖端翻轉向下,然後很均勻地用力向外拉,不久即可見到抱握器兩端平均向外伸開,逐漸被拉露出來。再繼續往外拉,直到全部拉出為止。將解剖出的昆蟲外生殖器放在10%的氫氧化鈉(NaOH)溶液中,水浴加熱數分鐘(時間看蟲體的骨化程度而定),把不必要的肌肉、脂肪清除掉,用水洗淨,放入75%的酒精中保存備用。如果是長久保存的乾燥標本,必須進行還軟工作。還軟時間的長短,視保存年限及不同種類而定。

3.5 物種描述

屬級描述:屬名、屬征、分種檢索表等;種級描述:種名、形態描述、檢視標本、分布,拍攝照片。

4 構建中國食蚜蠅科資料庫

以《中國蠅類》為基礎,將1993年以來中國食蚜蠅科的論文、專著及各地食蚜蠅科考察報告的資料匯總,用Access 2003建成中國食蚜蠅科昆蟲種類及分布資料庫,內容包括物種的基本信息、在各省區的分布情況。

5 物種貧富度

物種的貧富度是以貧富指數以來衡量的。貧富指數是指各省中種數最多者為100,其他省區與之相除所得的百分數即為相應的貧富指數。

6 區系成分

按照世界動物分布區劃,將全部種類劃分為4種區系成分,把分布地涉及印緬、中南半島、東南亞以及澳洲界、非洲界的種類作為東洋成分;把涉及俄羅斯、中亞及歐洲、北非、北美的種類作為古北成分;把分布於東洋、古北兩界以及更廣的種類作為廣布成分,東亞成分是僅分布於中國、日本、朝鮮半島的種類。

7 分布型

按照中國動物地理區劃,根據每種食蚜蠅的分布資料,分別歸入東北區、蒙新區、華北區、青藏區、華中區、西南區、華南區等7個不同的動物地理區,統計分析河南食蚜蠅的分布型,分析河南食蚜蠅區系特徵。

8 相似性分析

使用Jacard (1948)的二元相似性係數公式SI=C/(A+B-C),兩兩比較各省區之間或河南省各地區之間的相似程度。

用多元相似性係數(Multivariate similarity coefficient)公式SIab…n = [(∑Hij)2/n+(∑Hijk)3/n+…+Hab…n] / [∑Si-∑Hij-2∑Hijk-…-(n-1)Hab…n]對各省區進行多元比較和聚類分析,探討河南和各省區及省內各地區之間的相似關係。 結果與分析

1.2.1食蚜蠅亞科Syrphinae

1.2.1.1巴食蚜蠅族Bacchini

體中等大小,細長。頭呈半球形,寬於胸部。顏面具中突。複眼裸。觸角短於頭部,下垂,芒背位。腹部基部收縮,呈柄狀,r-m在M室基部,R1室開放,r4+5脈直。足較短,不膨大。

1.2.1.1.1異巴食蚜蠅屬Allobaccha Curran,1928

頭大,半球形,寬於胸部。額略突出,顏中突明顯或不明顯。觸角短,第3節寬大於長,背芒裸。複眼裸,雄性合眼,複眼接縫長,雌性兩眼狹地分開。中胸背板和小盾片黑色,肩胛後部有一排豎立長毛或肩胛後半部被毛。腹部細長,約3~4倍於胸長,第2、3節甚狹長,其後迅速加寬。足細長,簡單。r-m脈位於M室基部,r4+5脈外緣橫脈與翅緣平行。

1.2.1.1.2巴食蚜蠅屬Baccha Fabricius,1805

頭大,半球形,寬於胸部。額略突出,顏中突明顯或不明顯。觸角短,第3節寬大於長,背芒裸。複眼裸,雄性合眼,兩眼相接間距長,雌性兩眼狹地分開。中胸背板和小盾片黑色,無淡色斑紋和粗毛,肩胛全裸。腹部細長,約3~4倍於胸長,第2、3節甚狹長,其後迅速加寬。足細長,簡單。r-m脈位於M室基部,r4+5脈外緣橫脈與翅緣平行。

1.2.1.2長角蚜蠅族Chrysotoxini

體中型至大型,黑色,具亮麗的黃色帶和斑。頭呈半球形,與胸等寬。額突出,顏在觸角基部略凹,然後垂直向下。觸角長於頭,前伸,著生於短的額突上,第3節長,背芒裸。複眼被毛或裸,雄性眼合生,兩眼短距離相接,雌性眼分開。中胸背板長方形。肩胛裸,腹部卵形或長卵形,背面拱起,具側邊。足簡單。r-m在M室基部,r4+5略凹入R5室,外緣橫脈與翅緣平行。

本族僅長角蚜蠅屬Chrysotoxum Meigen,1803。

1.2.1.3墨蚜蠅族Melanostomini

顏面和小盾片全部黑色,後胸腹板裸,腹部卵圓形或兩側平行,無邊。體小型到中型,黑色,有的具淡色斑。

1.2.1.3.1墨蚜蠅屬Melanostoma Schiner,1860

體較小,顏面、中胸背板和小盾片全黑色,具金屬光澤,體裸。頭部半圓形,與胸部等寬或略寬。顏寬,具小中突。複眼裸,雄性接眼。觸角較頭短,前伸,第3節卵形或長卵形,約等於基部二節之和,背芒裸。後胸腹板退化為中、後足基節之間的矛狀骨片。腹部長卵形或兩側平行,通常具黃斑,有時無。足簡單,翅大,r-m脈在M室中部之前。

圓斑寬扁蚜蠅

圓斑寬扁蚜蠅 體中等大小,黑色。顏面和小盾片全黑色,頭寬於胸,複眼裸。腹部寬、平,

橢圓形,具大紅黃斑點,雄性斑點更大。足簡單,翅透明。

圓斑寬扁蚜蠅Xanthandrus comtus (Harris,1780)

腹部黑色,第2背板具1對很大而又相互遠離的棕紅色圓斑,第3背板棕紅色斑大,前部相連,後部分開,第4背板斑紋與第3背板相似,但較小。

1.2.1.4小蚜蠅族Paragini

體小,粗壯,頭寬於胸,顏面在觸角基部之下不凹入,中突大,顏部分或全部黃色。複眼被毛,雄性接眼。觸角較長,前伸,背芒裸,著生在第3節近基部。中胸背板近方形,小盾片大,端緣具或無齒。背板及小盾片無鬃,腹部與胸部等寬,各節約等長,足簡單,r-m在中室中部之前,端橫脈呈波狀,不與翅緣平行。

1.2.1.4.1小蚜蠅屬Paragus Latreille,1804

屬征同族征。

1.2.1.5食蚜蠅族Syrphini

為食蚜蠅科中最大的族。體小型至大型,頭、胸、腹部具明顯的淡色斑。觸角短,背芒裸,複眼裸或被毛。雄性接眼。肩胛裸。腹部卵圓形或兩側平行,翅r-m在中室中部之前,r4+5脈直或略凹入R5室,Rl室開放,外緣橫脈與翅緣平行。

1.2.1.5.1異食蚜蠅屬Allograpta Osten Sacken,1875

爪哇異食蚜蠅

爪哇異食蚜蠅 1.2.1.5.2狹口食蚜蠅屬Asarkina Macquart,1842

體中型到大型。頭側面觀呈三角形,口孔長為寬的3~4倍。顏面狹,下部突出,黃至桔黃色,密覆粉被,中突明顯。複眼裸,極少數種類具短而分散的毛。中胸背板黑色,具寬而不明顯的黃色側緣,前部具密而長的頸毛。腹側片上、下毛斑寬地分離,下側片在氣門前下方具一簇細毛,後胸腹板被毛。腹部黃或桔黃色,寬而平,具邊。翅r4+5脈寬而淺但明顯地凹入R5室或幾乎直。

1.2.1.5.3貝食蚜蠅屬Betasyrphus Matsumura,1917

體中等大小。複眼被密毛。顏面污黃色,密覆灰色粉被,具明顯黑色中條。觸角第3節長約為寬的2~2.5倍。中胸背板黑色,具明顯粉被,小盾片黃至黃褐色,腹側板上、下毛斑後部寬或窄分離。後胸腹板裸。後足基節後腹端角具強毛簇。腹部卵形,具邊,第2~4節背板具黃色或灰色橫帶,密覆粉被。翅透明。

1.2.1.5.4毛食蚜蠅屬Dasysyrphus Enderlein,1938

體小至大型,粗壯。複眼覆密毛。顏下部略加寬,黃色,具狹到寬的黑色中條,極少數種類具1對亞中條或無黑色中條,但口緣黑色寬。觸角第3節短卵形,長至多為寬的1.7倍。中胸背板亮黑色,少數兩側略具粉被或明顯的粉被縱條。小盾片淡黃至黃褐色,透明,有時中部變暗。腹側片上、下毛斑後部狹或寬地聯合,或完全分離,後胸腹板裸。腹部狹或寬卵形,雄性腹背很凸,第2-5節背板明顯具邊,第2背板具1對黃斑或具中部狹且中斷的黃帶,第3、4背板具黃色弓形橫帶或具1對細小斜置的月形斑。後足基節後腹端角有或無毛簇。翅痣常黑色,翅其餘部分無斑。

1.2.1.5.5邊食蚜蠅屬Didea Macquart,1834

體大。複眼被明顯而分散的毛。顏面具小而狹的中突,黃色或具狹的黑或褐色中條。觸角第3節長為高的2倍。中胸背板黑色,肩胛有時側緣暗黃色。小盾片污黃至褐色,邊緣黑色狹,腹側片後端的上、下毛斑分離,後側片在後氣門下方具細毛,後胸腹板具很多黑毛,後足基節後腹端角具毛簇。翅r4+5脈寬而深地凹入R5室,下腋瓣上表面具少許直立的細毛。腹部卵形,寬而平,明顯具邊和黃色,桔黃色或黃綠色斑紋。

側斑直脈食蚜蠅

側斑直脈食蚜蠅 複眼覆密毛。顏和頰部全黃色,中突寬而低;觸角第3節略長,背芒裸。中胸背板灰至灰黑色,具3條暗色狹條紋,小盾片黃至暗褐色,腹側片上、下毛斑後部寬的聯合,後胸腹板具許多黑毛。後足基節後腹端角具毛簇。r4+5脈很直或略凹入R5室。腹部寬卵形,邊明顯,黑色,具寬而彎曲的黃至紅黃色橫帶。

1.2.1.5.7斑翅食蚜蠅屬Dideopsis Matsumura,1917

複眼裸。顏淡黃色,覆白色粉被,具寬的黑色中條,口孔長為寬的2.5倍。觸角細,近卵形,芒裸。中胸背板亮黑色,前部具長而豎立的頸毛。小盾片黃色,腹側片上、下毛斑完全分開,後胸腹板具黑色長毛。後足基節後腹端角具毛簇。翅具寬的暗褐色橫帶,占翅中部1/3以上,或翅基部2/3暗褐色,r4+5脈寬而明顯的凹入R5室。腹部卵形,背面平,明顯具邊,具黃斑及帶。

1.2.1.5.8垂邊食蚜蠅屬Epistrophe Walker,1552

體中型到大型,通常粗壯,有時很細。複眼通常裸,極少數種類複眼上半部密被短毛。顏面黃色,覆粉被,少數種類中部褐至黑色或具明顯的中條。中胸背板黑亮,兩側具黃色粉被,少數全黑或具黃色側條,側板黑色,腹側片上、下毛斑後部狹聯合或明顯分離,後胸腹板具毛或裸。後足基節後腹端角僅少數種類具毛簇。腹部寬卵形或兩側幾乎平行,兩側緣下垂,背板具黃帶和斑。

1.2.1.5.9黑帶食蚜蠅屬Episyrphus Matsumura et Adachi,1917

眼裸,除中突外密具污黃或白色粉被,垂直或略凹入,中突不很明顯。觸角第3節卵形。中胸背板黑色,小盾片污黃色,很少有暗色寬而透明的端前帶,側板黑色。有黃色或灰色的粗被,小盾片下面毛長而密。腹側片上、下毛斑寬的分離,下後側片有長的毛簇。後胸腹板具毛。翅後緣有1列小的黑色骨化點。腹部無邊,兩側近平行,基部略收縮,腹部黃色,有黑帶。

1.2.1.5.10刺腿食蚜蠅屬Ischiodon Sack,1913

體小至中等大小,細長。複眼裸,顏黃色,第3觸角節長,2倍於寬,圓錐形至頂端尖圓,芒略短於第3觸角節。中胸背板亮黑色,具寬的界限明顯的淡黃至亮黃色側緣,小盾片黃色,盤面常為不明顯的褐色,腹側片上、下毛斑後端寬的分離,後胸腹板裸。雄性後足腿節腹面具細或中等粗的頂端尖的圓柱形突起。腹部細長,兩側平行或窄卵形,背面平,明顯具邊,第2節具斑,第3、4背板具寬而彎曲的黃色橫帶,雄性尾器大而突出。

1.2.1.5.11壯食蚜蠅屬Ischyrosyrphus Bigot,1882

複眼被密毛。顏覆粉被,黃色或具暗中條。中胸背板黑色,具藍灰或綠灰色粉被,有時具粉被縱紋條,側緣具明顯灰或黃色粉被,小盾片黃或暗褐色,盾下纓長而密,少數種類稀短,側板黑色,腹側片上下毛斑後部狹聯合,後胸腹板裸。後足基節後腹端角通常無毛簇。翅痣暗褐色,翅面具微毛,腹部細或兩側平行,或卵形,框線有或無。暗黃色腹斑具亮灰或金屬灰光澤。

1.2.1.5.12美藍食蚜蠅屬Melangyna Verrall,1901

體小到中型,細,複眼裸,或具短而分散的毛,或具明顯的密毛,顏面下部通常明顯加寬,少數顏面窄且兩側平行,中突圓或低寬,顏下部略突出,顏黃色,常具寬的黑色中條,少數全黃或全黑。中胸背板黑色或暗藍色,具光澤,兩側具或無黃色粉被側條,小盾片暗黃或黑褐色,少數金屬藍色,有時邊緣淡黑色,側板黑色,腹側片後端的上、下毛斑寬的分開,少數後部狹聯合,後胸腹板裸。腹部兩側平行或狹卵形,無框線,第2~4背板具1對淡色或暗黃色斑,有時後兩對斑中部相連線成橫帶。

1.2.1.5.13狹腹食蚜蠅屬Meliscaeva Frey,1946

體細,小至中型,複眼裸,密覆灰黃色粉被,顏下部略突出,中突明顯,觸角第3節卵形至長卵形,中胸背板黑褐色,肩腳及背側片密被黃灰色粉被。小盾片通常暗黃色,少數盤面具褐色橫帶或全黑褐色,覆黃色粉被,中側片前平坦部明顯具毛,腹側片上、下毛斑寬分離,後胸腹板裸。腹部細,兩側平行或狹卵形,無框線,第2背板具黃斑,第3、4背板具黃帶,翅後緣具一列骨化的小黑點。

1.2.1.5.14後食蚜蠅屬Metasyrphus Matsumura,1917

體小型到大型。複眼裸或具很短而稀疏的毛,顏黃色,通常具狹而明顯的黑色或褐色中條,中胸背板亮黑色,小盾片污黃色,光亮,透明,側板黑色,腹側片上、下毛斑後部分離或狹的聯合,前部幾乎聯合,後胸腹板裸,r4+5脈直。腹部卵形,背面較平,明顯具框線,背板具月形黃斑或帶。

1.2.1.5.15擬食蚜蠅屬Parasyrphus Matsumura,1917

體小型到中型,粗壯。複眼近乎裸,具短而分散的毛,或上部具密毛,顏面下部通常加寬和突出,黃色,或具明顯的黑色中條,極少數種類整個黑色。有時額突寬大,頰很寬。中胸背板黑色,小盾片污黃色或亮黃色,有時兩側黑色,側板黑色,中胸側板前平坦部具細長的直立毛,腹側片上、下毛斑寬分離或後部狹聯合,後胸腹板裸。後足基節後腹端角具毛簇,腹部狹,卵形至寬卵形,無框線,第2~4背板各具1對黃斑,或兩黃斑融合成黃帶,腹板黃色,具各種黃斑。

1.2.1.5.16鼓額食蚜蠅屬Scaeva Fabricius,1805

體中至大型。複眼被密毛,雄性上部小眼面大,額很鼓脹,密被直立黑毛,雌性額寬,略鼓脹,顏亮黃至淡黃色,中突上方具狹的褐色至黑色中條。中胸背板亮黑色,具不明顯的黃色側條,少數種類側條明顯。小盾片污黃至暗黃褐色,透明。腹側片上、下毛斑後部聯合,後胸腹板裸。翅r4+5脈凹入R5室寬而淺,翅面微毛減少,至少基半部裸。腹部卵形,背面平,具邊,第2~5背板各具1對斜置的黃白色至亮黃色斑,斑遠離側緣。

1.2.1.5.17細腹食蚜蠅屬Sphaerophoria Lepeletier et Serville,1828

體小至中等大小,頭、胸、腹具亮黃色斑。複眼裸,顏面黃色,具明顯黑色中條,口孔長為寬的2倍。中胸背板黑色,具亮黃色側條,小盾片亮黃色,極少數種類盤面淡褐色,側斑具黃斑,腹側片上、下毛斑明顯分離,後胸腹板常具少許毛,極少數種類完全裸。腹部細,無框線,雄性兩側平行,雄性露腹節極膨大,雌性橢圓形,黑色,具黃斑。

1.2.1.5.18食蚜蠅屬Syrphus Fabricius,1775

黃顏食蚜蠅

黃顏食蚜蠅 1.2.1.5.19黃斑食蚜蠅屬Xanthogramma Schiner,1860

體中至大型。複眼裸或具明顯短毛,顏面亮黃色,下部略窄,中突明顯但不突出,近口緣。口緣長為寬的至多1.5倍。中胸背板亮黑色,具寬的界限明顯的亮黃色側條。小盾片基半部黑色或污黃色,端半部亮黃色,小盾片無緣纓。側板亮黑色,具界限明顯的亮黃色斑。腹側片上、下毛斑寬分離,下毛斑小。後胸腹板裸。腹部兩側平行或卵形,具明顯框線,第2~4背板具亮黃色橫帶,第2背板黃帶中部明顯中斷,第3、4背板黃帶有時中斷。

1.2.2迷蚜蠅亞科Milesiinae

1.2.2.1黑蚜蠅族Cheilosiini

體小型到中型,體黑色或具金屬光澤,有的種類腹部具黃斑。顏面具中突或整個下部向前突出,觸角中等長,下垂,背芒基生,裸,少數被毛。複眼被毛或裸,雄性兩眼長距離相接。翅r-m位於M2室基部,外緣橫脈與翅緣平行,R1室開放,翅瓣明顯,足正常。

此類群幼蟲絕大多數為腐食性。全世界己知11屬,主要分布在古北區,其次為新北區,再次為東洋區,新熱帶區和非洲區有少量分布,澳洲區無記錄。此族我國記載有4屬,我省記載有3屬。

1.2.2.1.1黑蚜蠅屬Cheilosia Meigen,1822

體小型到大型,金屬黑色或灰黑色。頭與胸部等寬或寬於胸。雄性複眼長距離相接,雌性兩眼分離,複眼被密毛或裸;雄性額具明顯的可縮成一凹點或三角形的槽,雌性額通常具3條縱溝,或觸角基部上方明顯凹陷。顏面在觸角基部下方凹陷,黑色或金屬綠色,裸或具毛,中突明顯,具明顯的眼眶。觸角第3節卵形,背芒著生在第3節基部,近乎裸。中胸背板近方形,通常背板兩側及小盾片邊緣無明顯的鬃,少數種類具少許粗鬃。腹部橢圓形,或長卵形。足簡單。翅具典型的蚜蠅翅類型,r-m脈在M2室中部之前,外緣橫脈與翅緣平行,R1室開放。

銅鬃胸蚜蠅

銅鬃胸蚜蠅 體中等大小,金屬綠色或全黃色。頭半球形,略寬於胸。顏面黃色,具明顯中突。複眼被毛,雄性兩眼合生。觸角短,第3節側面平凹,長卵形或幾乎圓形,背芒裸。中胸背板近方形,角圓,背板兩側和後緣、以及小盾片邊緣具很粗的黑鬃,小盾片為透明的蠟狀。腹部橢圓形,略長於胸。足簡單。翅r-m脈位於M2室中部。

本屬分布於古北區、新北區和東洋區。

1.2.2.1.3鼻顏蚜蠅屬Rhingia Scopoli,1763

雄性合眼,兩眼連線線長,雌性眼分離。頭部略寬於胸,額略寬,複眼裸。顏面自觸角之下凹入,中下部向前延伸形成長喙狀。觸角正常大小,第3節長,芒裸。中胸背板近方形,具不明顯的密毛。小盾片略粗壯,近半圓形,通常黃色。腹部與胸部等寬,短卵形,足簡單。

本屬分布於古北區、東洋區、新北區、新熱帶區和非洲區。

1.2.2.2金蚜蠅族Chrysogasterini

此類群體很小,黑色具金屬光澤,顏面大多數凹入,無中突,少數種類雄性具小的中突,口上緣突出,顏面具粗糙斑。複眼裸,雄性兩眼合生或分離,腹部短或頂部收縮呈棒狀。

1.2.2.3平顏蚜蠅族Eumerini

本族種類體小型至中型,具中等長毛,通常腹部具白色月形斑。頭部半球形,寬於胸。顏面很平,無中突,具明顯但不很長的毛。頰小。複眼被毛,雄性接眼,雌性離眼,觸角中等長,下垂,第3節很圓,芒裸,著生在第3節基部。中胸背板近方形,被毛極短,無明顯的鬃,小盾片的邊緣無明顯的緣毛和鬃。足粗大,後足腿節加粗,具粗短的刺或突起,後足脛節彎曲。翅寬,無斑,R1室開放,r-m脈位於M2室中部或其後,r4十5脈直或明顯凹入R5室,上外緣橫脈明顯迴轉,下外緣橫脈遠離翅緣。

本族已知種類的幼蟲為植食性,常取食洋蔥、水仙等鱗莖植物。

本族主要分布在古北區,其次為非洲區、東洋區和澳洲區,新北區和新熱帶區極少有分布。

1.2.2.3.1平顏蚜蠅屬Eumerus Meigen,1822

頭寬於胸,複眼具毛,雄性接眼,有時狹的分開,雌性離眼。顏平直,無中突。觸角短而大,第3節圓形或明顯長,觸角芒裸。中胸背板近方形,略拱起,具短毛,小盾片邊緣偶爾有鋸齒。腹部長大於寬,兩側平行或中部略寬,具淡色新月斑。後足腿節粗,下側具粗短毛。翅r-m脈位於M2室中部,r4十5脈有時凹入R5室,端橫脈在R5室上角明顯呈角狀反射,後端橫脈末端更遠離翅緣,直。

本屬世界各動物地理區均有分布。

1.2.2.4管蚜蠅族Eristalini

管蚜蠅族種類體較大,觸角中等長,背芒基生,裸或具毛,r4+5脈明顯凹入R5室,r-m脈位於M室中部,R1室開放或封閉。後足腿節粗大,端部常膨大或具齒。

此類群有幼蟲為“鼠尾蛆”型,是典型的腐食性類群,常生活在糞便、污水及腐爛的有機質中,成蟲喜陽光,在樹林的開闊地,植物的花上,在甜味的植物上及草叢中均可採到。

本族全世界約42餘屬,1000餘種。我國記載14屬。

1.2.2.4.1斑眼蚜蠅屬Eristalinus Rondani,1805

體中型到大型,近乎裸,大多具金屬光澤。頭大,半球形,略寬於胸;額微突出;雄性眼絕大多數種類合生,雌性分開,具毛和暗色斑點或縱條紋;顏面具明顯中突;觸角芒裸。胸部近方形,黑色,有些種類有灰黃色粉被縱條紋。腹部卵形或長橢圓形,有淡色斑紋。足簡單,翅R1室封閉,r4十5脈明顯凹入R5室。

1.2.2.4.2管蚜蠅屬Eristalis Latreille,1804

頭等於或略寬於胸,近半圓形。額微突出,雄性複眼接眼,雌性離眼,具毛,無斑點。顏具明顯的中突,口上緣適當突出。觸角正常大小,第3節卵形,背芒基生,裸或基半部具毛。中胸背板近方形,覆密毛或不明顯。腹部與胸部等寬,卵形,錐形或略長,具淡色斑紋或全黑色。足簡單。r4+5脈明顯凹入R5室,R1室封閉,具柄。

1.2.2.4.3條胸蚜蠅屬Helophilus Meigen,1822

狹帶條胸蚜蠅

狹帶條胸蚜蠅 1.2.2.4.4毛管蚜蠅屬Mallota Meigen,1822

體中至大型,具長而密的毛,或多少胸部毛鮮明,如熊蜂,顏在觸角下凹入,其下具寬而平的中突,整個下部向下向前突出成鈍錐形。頰寬,額突明顯,後頭寬,鼓。觸角短,第3節寬大於長,角圓。複眼裸或被毛,雄性離眼,少數為合眼。中胸背板近方形,角圓。小盾片寬短。腹部寬短或兩側平平行。後足腿節粗大,有的種類下側近端部具寬的毛突,後足脛節彎曲,側扁。翅中部常具暗斑,R1室開放,r4+5在R5室上方強烈凹入。r-m在M室的中部之後。

1.2.2.4.5寬盾蚜蠅屬Phytomia Guerin-Meneville,1834

頭半球形,大,頭、胸、腹幾等寬,體密被刻點。顏面密毛,在觸角基部下方凹入,中突低而長,無額突,額端部具小的褶皺區,雌性額寬;複眼裸,雄性合眼,兩眼長距離相接,上部小眼較下部大;觸角短,第3節橢圓形或卵圓形,芒裸或基部具羽毛。中胸粗壯,背板寬大於長,小盾片寬大。腹部粗短,等於或略長於胸,圓錐形或頂端圓。翅R1室封閉,具柄,r4+5脈凹入R5室,凹環的底部具小懸脈。

本屬主要分布於非洲區和東洋區,古北區和澳洲區有少數種分布。

1.2.2.5迷蚜蠅族Milesiini

觸角中等長,背芒。具額突,顏面凹或具中突,顏面下部不同程度向前突出。複眼裸。r-m脈在M2室的中部或中部之後,r4+5脈直或稍彎曲。後胸腹板被毛。

迷蚜蠅族Milesiini為一較大的類群,幼蟲均為腐食性,成蟲大多生活在樹林中,由於生活場隱蔽,幼蟲形態和生活習性知之甚少。

1.2.2.5.1短毛蚜蠅屬Blera Billerg,1820

體中至小型,黑色,有光澤。頭部前面觀三角形,額突明顯,光滑無毛。顏面在觸角之下凹入,下部隆起,直,中突小。複眼裸,雄性狹地離眼,觸角短,第3節近橢圓形,觸角芒基生,裸。胸、腹部被毛,後胸腹板裸。足簡單,後足腿節不膨大,翅R1室開放,r-m在M2室中部之後,r4+5脈直。

1.2.2.5.2斜環蚜蠅屬Palumbia Rondani,1865

顏面裸,具淡色粉被,雌性在觸角下凹入,雄性凹入或具中突,頰寬。複眼裸,雄性合眼。觸角短,第3節橢圓形,芒長,裸。中胸背板長大於寬,翅上部、翅後胛、小盾片邊緣及中側片後緣具長鬃;小盾片大,具邊緣纓和盾下毛。後胸腹板裸。腹部長橢圓形。足簡單,翅R1室封閉,具柄,r4+5脈斜向下向外凹入RS室,r-m在M2室中部之後,外緣橫脈與翅緣平行,臀脈頂端明顯迴轉。

1.2.2.5.3粗股蚜蠅屬Syritta Lepeletier et Serville,1828

體較小,黑色,具粉被斑。顏面短,凹陷,無中突,具弱的中脊。觸角短,第3節圓,背芒長,裸。複眼大。中胸小盾片無盾下毛。後胸腹板被毛。腹部細條狀,圓柱形。後足腿節很粗大,端部腹面兩側具短刺,後足脛節彎曲。翅Rl室開放,r4+5脈略凹,r-m脈在M2室中部。

本屬幼蟲生活在堆肥、畜糞和腐爛的水果和蔬菜上。世界各動物地理區域均有分布。

1.2.2.6縮顏蚜蠅族Pipizini

縮顏蚜蠅族成蟲體小,黑色。顏面平直,略向後縮,無中突,口緣不突出,顏面密被垂直向下的長毛,雄性接眼,雌性離眼,複眼被密毛。肩腳裸露,被毛。翅r-m脈位於M2室的基部。

此類群幼蟲為捕食性,主要捕食泌蠟的蚜蟲。成蟲一般在低矮的花上,且體小,黑色,在野外往往不引人注目,難以發現。全世界已知8屬,主要分布在古北區和新北區,東洋區、澳洲區和新熱帶區少有分布,非洲區無分布。我國記載有6屬。

1.2.2.6.1縮顏蚜蠅屬Pipiza Fallén,1810

體小型或中等大小,黑色或黑褐色,有的種類腹部常具黃或紅黃色斑。雄性額不鼓起,額突圓錐狀,雌性額中部具三角形粉斑。觸角黑色,短而下垂,第3節不延長,芒裸。足簡單。翅具典型的蚜蠅翅類型,中橫脈遠在M5室中部之前,外緣橫脈與翅緣平行,上外緣橫脈在下部1/3處彎曲,R5室端部呈銳角。翅中部常具明顯雲斑。

幼蟲生活在蚜蟲中,成蟲在花或灌叢中採到,特別是在春天。本屬主要分布在古北區和東洋區,新北區和新熱帶區有少量分布。

1.2.2.6.2寡節蚜蠅屬Triglyphus Loew,1840

體小,4~6mm,黑色,具光澤。頭部寬於胸,近半球形,後面很空。雄性額鼓起,顏面平,中部略收縮,被白色長毛。觸角短,第3節很圓,背芒基生,裸。腹部雄性兩側平行,可見3節,雌性卵圓形,可見4節,第1節小,第2、3節等長,第4節極小。足簡單,翅上外緣橫脈在基部1/3處彎曲,R5室端角呈銳角。

1.2.2.7蜂蚜蠅族Volucellini

體小型到中型,粗壯,顏明顯突出成鈍或錐形喙,觸角中等長,芒羽毛狀。翅r4十5脈直,外緣橫脈遠離翅緣,上緣橫脈與r4十5相交呈直角或明顯迴轉,翅面大部分具微毛,r-m脈在M2室基部,後胸腹板不發達。

1.2.2.7.1缺偽蚜蠅屬Graptomyza Wiedemann,1820

體小,黑色具黃帶或條紋,或黃色具黑斑,兩性複眼明顯分開,被毛。無額突,顏面在觸角下直,下半部明顯向前突出成鈍或尖的口錐。觸角第3節延長,端部圓,觸角芒著生在第3節基部,細長。中胸背板側緣及小盾片邊緣明顯具粗大的鬃,小盾片中央具盤狀的凹陷,其上被毛明顯不同於周圍。腹部拱,側緣厚而圓。雄性尾須小,背針突細長,腹面具毛,向內彎曲,左右背針突合成拱門形,上葉不分化為單獨的骨片,陽莖骨化弱。翅寬,無偽脈,R1室開放,r4十5脈直,外緣橫脈直,或向外彎曲,與相應的脈相交成直角或迴轉,r-m脈位於M2室基部1/3之前。

黑鬃蜂蚜蠅

黑鬃蜂蚜蠅 體粗壯,外形似蜂。頭與胸部等寬或略狹於胸。額略突出,顏面在觸角下方凹入,隨後迅速突出成大的中突。觸角中等長,第3節延長,芒基生,羽狀。雄性複眼合生,兩眼相接距離長,被毛,雌性複眼分離,裸。中胸背板方形,具長而密(如熊蜂)或短而密的毛,背板及小盾片邊緣具黑鬃,腹部短卵形,寬於胸,被毛同胸部。足簡單。翅R1室封閉,r-m脈在M2室中部之前,上外緣橫脈急速迴轉。

本屬幼蟲為巢穴性,生活在蜂巢內,取食已死或將死的蜂幼蟲及蛹,屬腐食性類群。本屬在古北區、東洋區、新北區和澳洲區均有分布。新熱帶區和非洲區無分布記錄。

1.2.2.8木蚜蠅族Xylotini

複眼裸,雄性接眼,雌性離眼。觸角第3節大,圓或卵圓形,觸角芒著生在第3觸角節背面基部,裸。顏面在觸角基部下方凹入,無中突,口上緣突出。翅R1室開放,r4十5脈直,上外緣橫脈端部彎曲,與r4十5相交呈直角,r-m脈位於M2室中部或之後,斜。後胸腹板發達。本族幼蟲生活在腐爛的樹木組織中,成蟲常停留在樹枝或樹葉上,不常訪花。本族己知16屬,中國分布有4屬。

1.2.2.8.1銅木蚜蠅屬Chalcosyrphus Curran,1925

體中型到大型,具金屬光澤。顏面凹入,被粉被。複眼裸,雄性合眼。觸角芒裸。小盾片具盾下緣纓。後胸腹板發達,被長毛。後足腿節粗大,端部腹面具中刺脊,脛節具不同發達程度的端腹中突。翅端橫脈與r4十5相交成直角,r-m在M2室中部或之後。

本屬種類分布於古北區,新北區和東洋區。

1.2.2.8.2木蚜蠅屬 Xylota Meigen,1822

體小型到中型,細長,黑色,具光澤。顏面凹陷,具粉被。複眼裸,雄性合眼。觸角芒裸。後胸腹板具微毛。後足腿節粗大,腹面具側刺脊或成排的刺,後足轉節下常有刺突,後足脛節彎曲。

本屬分布於古北區、新北區、東洋區和澳洲區。