狂歡的解剖

狂歡的解剖,是1935年3月15日茅盾發表在《申報月刊》第4卷第3期的一篇雜文。現已被收錄《茅盾散文》中文名: 狂歡的解剖

體裁: 雜文

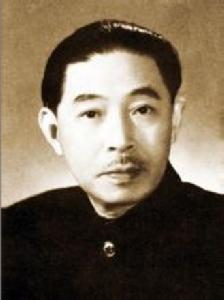

作者: 茅盾

寫作年代:1935年2月20日

目錄

寫作背景

西方的頹廢思潮經過轉譯傳播到租界化的上海後,遭到中國傳統的名士風流、租界的瘋狂享樂觀念和左翼批評家的政治立場的滲透和改造。茅盾對西方的頹廢文藝有著持久的興趣,他從左翼評論家的立場對頹廢觀念進行改造,以“為人生”的觀念解剖揚棄頹廢的精神內涵,重新劃定其意義邊界,構設了新興無產階級的頹廢觀念樣本。原文內容

從前歐洲中世紀"黑暗時代",十三世紀那時候,有些青年人——大都是那時候幾個新興商業都市新設的大學校的學生,是很會尋快樂的。流傳到現在,有一本《放浪者的歌》,算得是"黑暗時代"這班狂歡者的寫真。《放浪者的歌》里收有一篇題為《於是我們快樂了》的長歌,開頭幾句是這樣的:

且生活著罷,快活地生活著,

當我們還是年青的時候;

一旦青春成了過去,而且

潦倒的暮年也走到盡頭,

那我們就要長眠在黃土荒丘

朋友,也許你要問:這班生在"黑暗時代"的年青人有什麼可以快樂的?他們尋快樂的對象又是什麼呢?這個,喔,說來也好象很不高明,他們那時原沒有什麼可以快樂的,不過他們覺得犯不著不快樂,於是他們就快樂了,他們的快樂的對象就是美的肉體(現世的象徵),——比之"紅玫瑰是太紅而白玫瑰又太白"的面孔," 閃閃地笑著……亮著"象黑夜的明星似的眼睛,"迷人的酥胸","勝過珊瑚梗的朱唇"。

一句話,他們什麼也不顧,狂熱地要求享有現實世界的美麗。然而他們不是頹廢。他們跟他們以前的羅馬人的縱樂,所謂羅馬人的頹廢,本質上是不同的;他們跟他們以後的十九世紀末年的要求強烈刺激,所謂世紀末的頹廢,出發點也是完全不同的。他們的要求享樂現世,是當時束縛麻醉人心的基督教"出世" 思想的反動,他們唾棄了什麼未來的天堂,——渺茫無稽的身後的"幸福",他們只要求生活得舒服些,象一個人應該有的舒服生活下去。他們很知道,當他們的眼光只望著"未來的天堂"的時候,那幾千個封建諸侯把這世界弄得簡直不象人住的。如果有什麼"地獄"的話,這“現世"就是!他們不希罕死後的"天堂",他們卻渴求消滅這"現世"的活地獄;他們的尋求快樂是站在這樣一個積極的出發點上的。

他們的"放浪的歌"是"心的覺醒"。而這"心的覺醒"也不是平空掉下來的。他們是趁了十字軍過後商業活動的漲潮起來的"暴發戶",他們看得清楚,他們已經是一些商業都市裡的主人公,而且應該是唯一的主人公。他們這種"自信",這種"有前途"的自覺,就使得他們的要求快樂跟羅馬帝國衰落時代的有錢人的縱樂完全不同,那時羅馬的有錢人感得大難將到而又無可挽救,於是"今日有酒今日醉"了;他們也和十九世紀的"世紀末的頹廢"完全不同,十九世紀末的"頹廢"跟"羅馬人的頹廢"倒有幾分相似。

所謂"狂歡"也者,於是也有性質不同的兩種:向上的健康的有自信的朝氣蓬勃的作樂,以及沒落的沒有前途的今日有酒今日醉的縱樂。前者是"暴發戶"的意識,後者是“破落戶"的心情。

這後一意味的"狂歡"我們也在"世界危機"前夜的今年新年裡看到了。據路透社的電訊,今年歐美各國"慶祝新年"的熱烈比往年"進步"得多。華盛頓、紐約、羅馬、巴黎這些大都市,半夜裡各教堂的鐘一起響,各工廠的汽笛一起叫,報告一九三五年"開幕"了;幾千萬的人在這些大都市的街上來往,香檳酒突然增加了消耗的數量,……真所謂滿世界"太平景象"。然而同時路透杜的電訊卻又報告了日本通告廢除《華盛頓海軍條約》,美國也通過了擴充軍備的預算,二次世界大戰的"鬧場鑼鼓"是愈打愈急了。在兩邊電訊的對照下,我們明明看見了"今日有酒今日醉"那種心情支配著"今日"還能買"酒"的人們在新年狂歡一下。

我記起陽曆除夕"百樂門"的情形來了。約莫是十二時半罷,忽然音樂停止,跳舞的人們都一下站住,全場的電燈一下都熄滅,全場是一漆黑,一片肅靜,一分鐘,兩分鐘,突然一抹紅光,巨大的"1935"四個電光字!滿場的掌聲和歡呼雷一樣的震動,於是電燈又統統亮了,音樂增加了瘋狂,人們的跳舞歡笑也增加了瘋狂。我也被這"狂歡"的空氣噎住了,然而我聽去那喇叭的聲音,那混雜的笑聲,宛然是哭,是不辨哭笑的神經失了主宰的號啕

我又記起廢歷年的前後來了。這一個"年關"比往年困難得多,半個月裡倒閉的商店有幾十,除夕上一天,又倒閉了兩家大錢莊,可是"狂歡"的氣勢也比往年"濃厚"得多。下午二點鐘,幾乎所有的旅館全告了客滿。並不是上海忽然多了大批的旅客,原來是上海人開了房間作樂。除夕下午市場上突然流行的謠言——日本海軍陸戰隊要求保全隊繳械的訊息,似乎也不能阻止一般市民瘋狂地尋求快樂;不,也許因此他們更需要發狂地樂一下。影戲院有半夜十二時的加映一場,有新年五日內每日上午的加映一場,然而還嫌座位太少。似乎全市的人只要袋裡還有幾個錢娛樂的,哪怕是他背上有千斤的債,都出動來尋強烈刺激的快樂。在他們臉上的笑紋中(這紋,在沒有強笑的時候就分明是愁紋,是哭紋),我分明讀出了這樣的意思:“今天不知明天事,有快樂能享的時候,且享一下罷,因為明天你也許死了!"

而這種"有一天,樂一天"的心理並不限於大都市的上海呵!廢歷新年初六以後的報紙一邊登著各地的年關難過的恐慌,一邊也就報告了"新年熱鬧"的勝過了往年。"越窮是越不知道省儉呵!"這樣慨嘆著。不錯,從不窮而到窮,明明看見沒有前途的"破落戶",是不會"省儉"的,他們是"得過且過";現在還沒" 窮",然而恐怖著"明天"的"不可知"的人們,也是不肯"省儉"的,他們是"有一天,樂一天"!例外的只有生來就窮的人,餓肚子的人,他們跟發瘋的“狂歡"生不出關係。

我又記起廢曆元旦瞥見的一幕了。那是在"一二八"火燒了的廢墟上,一隊短衣的人們拿著鋼叉、關刀、紅纓槍,帶一個彩繪的布獅子。他們不是賣藝的,他們是什麼國術團的團員,有一面旗子。我看見他們一邊走,一邊舞他們的布獅子,一邊興高采烈地笑著叫著。我覺得他們的笑是"除夕"晚上以及"元旦" 這一日我所聽到的無數笑聲中唯一的例外。他們的,沒有"今日有酒今日醉"的音調,然而他們的笑,不知怎地,我聽了總覺得多少是原始的、蒙昧的,正象他們肩上閃閃發光的鋼叉和關刀!

“今日有酒今日醉"的"狂歡",時時處處在演著,不過時逢"佳節"更加表現得尖銳罷了。我好象聽見這不辨悲喜的瘋狂的笑,從倫敦,從紐約,從巴黎、柏林、羅馬,也從東京,從大阪,……我好象看見他們看著自己的墳墓在笑。然而我也聽得還有另一種健康的有自信心的朝氣的笑,也從世界的各處在震盪;我又知道這不是為了"現世"的享樂而笑,這是為了比《放浪者的歌》更高的理想,因為現在到底不是 “中世紀"了。

作者簡介