概述

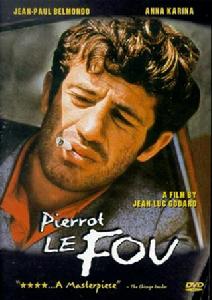

狂人皮埃洛

狂人皮埃洛英文名稱:Pierrot Le Fou

發行時間:1965年

電影導演:讓·呂克·戈達爾 Jean-Luc Godard

電影演員:讓·保羅·貝爾蒙多 Jean-Paul Belmondo

安娜·卡里娜 Anna Karina

Graziella Galvani

地區:法國

語言:法語

簡介

戈達爾回顧自己與妻子五年感情的剖白。皮埃洛與女友出走,為的是要擺脫沉悶乏味的中產生活。前路縱然茫茫,但卻充滿無盡的自由,可是無拘的生活卻暗藏感情危機,二人愈走愈遠,關係愈是疏離。

戈達爾的《狂人皮埃洛》(Pierrot Le Fou,1965)可能過於經典了。貝爾蒙多(Jean-Paul Belmondo)和安娜卡里娜(Anna Karina)扮演的這對亡命情侶比起好萊塢的邦妮和克萊德,貝爾蒙多顯得像個知識分子,因為他喜歡記日記,愛寫作,崇拜大海;而安娜卡里娜則顯得像個藝術家,因為她能歌善舞會模仿會撒謊。當他們倆人最後逃亡到一個島上時,他們就向美國旅遊者賣藝,給他們表演"越戰"。安娜扮演越南村姑,貝爾蒙多演趾高氣揚的美國大兵,他們把燃燒的木柴丟進海里表現飛機被擊沉…… 當他們拿了錢走時,他們就高呼"打倒詹森!甘迺迪萬歲!"搞得這些美國旅遊者大呼:"共產黨!"

本來,戈達爾是想讓當紅明星理查伯頓(Richart Burton)和西爾維亞瓦妲(Sylvie Vartan)來扮演這對情侶的,但是後來戈達爾認為伯頓已經太好萊塢化,所以換了兩個道地的法國演員,"之後,情形就徹底兩樣了"。戈達爾在裡面用了許多大師手法來表現這對一起出逃的情侶的愛和恨,比如他用了很多雷諾瓦和畢卡索的畫來表現他們之間的對話,用音樂、牆紙和香菸來表現兩人的情緒。可是,這對情侶的志趣太不一樣,誰也不願妥協,安娜執意"回到人間,回到可以唱歌跳舞的地方",並堅持要去找她的"兄弟",其實是她真正的情人。最後,貝爾蒙多殺死了安娜,把自己的臉塗成藍色面具一樣,在身上綁上炸藥引爆,在"永恆的愛"中和安娜匯合。

在談到這兩個角色時,戈達爾說:"安娜代表了一種活躍的生活,貝爾蒙多則是沉思的生活,他們的對比構成了對話。"所以,戈達爾匠心獨運地讓貝爾蒙多的"旅行記"把影片分章分節,並在象徵的意味上表達了對支離破碎的思緒的一種組合和鑲拼。以這種極其經典的筆觸,戈達爾毫不留情地嘲弄了好萊塢的"不假思索",嘲弄了好萊塢的殺手和導演,他說:"美國人很會講故事,法國人可能不太行。但是所有的大師之作都來自一個誤解,觀眾喜歡西區柯饉的〈驚魂記〉是因為他們以為西區柯饉要給他們講個什麼故事。〈狂人皮埃洛〉不是真要講什麼'邦妮和克萊德'的故事,甚至,這算不上是一部電影,只是一個要成為一部電影的企圖。"的確,從貝爾蒙多帶著安娜上路,我們除了含糊地知道安娜要找她的"兄弟情人",知道他們在茫茫然地逃亡,我們根本不知道他們到底要什麼或者要乾什麼。誘發他們成為狂人的因素,如同加繆的〈局外人〉里的那一束陽光,根本算不上什麼原因。他們只是隨隨便便地拿起了槍成了一個殺手,就像〈斷了氣〉中的密薩魯,因為莫名其妙地把警察殺了,只好逃逃逃。正是在這一點上,殺人和愛情呈現出格式塔的真正同構:做這兩件事都不需要什麼外部的理由。就此而言,〈邦妮和克萊德〉的著名廣告詞--"他們年輕,他們相愛,他們殺人"--倒是完美地體現了"相愛"和"殺人"的無緣故,或者說,互為因果。

和「輕蔑」一樣,這也是戈達爾「三色電影」之一。

讓·保羅·貝爾蒙多:

讓·保羅·貝爾蒙多(JEAN·PAUL BELMONDO),1933年4月9日,讓·保羅·貝爾蒙多生於巴黎的一個藝術之家,父親是雕刻家,母親是畫家。年紀稍長,他對藝術的興趣日趨濃厚,並考入音樂戲劇學校進行專門學習。1956年,他以優異的成績從該校畢業後,曾隨地方業餘劇團到各地巡迴演出。同年,開始涉足影壇,並成功地主演了現代派導演讓·呂克·戈達爾攝製的“新浪潮”影片《精疲力盡》(又名《喘息》)。在影片中,他維妙維肖地扮演了一個偷汽車、槍殺警察、追逐少女的流氓而在法國影壇一舉成名。